「食べられる校庭」が教室に!?持続可能な未来をつくる教育手法、エディブル・スクールヤードの魅力

エディブル・スクールヤード、訳して「食べられる校庭」とも呼ばれる教育プログラムをご存知だろうか。

校庭の一角に菜園をつくり、先生と生徒、保護者、ときには地域の人も参加しながら共に食物を栽培し、収穫し、食べることを授業の一環として行う取り組みだ。

アメリカ・カリフォルニア州の公立中学校で始まったこの食育プログラムは、今や米国本土53州と75か国に広がり、約5,700のプログラムが実践され、多くの学生に影響を与えているという。

日本においても2005年に食育基本法が施行されてから、国をあげて食育教育に力を入れているが、未だ試行錯誤の学校現場は多い。

そこで、今アメリカで広がりをみせる、命の循環を学び、生きる力を育てる「エディブル・エデュケーション」について、日本でこの発展的食育プログラムの普及と実践に尽力する、一般社団法人エディブル・スクールヤード・ジャパンの創立者であり、代表の堀口博子さんに話を聞いた。

エディブル・スクールヤードの取り組みを日本に初めて紹介する『食育菜園 エディブル・スクールヤード』(家の光協会)、アリス・ウォータース著『アート・オブ・シンプルフード』(小学館)などの翻訳編集を手がける。北カリフォルニアの学校菜園や食の運動の取材を重ね、学校と地域をつなぎ、持続可能な生き方を創造する教育手法―菜園教育をテーマに実践を積んでいる。2014年〜現在、東京都多摩市立愛和小学校の総合的な学習の時間において、教員との協働、教科連携によるエディブル授業及び放課後エディブル企画立案運営(現在は監修)に関わる。また今秋オープン予定の、東京中央区日本橋茅場町のビルの屋上に子どもたちの生きる力を育む菜園プロジェクトに参画。菜園教育のためのカリキュラム研究開発、指導者育成をエディブル・スクールヤード・ジャパンチームとともに行なっている。神奈川県小田原市生まれ。

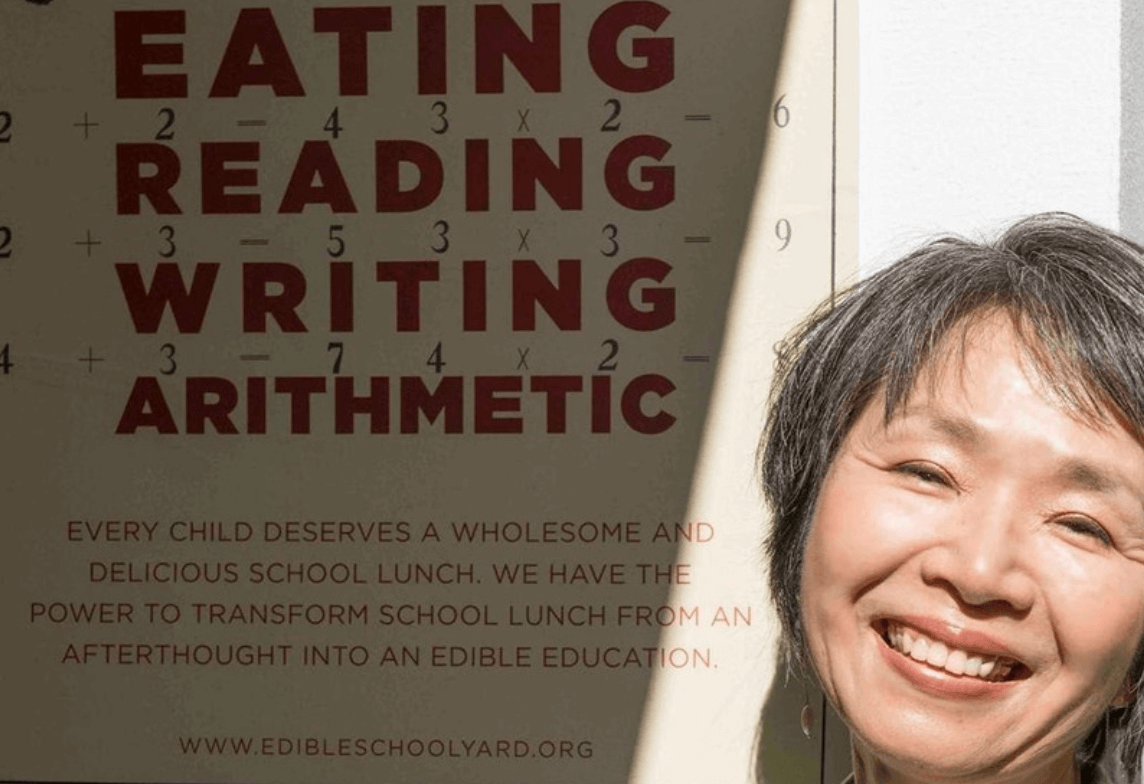

読み・書き・計算の前に、「食」を軸におく学び

——エディブル・スクールヤードとは、どのような取り組みなのでしょうか?

エディブル・スクールヤードは、アメリカにおいて初のオーガニックレストラン“シェ・パニース”のオーナーシェフであり「食の革命家」としても著名なアリス・ウォータースによって、1995年に種が撒かれた教育プロジェクトです。

地元産の健康的な有機食材を学校給食とつなぎ、食物を共に育て、調理し、食卓を囲むという一連の経験を通して、生命(いのち)のつながりを学びます。

また持続可能な生き方、エコロジーを理解する知性と自然界と結ぶ情感的な絆を育む、これは人間としての健全な成長を促すことでもあり、「エディブル・エデュケーション」と呼ばれています。

これを学校で実践する非営利団体として発足したのが「エディブル・スクールヤード・プロジェクト」です。

読み・書き・計算が教育の基本と言われますが、その前に、何をどう食べるかを考え、感じ、身につけることが現代を生きる子どもたちにとって、とても重要だとする考え方に基づいています。

——食が全ての土台となる考え方は、どのような社会環境や問題意識から生まれたものだったのでしょうか?

エディブル・スクールヤードが生まれた1990年代のアメリカは、人種や民族間の争い、差別、経済格差などあらゆる問題が噴出していた時代でした。

教育現場はいじめや校内暴力が頻発するなど、学校荒廃が進むと同時に、子どもの「肥満」や「糖尿病」といった健康被害も多く報告されていました。

そんな社会状況の中でジャンクフードばかりを食べ、添加物いっぱいの甘いソーダ飲料を水代わりに飲む子どもたちを見て危機感を抱いたアリスは、「子どもが荒れる原因は食にあるのではないか?」という疑問を投げかけたのです。

これにカルフォルニア州バークレー市にある公立中学校の校長先生が反応し、学校給食の改善も視野に入れながら「食べられる校庭」と呼ばれる食育菜園を校庭につくりました。これが、エディブル・スクールヤードの始まりです。

その中学校は、さまざまな人種の生徒が約1,000人も通うマンモス校で、校内では22か国もの言語が飛び交う複雑な背景もあり、互いの文化の違いや不理解による争いも多く、多様な生徒たちをどう1つにまとめるかが一番の教育課題でした。

しかし、エディブル・スクールヤードのスタートからわずか5年で、生徒同士が互いに協力し合う風土へと大きく変化していき、その成果に注目が集まるようになりました。

今ではバークレー市の全ての公立小・中学校に菜園があり、食を学ぶ授業が必修科目として行われています。

——エディブル・エデュケーションでは、具体的にどのような授業が行われるのですか?

食を学びの軸においた「ガーデン」と「キッチン」の授業が行われています。

それぞれトレーニングを受けた専門の「ガーデンティーチャー」と「シェフティーチャー」がカリキュラムを作り、授業を組み立てます。

ガーデンでは、土作りから種まき、苗づくり、有機農法での栽培、収穫までを行い、キッチンでは作物の背景にある食文化を尊重しながら、収穫した作物をみんなで調理し、食卓を囲みます。

そして、最後は残菜をコンポストに入れ土に返し、授業は終わります。

このサイクルの中で、数学、科学や化学、地理や歴史、言葉の表現としての国語、外国語どの必修科目と統合させていく仕組みになっています。

例えば、とうもろこしを育てるときは、地理と歴史の授業で習う中央アメリカの歴史とクロスさせ、最後はキッチンで中央アメリカの伝統料理・トルティーヤを作り、中米の食文化に思いを馳せ、収穫をお祝いする、といった具合です。

このように、食を学習の軸に据えた教科横断で行われるGarden based learning=菜園教育がエディブル・スクールヤードであり、「食」を通していのちのつながりを学ぶ教育手法となっています。

日本における教科連動型のエディブル授業

——日本でも、堀口さんが起こされたエディブル・スクールヤード・ジャパン(ESYJ)による取り組みが広がっていますね。

はい。エディブル・スクールヤード・ジャパンのモデル校として、2014年より東京都多摩市立愛和小学校において先生方と協働しながらエディブル授業と放課後活動を行っています。

この他にも、沖縄市立島袋小学校、倉敷市立琴浦北小学校、横浜市立太尾小学校の公立4校ほか、滋賀県大津市の小学校などでも始まる予定です。

近年ではエディブル・スクールヤードのトレーニングを受けたエデュケーターによる活動も各地でスタートしています。

また、関西大学や広島修道大学などの大学でのエディブル・エデュケーションも始まっています。

基本的には、四半世紀にわたりエディブル・スクールヤードが培ってきたメソッドを生かしながら、日本の教育風土に合ったものにアレンジしています。レシピはあっても作り方はそれぞれの文化と風土で変わる、料理と一緒ですね。

——どんどん広がっていますね。モデル校である愛和小学校では、どのような取り組みをされているのでしょうか?

愛和小学校では、低学年では生活科と連携させ、3年生からは理科、社会、国語などの教科とクロスさせながら総合的な学習の時間の中で実践しています。

例えば、3年生では国語の「すがたを変える大豆」の単元と合わせて、ガーデンで大豆を育て、豆を収穫し、キッチンで豆腐や味噌を作る。4年生では理科、社会科と連携し、土や水がどこから来ているのか、そしてどこへ行くのかを観察し、実体験を通じて「命の循環」に触れ、学んでいきます。

5年生では社会科の稲作の授業とSDGsをつなげて世界の貧困と食の格差について考える授業を行ったこともあります。6年生では理科の光合成の授業と連動させて、5種類のジャガイモを栽培し、世界と多様性について学び、最後は子どもたちが考えたレシピで料理し、みんなで味わいました。

このように、教科とのクロスカリキュラムを行いながら深く関わらせていただいています。先生方の信頼あればこそ、できることだと感謝しています。

——子どもたちの反応はいかがですか?

とても生き生きと取り組んでくれています。

昨年も今年もコロナ禍の影響で、残念ながら栽培した野菜を学校で食べることができなかったのですが、食べられなかったからこそ、逆に印象的な場面がありました。

子どもたちが育てたきゅうりを収穫し、ランチルームへ運んでからのことでした。食べられないけれど、味以外の感覚全て、五感を思いっきり使って、きゅうりを観察してみようというテーマで子どもたちに自由にきゅうりに触れてもらったところ、1人の児童がすごい発見をしたんです。

「きゅうりは縦に切るより、横に切った方がにおいがすごい!」と。

その気づきをさらにみんなで深堀って調べてみると、きゅうりには多くの細胞が詰まっていて、その細胞を対角に切った方がより強く香りが飛ぶのだということが分かりました。

これを2年生が自分の力で発見したというのは、好奇心を奮い起こすような体験ですよね。

今の子どもたちに不足しているとされる体験活動を通して、物事をつなげて考える力や五感を使って思ったことを言語化する力、絵に表現する力は、エディブル教育とつなげたクロスカリキュラムによって補えると先生方からも好評です。

子どもたちが心地いいと思える場所をつくりたい

——堀口さんは、どんな狙いがあって日本にエディブル・エデュケーションを導入されたのですか?

子どもたちが「自分らしく、心地いい」と思える場所を学校の中につくりたいと思ったからです。

2003年にエディブル・スクールヤードの活動を知ってから、現地で何度か取材させてもらったのですが、行くたびに感銘を受けました。

ガーデンクラスでは、汗を流しながら穴掘り作業に一生懸命の子がいれば、ガーデンのお花を摘んでリース作りに夢中の子もいる、あるいはなんだか気分が乗らない子がみんなと少し離れてニワトリの世話をしていたりとか、子どもたちの状態はそれぞれなのですが、ガーデンは一人ひとりがその子らしくいられる場所、「自分はここにいていいんだ」という自己肯定感につながっているように感じました。

放課後になると、家に帰っても1人で過ごすしかない子どもたちがガーデンへやってきて、ガーデンティーチャーの手伝いをしながら、自分のことをぽつりぽつりと話しだしたりする。

中には「お兄ちゃんが警察に捕まってしまった…」とディープな話を切り出す子もいて。心に仕舞い込んでいた気持ちがあふれてくるのを、隣で作業をしながらガーデンティーチャーは淡々とただただ話を聞いているんです。

その光景をあの美しいガーデンの中で見たときに、場所の持つ不思議な包容力を感じたんですね、日本の公立校に置き換えてみたときに、子どもたちが安心できる、なんとなくほっとできたり、心地いいと思える場所が学校の中にどれだけあるでしょうか。

小学校では保健室登校と言われますが、保健室がその場所の1つかもしれないですね。

小・中学校における不登校児童生徒数が近年増加傾向にあることからも、学校の中に子どもたちがほっとできる場所が必要とされているのではないでしょうか?

学校菜園はそんな場所になれるのではないかと思っています。

思える場所にしたいと語る堀口さん

——愛和小学校で実践を積み重ねてきて、印象的だったことはありますか?

愛和小学校でやってみませんか?、と当時の校長先生に呼んでいただいてから今年で8年目になりますが、その間には「もう継続は無理かもしれない」と諦めかけたことが何度もありました。

そんな私たちの窮地を救ってくれたのは、エディブル授業を受けた子どもたちでした。

あるときは、卒業生数名が新しく着任された校長先生に「愛和小からエディブル・スクールヤードをなくさないでください!」と直談判し、またあるときは、放課後活動として子どもたちと作った野外教室の撤去を近隣住民から求められた際には、子どもたちが存続を訴える手紙を書き、学校に届けてくれました。

結果的に理解を得られ、野外教室は今では地域とつながる豊かな活動の場に発展しています。

こうして今も継続できているのは、子どもたちがエディブルの授業を好きになってくれて、必要としてくれて、選んでくれたからなのです。

学校と子どもたち、保護者、地域がつながり、共に汗を流したり喜びを共有したりしながら学校活動に関わっていける。そんな関係性を作り出せるのも、エディブル・スクールヤードのすごい力だと感じています。

学校と子どもたち、保護者、地域をつなげてくれる

——子どもたちが求める学びがあることを証明するエピソードですね。最後に、今後注力していきたいことについて教えてください。

2つあります。

1つは、この活動をもっと多くの学校に取り入れていただくための指導者育成です。

実は今、小学校の授業で使っていただける菜園探究学習(Garden based Learning)のための日本語版テキストを制作中です。学校菜園を野外教室として、国語、算数、理科、社会などの必修科目と連携して行うもので、SDGsの17の目標も包括的に捉えています。

愛和小学校でこれまで積み上げ、磨いてきた菜園教育プログラムを、ぜひ多くの先生方に使っていただきたいと思っています。

また、今年12月にはバークレーのエディブル・スクールヤードとつなぎ、オンラインによる初の指導者育成セミナーを開催します。

もう1つは、学校給食との連携です。

学校給食と学校菜園をつなぎ、地域の農家さんとつなげ、子どもたちが能動的に関われる給食づくりにも挑戦したいと考えています。農業の持つ教育力を生かせる、画期的な取り組みになるのではないでしょうか。

子どもたちみんなで育てた野菜を食材にしたサラダバーを学校給食で実現できたら素晴らしいと思いませんか?

そうなったら、給食の時間は食べるだけではなく、理科や社会、英語やICT教育などともつながる、子どもたちが自主的に関わる授業の一環になります。

すごくハードルが高い目標ですが、実現を夢見て少しずつ積み重ねていきたいですね。

〈取材・文=先生の学校編集部/写真=ご本人提供〉

![大学生に寄付先を託す「Learning by Giving 大学版」始動。武蔵野大学アントレプレナーシップ学部と共同開発した特別授業に密着![PR]](https://www.sensei-no-gakkou.com/wp-content/uploads/2022/09/WP記事の写真サイズ-3.jpg)