公立小学校に現代美術館!?ユニークな教育プロジェクト「KSMoCA」の取り組みとは?

アメリカ・オレゴン州ポートランドに、KSMoCA(Dr. Martine Luther King School Museum of Contemporary Art)と呼ばれるユニークな教育プロジェクトがある。

KSMoCAは、ポートランド北東部にある幼稚園から5年生までの公立学校「ドクター・マーティン・ルーサー・キング小学校」の校内にある現代美術館およびソーシャルプラクティスなアートプロジェクトだ。

KSMoCAは、2014年にポートランド州立大学の教授リサ・ジャレット氏とハレル・フレッチャー氏によって設立され、以来、同校とポートランド州立大学大学院のアートアンドソーシャルプラクティスプログラムが共同運営している。

KSMoCAでは共同ワークショップ、エキシビジョン、アーティストの講義などを通じて、公立学校の児童と世界的に活躍する現代アーティストを結びつけている。実際にどのような化学反応が生まれているのだろうか。

ポートランド州立大学大学院のアートアンドソーシャルプラクティスプログラム卒業生であり、現在KSMoCAのプログラムマネージャーを務めるLaura Glazerさんと、同プログラム在学中(取材当時)でKsMoCAに携わる山中緑さんに話を聞いた。

KSMoCA プログラムマネージャー/パブリケーションディレクター

山中 緑(やまなか みどり)さん| 写真右

ポートランド州立大学 大学院

もし全ての学校に美術館があったら?

——まずは、KSMoCAの取り組みについて教えてください。

KSMoCAとは、Dr. Martine Luther King School Museum of Contemporary Artの略称です。KSMoCAのあるドクター・マーティン・ルーサー・キング小学校は、1986年から現在の場所にあり、KSMoCAの活動は2014年に始動しました。

同校では、多くのアメリカの公立校と同様に専任の美術教師がいなかったため、美術の授業が行われていませんでした。そこで、ポートランド州立大学(以下、PSU)の教授でありアーティストでもあるリサ・ジャレット氏とハレル・フレッチャー氏が当時の校長先生から「何かできないか」と相談を受け、「美術館を作ってはどうか?」と提案をしたことをきっかけに、このプロジェクトが始まりました。

財政面では完全に独立しており、学校からの資金提供はありません。主にPSUを通じて獲得した助成金で運営されています。

また、PSUのリソースも活用しており、教授や学生、大学院生が積極的に活動に参加しています。プロジェクトの進行にあたっては、小学校側の2人のパートナー(カウンセラーの先生と事務職員)と協力し、ワークショップの内容や活動の調整を行っています。

「小学校の施設を借りて好きなように活動する」のではなく、小学校とパートナーとして対等な関係を築き、コラボレーションすることで、「ここに参加をしたい」という環境を築くことを大切にしてきました。

この取り組みは開始から約10年を迎え、パートナーシップは年々強化されています。共同で築き上げた信頼関係は、活動を支える重要な基盤となっています。

——とても素敵なプロジェクトですね。

「ソーシャルプラクティス」という言葉を聞いたことはありますか?

KSMoCAは美術館であると同時に、この「ソーシャルプラクティス」の現場でもあります。

アートの世界では「ソーシャルプラクティス」や「ソーシャリーエンゲージドアート」などといいますが、九州大学などでは「ソーシャルアート」といった表現も用いられています。ソーシャルプラクティスは、比較的新しい現代美術の形といえると思います。

ここでは、完成したアートそのもの以上に、その制作過程や体験に価値が置かれます。一人のアーティストが作品の全てを仕上げるのではなく、コラボレーションや人々との関係性の中から生まれるものを重視する考え方です。

こうした特徴から、ソーシャルプラクティスは教育との相性が良いと注目されています。単なるアートスクールではなく、アートを活用した教育活動であり、教育活動でありながらコラボレーションであり、それ自体がアート活動であるというのがKSMoCAの取り組みです。

そのため、制作プロセスを記録し、共有することが非常に重要です。これらのプロセスは単なる記録ではなく、価値ある資料としてまとめられています。KSMoCAでは、このプロセスを本やカタログにして発信しています。

大学生×小学生、アーティスト×小学生

——具体的に、小学校とどのようなコラボレーションをされているのでしょうか?

活動は、主に「メンターシッププログラム」「ワークショップ」「エキシビジョン」の3つです。

「メンターシッププログラム」は、PSUの学部生と小学生が1対1で50分間、8週間にわたって時間を共有するプログラムです。この時間のテーマは「関係性を築くこと」。活動内容は自由で、何をしてもOKです。

多くの学部生はアート専攻なので、一緒に物を作ったり絵を描いたりすることが多いですが、必ずしも何かを作らなければいけないわけではありません。おしゃべりをして過ごすペアもいれば、鬼ごっこをして走り回るペアもいます。重要なのは「どうやって相手と関わるか」を学ぶことです。

このプログラムが本当に興味深いのは、小学生よりもむしろ大学生や私たち大人の方が、たくさんの気づきや学びを得られることです。学生たちが最後に提出するレポートを読み、その予想しなかった彼らの感情と発見の数々に感動して涙することさえあります。

3年前、私がまだ大学院生だったときに4年生のメンターを務めました。それまで子どもたちと関わる環境で働いたことはありませんでしたが、KSMoCAのアートライブラリーで、子どもたちと一緒に漫画を描く時間を毎週楽しみました。

それは、これまで私が行ってきたアート制作とは全く異なる経験で、とても魅力的でした。ここに来れば来るほど、自分自身について新しい発見があり、成長していると感じました。自分の価値観やアートへの向き合い方が変化し、進化していくのです。他の場所ではなかなか得られない経験です。

ここでの活動を通じて、アーティストとしての自分がより強くなり、これまでの自分のアート作品をどのように扱い、どう評価するかについても成長を感じています。

「ワークショップ」は、招聘したアーティストによるワークショップで、毎学期ごと年に3回異なるアーティストが訪れます。

このように外部アーティストが一定期間コミュニティに関わりながら制作活動を行うことを「アーティスト・イン・レジデンス(Artist In Residence)」と呼びます。地域に「よそ者の視点」を取り入れ、町おこしや教育目的で実施されることが多い活動です。

KSMoCAのアーティスト招聘も同様に、定期的に通い、コミュニティと深く関わりながら作品を生み出してもらう形式を取っています。

ワークショップは、作品を残すことが目的というよりも、1〜2時間の体験を通じて、子どもたちと一緒に何かを作ったり、楽しんだりしています。ワークショップの企画はアーティスト自身が考え、時にはLauraなどのサポートを受けながら、その年齢の子どもたちが楽しめる内容や可能な活動を模索して作り上げていくんです。

アーティストは自身の制作プロセスや手法を取り入れながら進めるため、子どもたちは単に作業を行うだけでなく、「なぜこの活動をするのか」といった背景やアーティストの考え方に触れることができます。これにより、創作体験を通じてアートに対する理解が深まります。

また、メンターシップに参加する大学生もワークショップ運営のサポートに加わり、アーティストと子どもたちの協働の過程や、そこで生まれるモノを見ることができます。

——エキシビジョンは、作品を展示する場ですか?

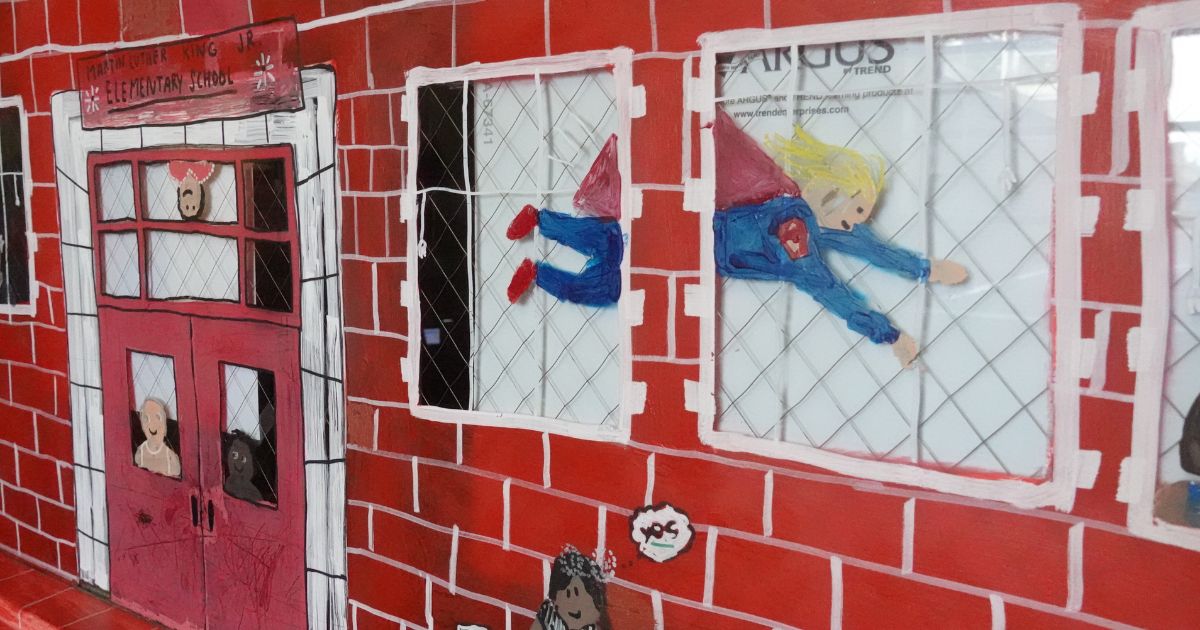

はい、子どもたちがワークショップで制作した作品を、アーティストの作品と一緒に本物の現代美術館同様に展示します。

ちょうど2024年はポートランド美術館で展示のあったアーティストがKSMoCAに招聘されました。街の美術館に作品が展示されているアーティストの作品が自分の学校にもあって、自分の作品も一緒に展示されているという体験は、子どもたちの自己肯定感や創造性に影響を与えていると思います。

また、エキシビションに向けて「ZINE(ジン)」も作成します。

美術館で配布されるパンフレットのようなもので、ZINEはPSUの学生たちがコラボレーションして制作します。子どもたちのイラストや、アーティストのアート活動に関連する情報を、小学生でも理解しやすい言葉でまとめています。

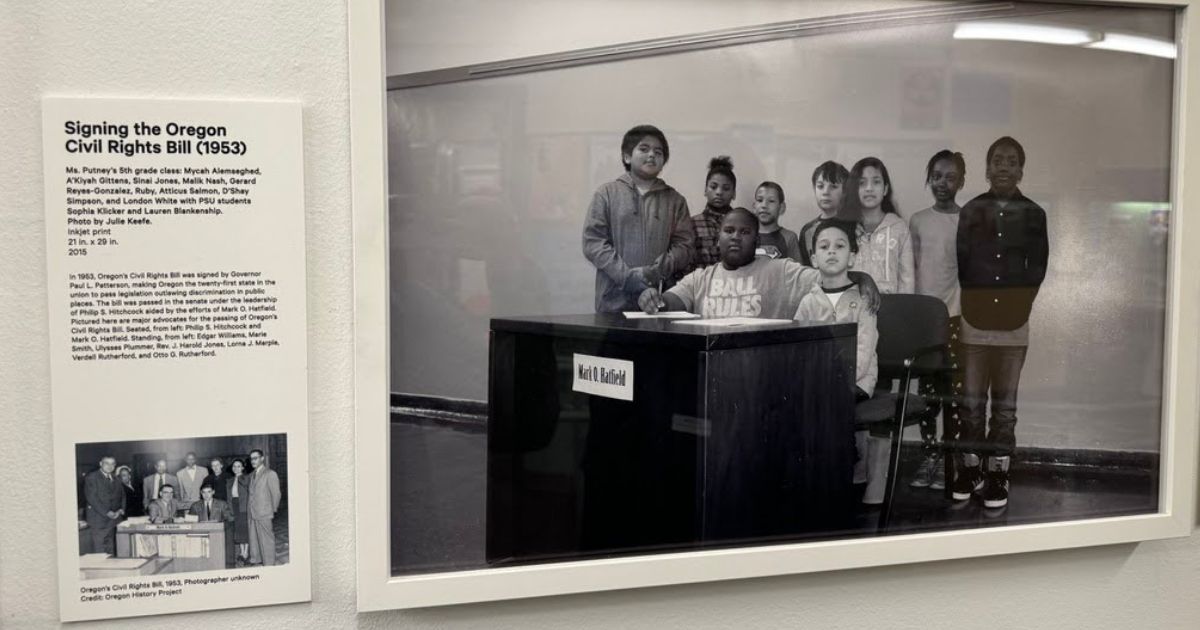

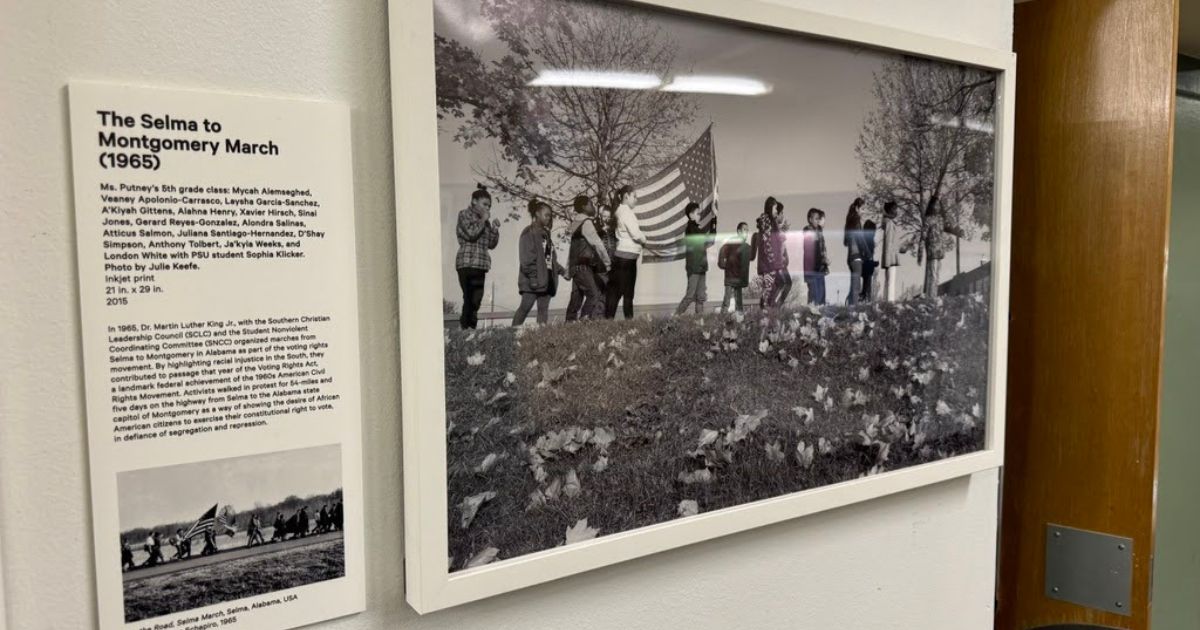

ワークショップを通して、アーティスト×小学生が生み出した作品を一部ご紹介!

<作品紹介(1)>

歴史的な写真を再現。場所まで同じというわけではないが、教科書で歴史を学ぶだけではなく、同じ状況を写真で再現することで、この時この人たちは実際どういう気持ちだったのか、重さや匂いまで身体性を持って擬似体験したワークショップ。

<作品紹介(2)>

下記の作品は、かつて滞在したアーティストが子どもたちとの触れ合いの中で生み出したもの。

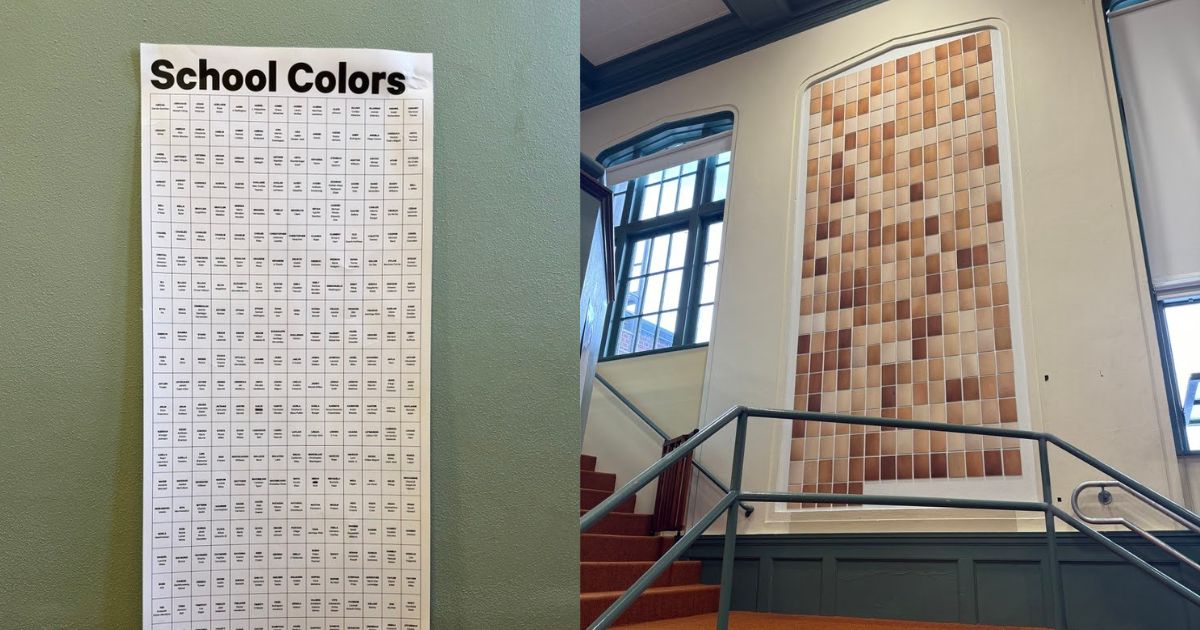

もともと、彼は「サンデーペインティング」という毎週日曜日にその日の空を描くという習慣を持っていました。ニューヨークの現代美術館にも収蔵されている代表作品「Synecdoche」は、一人ひとりの肌の色を絵の具で作り、それを並べて表現するという現代的なペイント(絵画)を作風とするアーティストでした。彼は、KSMoCAでの滞在を通じて、新たなインスピレーションを得ます。

「School Colors」というタイトルがつけられたこの作品には、学校と当時ポートランド州立大学の大学院生でドイツ人写真家のアンカ・シュエトラー氏の協力を得て、滞在当時の全ての生徒の肌の写真が使用されています。ほくろや肌の特徴までが一人ひとり違っていて、まさに「同じ色は一つもない」という多様性を象徴しています。

この作品は、「一人では作れない。皆がいるからこそ生まれる」というテーマを体現しており、学校というコミュニティの力を感じさせます。アーティスト自身も子どもたちとの交流から大きな刺激を受け、この作品を通じてその感動を形にしました。

<作品紹介(3)>

この作品群「Postcards from America」は、世界的に有名な写真エージェンシー「マグナムフォトエージェンシー」がKSMoCAの活動に協力し、提供してくれた何千枚もの写真から生まれました。これらの写真は、プロのフォトグラファーたちがアメリカ中を旅して撮影したもので、子どもたちがその中から自分たちの視点でキュレーションを行いました。

このプロセスのユニークさは、大人たちの予想を超えた写真選びです。運営側としては「きっと子どもたちはアイスクリームの写真を選ぶだろう」といった先入観があったものの、子どもたちは予想外の視点で写真を選び抜き、驚きを与えてくれました。その結果、選ばれた写真は全て「子どもたちの目」を通して評価されたアート作品となりました。

さらに、この展示は子どもたちの声や視点が尊重され、全ての写真にアートレーベルがつけられています。展示の高さも子どもたちに合わせて調整され、日常の学校空間がそのまま美術館へと変貌しています。

〈取材・文・写真:先生の学校編集部〉