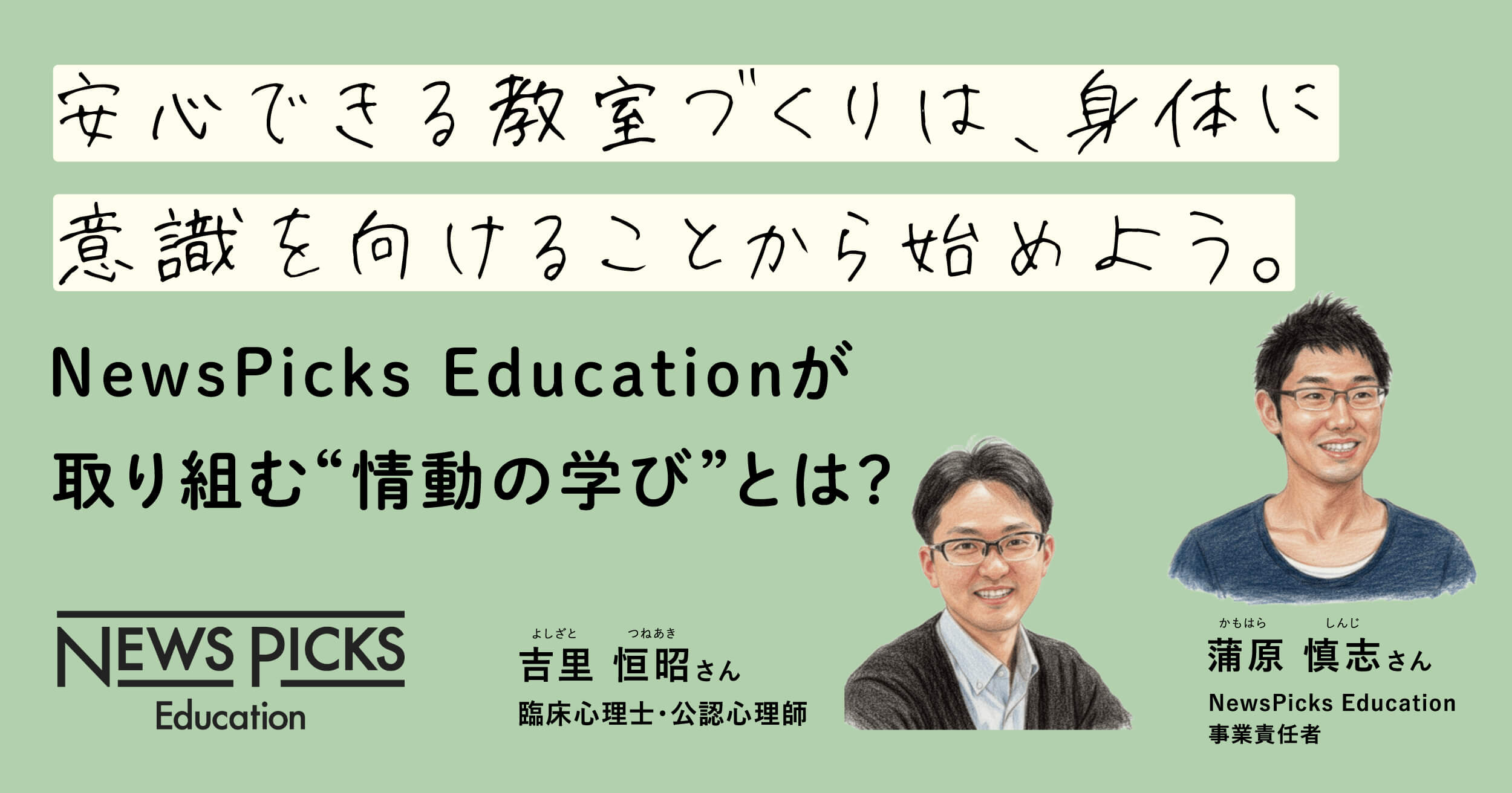

安心できる教室づくりは、身体に意識を向けることから始めよう。NewsPicks Educationが取り組む“情動の学び”とは?<PR>

学校は本来、子どもが安心して過ごせる場所であってほしい。学びは“安心”から始まる。ところが現実には、成績や人間関係などプレッシャーが多く、不安や緊張を抱える生徒は少なくない。では、どうすれば教室に“安心”を育むことができるのだろうか。

NewsPicks Educationが学校と協働して進める「情動の学び」では、心だけでなく身体(感覚や神経)に意識を向けることの大切さを分かち合っている。その視点を支える要素の一つが「ポリヴェーガル理論」だ。

この理論を手がかりに、身体に意識を向けることによって生まれる“安心”を教育の現場にどう生かせるのか。臨床心理士の吉里恒昭さんに、NewsPicks Education事業責任者の蒲原慎志さんが話を聞いた。

臨床心理士・公認心理師

琉球大学大学院教育学研究科修士課程修了(教育学修士)、大分大学大学院医学系研究科博士課程修了(医学博士)。心療内科・精神科の現場でカウンセラーとして20年以上の臨床経験を持つ。うつ病、依存症、PTSD(トラウマ)などさまざまなメンタル疾患を専門とし、医療、教育、司法と幅広い分野で活動。対話に加え、身体性を重視したアプローチを提唱し、その一つとしてポリヴェーガル理論の普及に注力している。支援者(カウンセラー等)向けのオンラインスクールを開講するほか、著書に『「ポリヴェーガル理論」がやさしくわかる本』(日本実業出版社)などがある。

蒲原 慎志(かもはら しんじ)さん|イラスト右

NewsPicks Education 事業責任者

株式会社ユーザベースで業務改革のプロジェクト推進を本業としながら、NewsPicks Education事業を立ち上げ推進している。過去には、コンサルティング会社での企業向けの研修講師や小学生向けの探究型学習塾での講師経験もあり、現在も社内外で講師を務めている。NewsPicks Educationでは、全国の小中高でNewsPicksの活用を推進しながら、総合的な探究の時間や情報の時間で講師を務め、教員研修を担当する機会も増えている。

「本人」と「身体」を分けて考える

吉里さんは、健康なメンタルヘルスは「身体のことを大切にした生活をしている状態」と定義されています。心を整えることと、身体を整えることを考えたときに、まず身体に意識を向けることが大事だとお考えなのはなぜですか?

「心の問題」と捉えられることの多くは、実は身体の反応が先に起きているんです。

例えば緊張して手に汗をかく、心臓がドキドキする。これは「性格だから」でも「意思が弱いから」でもなく、身体が「危険かもしれない」と反応しているだけ。生徒が授業中に落ち着かない、あるいは無反応なのは、サボっているのではなく、無意識のうちに身体(神経)の防衛システムが作動している結果かもしれません。

だからこそ、心をどうにかしようとする前に、まず身体に注意を向けることが大切なんです。呼吸、姿勢、五感などに気づくことで「自分は安全だ」と身体が感じられる。そうなると自然に心も落ち着きやすくなります。

大事なのは「本人」と「身体」を分けて捉えること。身体がどう反応しているかを理解するだけで、自分を責める必要がなくなる。

先生方は、生徒が「安心・つながり」の状態に戻れるよう、穏やかな声掛けや安心できる環境づくりを通じて、生徒の神経系に「ここは安全だ」という信号を送ることが大切です。

現在、主に中学校や高校で「情動の学び」の講座をしています。感情に注意を向けることはもちろん、身体に注意を向けることも大切にしています。吉里さんはポリヴェーガル理論についての本も出されていますが、身体に意識を向けることの大切さについて気づいたのはどうしてですか?

私自身、臨床の現場でたくさんの患者さんと関わる中で、「心理学だけではどうしてもうまくいかない」という場面に何度も出会ってきました。いくら前向きに考えようと思っても、身体が緊張で固まっていると、どうしても心もついてこない。そこで改めて注目したのが、身体や神経の反応でした。

実は、私自身も教育学や哲学、心理学に興味を持って学んできました。当時は「学問を学べば、その通りに人は動く」とどこかで思っていたんです。ところが現場に出てみると、人はそれぞれ生活や身体のコンディションによって考え方も揺れ動く。心を研究すること自体は大事だけれど、それだけでは足りない。

健康なメンタルは、まず身体が健康でないと成り立たないという当たり前のことに、私は気づけていなかったんです。

このことを理論的に裏づけてくれたのが、ポリヴェーガル理論でした。人は無意識に「安全か危険か」を身体で感じ取り、その判断が感情や行動に直結している。心と身体を別に考える西洋的な枠組みから抜け出し、「本人と身体」をどう関係づけて理解するかを説明できるようになった。これは大きな転換点でした。

そして、この神経の理論を患者さんに還元していくと、「自分が異常なのではなく、身体が正常に反応しているだけなんだ」と考えられるようになり、束の間かもしれませんが皆さんが安心されるんです。

やはり安心することが大事であり、「あなたは間違っていない」と伝えられることが大切だと強く感じました。人を異常・正常で分けるのではなく、グラデーションとして理解できる。その視点が広がることで、本人も周囲もずっと楽になっていきます。

“安心”という観点は、学校の現場でも学びに欠かせない要素だと感じています。安心を感じられなければ、きっと学びは深まりません。安心な教室づくりのために、ポリヴェーガル理論の考え方をどう取り入れられるでしょうか?

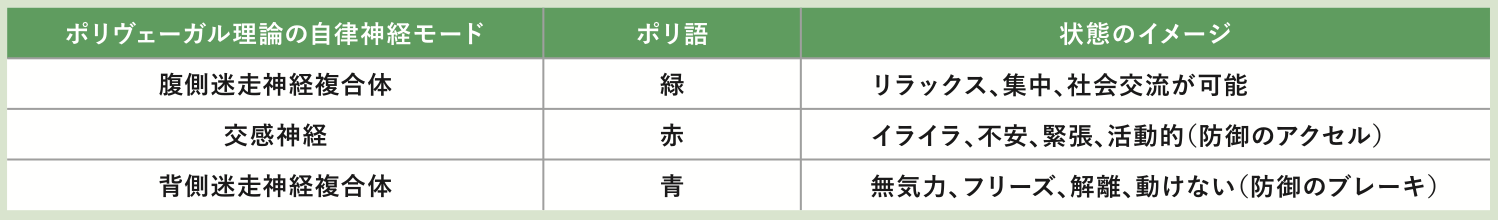

理論と聞くと難しく思われがちですが、私は「ポリ語」と呼んで3つの色で表しています。赤は闘う・逃げるモード、青は止まるモード、緑は安心してつながれるモード。「今、自分は何色かな?」と考えるだけで身体に注意を向けられますし、先生と子どもが同じ言葉を共有することで安心が生まれやすくなります。

まず先生自身が自分の身体に意識を向けることが大切です。深呼吸をする、水を飲む、姿勢を整える——ほんの数秒で緑のモードに近づけます。

先生が緑だと「どうにかしよう」と介入するのではなく、「この子は今こういう状態なんだな」と観察できる余裕が生まれ、観察が増えるほど、場全体に安心が広がっていきます。

教室では「今、何色?」と問いかけるだけでも十分です。それに対して「緑かな」「ちょっと青っぽいかも」と子どもが言えるだけで、自分の状態に目を向けるきっかけになります。

もちろん、見立てがズレても構いません。大事なのは正解を出すことではなく、「今、自分に何が起きているか」を言葉にする経験です。誤解やズレがあっても、その会話が“場の声”になります。これを繰り返すうちに、子どもは自分の状態を言語化できるようになり、先生も「本人」と「身体」を分けて見る習慣が育っていきます。

自分の身体への意識を侮らないこと——それが安心できる教室づくりの入口だと思います。

ポリヴェーガル理論とは?

ポリヴェーガル理論は、アメリカの精神生理学者スティーブン・ポージェス博士が提唱した、自律神経系の働きから、心の状態や行動を理解できるとする理論。

従来の「緊張(アクセル)=交感神経)」と「リラックス(ブレーキ)=副交感神経」という2軸だけではなく、ポリヴェーガル理論では、自律神経系には3つの階層的なモードがあると説明している。

1. 腹側迷走神経複合体(安全・安心・つながりモード)

「安全な場所にいる・安心だと感じられる」ときに働く神経で、穏やかなブレーキの役割がある。安心しているときに優位になり、リラックス・集中し、他者とコミュニケーションが取れる状態になる

2. 交感神経(闘争・逃走モード)

「動く・活動する」ときに働く神経で、アクセルの役割がある。ストレスや危険を感じているときに優位になり、イライラして反抗的になったり、逃げようとしたりする行動につながる。

3. 背側迷走神経複合体(シャットダウンモード)

「止まる・休む」ときに働く神経で、ブレーキの役割がある。極度の危機を感じたときに優位になり、身体が固まったり、無気力になったりする。

この理論は、トラウマケアや生徒指導の分野で注目されており、生徒の「生きづらさ」の理解を深めるヒントを与えてくれる視点として注目されている。

「ポリ語」とは?

ポリヴェーガル理論の3つの自律神経のモードを、3色に分類して説明する方法。患者さんをはじめとする一般の人に分かりやすく説明するために、吉里さんが「赤・青・緑」と単純明快に説明していることから生まれた。これを吉里さん主宰の講座メンバーとの対話で「ポリ語」と呼び始め、定着した。

<取材・文:先生の学校編集部>