障害の有無を超えて思わず行きたくなる学び舎、放課後等デイサービス「ホハル」。異なる人同士が混ざり合うからこそ生まれる関係性とは?

2018年4月、岡山県倉敷市でスタートした放課後等デイサービス「ホハル」。主に6歳から18歳までの発達障害があったり、学校に行くことが苦手だったりする子が通うこの場所では、ユーモアを交えた学びや遊びを通して「自分から進もうとする気持ち」を育んでいる。

元特別支援学校教諭でアーティストの滝沢達史さんが、小学校教員だった弟と、元学童保育のスタッフの母と一緒に立ち上げたこの場では、どのように子どもの主体性を育んでいるのか。

異年齢の子どもたちが一つの空間で共に過ごすことで、どのような価値が生まれているのか。滝沢さんに詳しく話を聞いた。

1972年生まれ。多摩美術大学油画専攻卒。東京都特別支援学校にて知的障害児への美術教育に従事した後、越後妻有トリエンナーレ、瀬戸内国際芸術祭など日本各地のアートイベントに参加。ひきこもり・不登校の若者たちとの活動「アーツ前橋」や、子どもの主体性に任せた表現活動「カマクラ図工室」などにも取り組んでいる。2018年4月、放課後等デイサービス「ホハル」を立ち上げ、障害のある人もない人も一緒に居られる社会を目指す。

子どもの主体性を引き出すカギは、ユーモア!?

——まずは「ホハル」がどのような場所なのか、教えていただけますか?

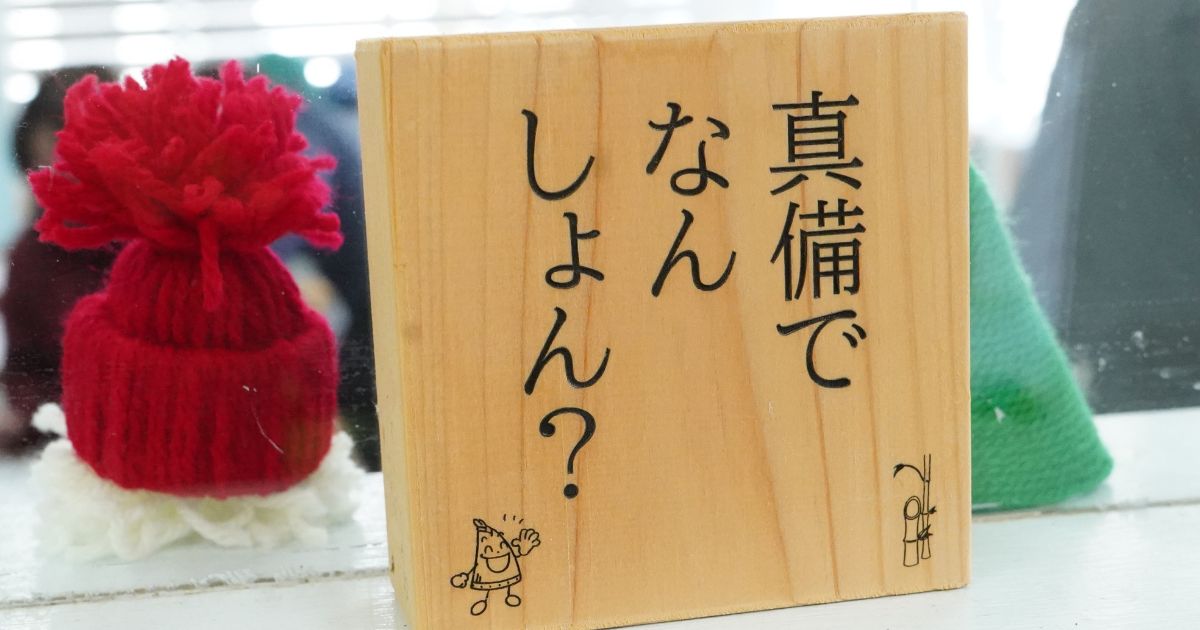

ホハルは2018年4月に岡山県倉敷市でスタートした放課後等デイサービスで、現在は倉敷市真備町と小田郡矢掛町の2拠点で運営をしています。

放課後等デイサービスとは、主に障害を持つ子どもたちが学校の授業が終わった後や休みの日に利用できる福祉サービスのことで、主に6歳から18歳までの発達障害があったり、学校に行くことが苦手だったりする子どもが利用する場所です。

私たちはここで、子どもが本来持っている自分から進もうとする気持ちが育つような環境づくりをしています。「ホハル」という施設の名前には、船に帆を張って海に漕ぎ出すという意味が込められています。

——どのように子どもが自ら進むための環境を整えているのでしょうか?

ホハルでは、特別なカリキュラム設定をしているわけではありません。その日、子どもがやりたいと思ったことをするだけですが、集団になると、それぞれが楽しく居るためには工夫がいるものです。自分がやりたいと思ったことを集団の中でどう実現できるか、その中に多くの学びがあると考えています。ここでいう集団には我々スタッフも入っています。

私は大人が働いていて楽しかったら、子どもだって楽しいはずと考えていて。だから、どうしたらそんな楽しい環境をつくれるのか、子どもと大人が日々一緒に考えられる場になるようにしています。

——大人も子どもも楽しめる環境づくりをされているのですね。ホハルでは普段どのように過ごされているのでしょうか?

子どもたちは毎日学校の宿題があるため、とりあえず、宿題を学習のベースにしています。小学校3年生までの基礎学力は生活にも必要だと考えているので、そこはしっかりとサポートします。

しかしそこから先の学習は進路の選択によって必要性が変わってくるのであまり重要視していません。「嫌いなことも楽しく回避するために工夫する力」を身につける」ものと割り切って取り組んでいます。本当は好きなことだけやれたらいいのですが、そうもいかないときもありますから、「自分が楽しめる方法」を考える力も子どもたちには身につけてほしいと思っています。

あるとき、勉強が嫌いで「宿題をやりたくない」という子がいました。でも一方で保護者や学校の先生たちは「宿題をやってほしい」という思いを持っている。このような場合、無理にやらせようとすると、かえって逆効果になることが少なくありません。そこでホハルでは、その子が楽しみながら宿題に向き合えるユニークでユーモアのある方法を見つけるようにしています。

例えば、その子にはプラスチック製の器を渡して頭に乗せてもらって、「器を落とさずに宿題をやる」というゲーム感覚で宿題に取り組んでもらいました。

最初は1つから始まり、2つ、3つと増えていき、最終的には4つの器を乗せるまでに!

こうすることで宿題をやること自体が目的ではなく、器を落とさないように工夫しながら宿題をすることが目的になりました(笑)。すると、その様子を見た周りの子どもたちが「僕もやりたい!」と言い出し、それまで宿題を嫌がっていた子たちが次々に取り組み始めたのです。

また、音読が嫌いな子には、マイクとスピーカーを渡してラップ風に音読をしてもらう方法を試しました。この工夫のおかげで、その子はどんどん音読に挑戦するようになり、今では即興の歌詞を作るようになったんです。

——どのエピソードもユニークでおもしろいですね!そもそも、なぜホハルを立ち上げようと思ったのでしょうか?

ホハルは、元特別支援学校教員の私、元小学校教員の弟、学童保育でベテランスタッフだった母の3人がそれぞれの経験を持ち寄り、立ち上げました。

立ち上げのきっかけは、東日本大震災。弟が震災を機に横浜から岡山へ移住し、定年を迎えた両親に「のんびりしていていい場所だよ」と勧め、両親も岡山へ移住しました。弟は移住後、塾講師や放課後等デイサービスのスタッフとして働き始め、母は移住先でも学童保育の仕事を続けましたが、弟も母もどこか「これでは本当にやりたいことと違う」と感じていたようです。

そしてかくいう私はホハルを立ち上げる前は、美大を卒業した後に訪れたイタリア旅行で「アーティスト兼特別支援学校職員」という人に触発されて、アーティスト活動をしながら特別支援学校の教員としても働いていました。

もともと「アウトサイダーアート」など、障害の有無に関わらず人々が生み出すアートに興味を持っていたため、今振り返ると特別支援学校での経験はとても大切な経験だったと感じています。

自分が教員になったときに初めて気がついたことがあります。私が子どものときは、先生って立派でなんでもちゃんとできる人で、常に正しい存在だと思っていたのですが、でも本当は先生も人間で、「学校行くの大変だなあって思うんだな」と思ったり、悩んだり疲れたりするんだな、と。

それから、子どもたちが思わず学びたくなり、先生も参加したくなる授業をしようと思い、美術教員として「美術仮面」というちょっと変わったキャラクターになりきり、授業を行っていました。

対等な関係性から生まれる「ケアし合う」関係性

——ホハルでも、教員時代のようにユーモアを重視されているのはなぜですか?

子どもたちは本来自ら学ぶ力を持っていると思っています。それなのになぜ、学ぶことが嫌いになってしまうのでしょうか。

私自身「子どもたちのできることが、少しでも増えるといいな」とはもちろん思うし、それを実現するために邁進していた時期もあります。しかし子どもたちから「一人でできることだけが大切なのではない」と、教えられた経験があるのです。

それを教えてくれたのは、重度の自閉症を持った子でした。その子をケアするのは、とても大変だったのですが、その子は愛嬌やユーモアがあったので、何かあったとしても、周りの友達がいつも進んでその子を助けていました。

この経験から、できないことがあってもその子が周りから愛されていたら、友達が支えてくれるんじゃないかと思うようになって、究極、教育の目的は「好かれること」なんじゃないかなと考えるようになったんです。

字を書けることや、計算できることと同じくらい「ユーモアのセンス」が大事な能力で、おもしろい人は人気があるので、ホハルでもユーモアを大切にしています。

——働いているスタッフの方々も、すごくユーモアを大事にされていますよね。クリスマス会では、スタッフの方が「イエス・キリスト」になりきって登場したそうですね。

ホハルのスタッフでもある私の弟は「貴祥(きよし)」という名前なのですが、「イエス・キリスト」ならぬ「イエス・キヨシト」として、年末のクリスマス会に登場しています。

この取り組みでは「勢い余って、家の壁を殴って穴を開けてしまった」とか「多額の課金をしてしまった」というような、普段は話題にしにくいお騒がせエピソードを紹介し、「あなたはその罪を認めますか?」と、キヨシトに問い掛けられる、というものです。

1年の活動を振り返って、皆の失敗を笑いで認め合うキヨシトの登場を、子どもも大人も毎年楽しみにしています。こんな風に、大人が自分の仕事をユーモアをもって楽しむような、そんな姿を子どもと一緒に体験したいと思っています。

——大人も子どもも楽しめる場、素敵ですね。子どもと共に過ごす上でスタッフの方と共有していることはありますか?

大人と子どもが「個」の関係で付き合うということですね。子どものためだけにやらない、大人のためにもなることをやる、ということ。例えば日々の業務で忙しい中、子どもから「キャッチボールをしよう」と声をかけられたとします。

「忙しいから本当は仕事やりたいのになあ」と思ったとしても、実際はキャッチボールをしていたら気分転換になったりとか、「眉間に皺寄せて仕事するんじゃなくて、もう少し仕事を楽しまなきゃな」とふと気づいたりする。

子どもと遊んであげているように見えて、実は子どもと過ごすことで癒されることって、あると思うんですよね。そんな感覚を大事にしていますし、日頃からスタッフ同士で共有しています。

——大人が子どもをケアしているようで、実は子どもから大人がケアされているように感じました。

そうですね。このようなケアし合う関係性は、子ども同士の中にも起きていて。ホハルでは、6歳から18歳までの子が一緒に過ごしていますが、小学校低学年の子が、中学生の子に甘えに行ったりするんですね。

パッと見、大きい子が小さい子を世話しているかのように見える。でも実際には、年上の子が下級生の姿を見たり、触れ合ったりすることで癒されているなあという様子がたくさんあって。下の子が育てられているようで、大人や上級生が育てられているなあと思うんですよね。

ケアする側とされる側は、相互に補い合っている

——スタッフにも幅広い年齢、バックグラウンドを持っている方がいらっしゃいますよね。

ホハルのスタッフはどちらかというと「社会にうまく馴染めなかった」人や、「会社に違和感があった」人たちが集まっていて、例えばある人は精神疾患を患った経験があり、障害者雇用を経験しています。

彼は入社当初はできないことが多く、子どもたちに「〇〇さん、大丈夫?」と声をかけてもらっていました。でもそのスタッフもホハルで子どもと共に成長し、今ではなくてはならない存在となっています。そのような経験を持つスタッフだからこそ、弱い立場にある人の気持ちが分かるということもあって、その人でなければできない教育のスタイルを生み出しているようにも感じます。

そのような「その人らしさ」が、うまくチームに作用することをスタッフ間でも大切にしているので、全員で課題に対してのトライと工夫を日々重ねているところです。

——大人がそれぞれの持ち味を活かし合っているところから、子どもたちが互いに安心して頼り合えるような関係性が生まれているのだと感じました。これまでホハルを運営してきて、印象に残っていることはありますか?

障害のある子たちと関わっていると、感情が表になかなか出せない、字を書くことも難しいというような子に出会うことも多いんですね。そんな子がこの場所に来るのを楽しみにしてくれていると、保護者の人が教えてくれたことがあって。

なぜそれが分かったかと言うと、その子が自分でカレンダーに「ホハル」って自分で書いたから。この話を聞いたときは、とてもうれしかったです。コミュニケーションが上手くできるわけじゃない子が書いたその文字には、何とも言えない重みを感じました。

また長期休みになると、障害のない子もホハルに立ち寄ってくれることがあるのですが、あるとき一人の子が「ホハルにはどうしたら来れますか?」と聞いてきたんです。

そのときホハルが「障害があるから通う場所」から、子どもたちにとって「楽しくて行きたくなる場所」になっているようにも感じ、うれしかったです。それと同時に、障害の有無に関わらず交流できる場があるとやっぱりいいんだろうな、とはすごく思いました。

——滝沢さんたちが当初思い描いていた理想が実現されてきているということですね。

西洋では、教育がシステム化され始めた200年程前、子どもは社会の合理性にそぐわない「教育対象」としての認識がありました。つまり、子どもという存在がそもそも社会にとって何かしら不都合のある「障害」を持つ存在として考えられていたそうです。

それから現在に至るまで、教育は分化されて「発達障害」の線引きは日々刷新されています。

しかし、ホハルで私たちが日々感じることは、ケアする側とされる側は必ずしも一方通行ではなく、相互に補い合っているということです。だから年齢も障害特性も分け隔てなく一緒に過ごし、「どうしたら楽しく過ごせるか」という工夫が、今の社会に必要となる力なのではないかと考えています。

だからこそ、これまでの通念を今一度ミックスして、「幸せのためにどうあるべきか」という観点で、教育や福祉といった分野を超えて包括的に考えていきたいですね。

〈取材・文・写真/先生の学校編集部〉

![知の底流にあるものを明らかにするTOKの真髄に触れ、IB認定校へ。実践者に聞く、TOKのエッセンスの取り入れ方とは? [PR]](https://www.sensei-no-gakkou.com/wp-content/uploads/2023/08/179_1.jpg)