真の多様性と公平性の実現を目指し、DEIディレクターを配置する公立学校。The Cottonwood Schoolが取り組む「地域に根ざした学び」とは?

アメリカ・オレゴン州ポートランドにある公立チャータースクール「The Cottonwood School of Civics and Science」は、地域コミュニティや自然環境と結びついた「地域に根ざした学び(Place-Based Education)」を軸に、体験型の教育を提供している。

この学校は「こんな学校があったらいいな」という保護者たちの思いから生まれ、2007年に開校した。現在、幼稚園から8年生までの約210人が通っている。

同校では、多様性を尊重し、全ての子どもたちが受け入れられ、共に学べる環境づくりを目指し、DEI(多様性、公平性、包括性)に特化したディレクターを配置している。「地域に根ざした学び」とはどのようなものなのか、また、学校DEIをどのように実現しているのか、同校の先生たちに話を聞いた。

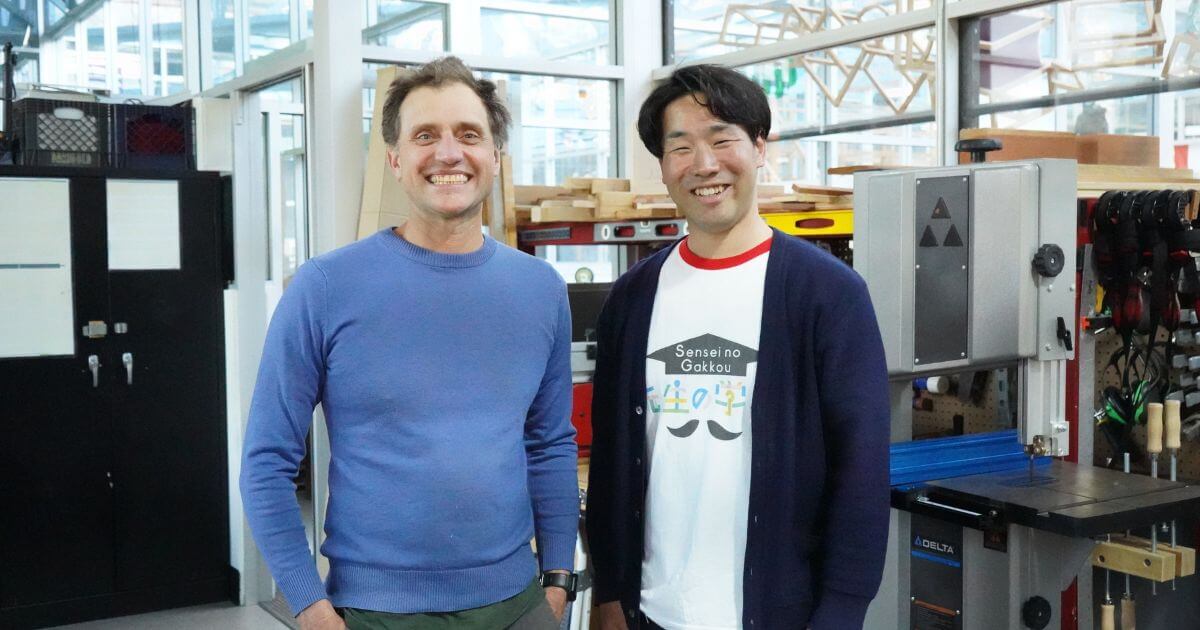

Aviva McClure|Interim Executive Director / Principal【写真左】

Gail Baker|8th Grade Homeroom Teacher, Middle School Fieldwork Coordinator【写真中左】

Kristin Krem|School Counselor【写真中右】

Laura Cartwright|Academic Director【写真右】

地域に根ざした学び「Place-Based Education」

——まず、The Cottonwood School of Civics and Science立ち上げの背景について、教えてください。

いわゆるアメリカの一般的な公教育に課題を感じていた保護者が集まり、2007年に3人の教員と29人の生徒で開校しました。一般的な公教育では、地域コミュニティへの市民の関与が軽視されがちだという問題に疑問を抱き、地域をフィールドにした市民活動に焦点を当てた学校を作りたいと考えたのです。

自分たちが地域コミュニティから学ぶだけではなく、コミュニティに対して貢献するということが私たちにとって重要でした。最初は、学校の場所探しに難航し、公園や、閉店したカーディーラーショップの中、路線電車の中などで授業をしていたこともあります。

しかし、時間の経過と共に、私たちの学びのテーマは深まり、単に「地域コミュニティに出向いてお手伝いします」だけでは不十分であることに気づいたのです。まずは地域の方の声に耳を傾けること、動物や生き物の声、そして地球そのものの声を聞くこと。そして、地域とつながっていくことが必要だと気がつきました。

そのつながりを通して、私たちは自ら問題を発見し、「自分ごと」として未来をより良くするための主体的な地域貢献を行うようになっていったのです。

——地域に根ざした学び(Place-Based Education)に力を入れているそうですね。

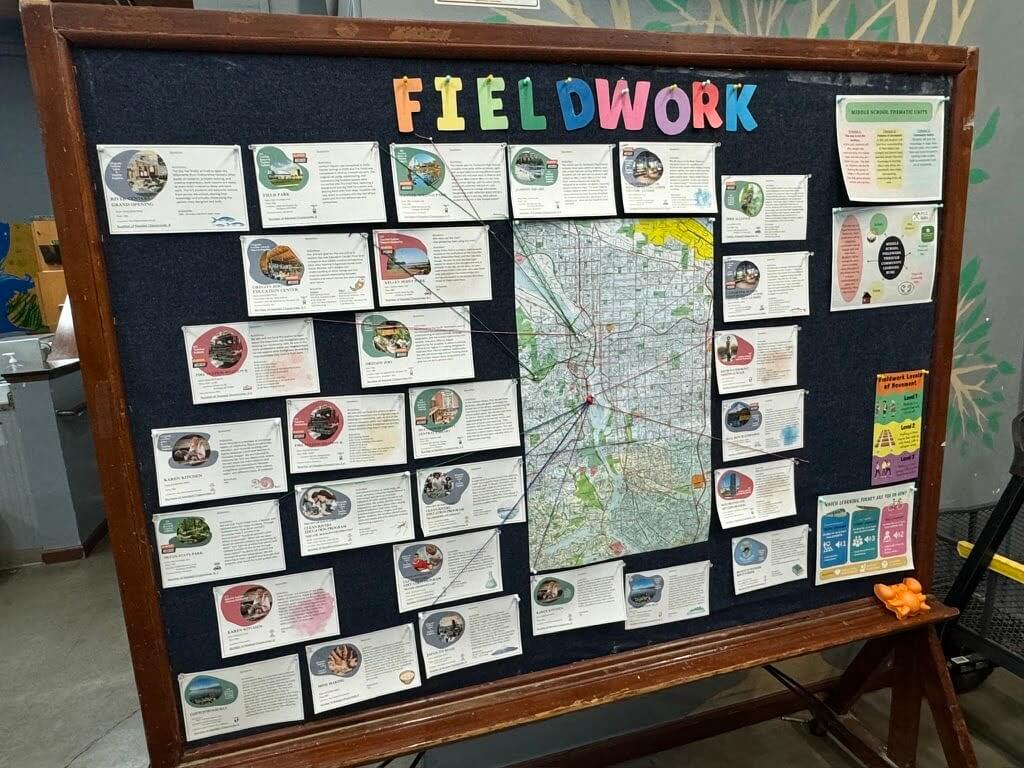

学校と地域の壁を低くし、フィールドワークやサービスラーニング(地域貢献活動)を通じた体験型の学習を行っています。

幼稚園生から5年生までは、学期ごとのテーマに基づき、ほぼ毎週地域へ出かけたり、専門家を招いたフィールドワークを行っています。同じ場所に何度も足を運び、季節の変化を感じながら地域を多角的に学ぶため、同じ質問を複数の場所で検証することもあります。

6〜8年生の中等部では、今年から新たな体制を導入しました。各学年が専属のコミュニティパートナーと連携し、月2回同じ場所を訪れています。1回目はその場所から学び、2回目はその場所に対して貢献する活動を行う形式です。さらに、8年生は興味のある分野でプロジェクトを行う「Capstone Projects」に取り組んでいます。

——「Capstone Projects」とはどのような取り組みでしょうか?

このプロジェクトは約8カ月にわたって行われ、アメリカの学校の通年である9カ月のうち、大半を占めます。州の教育基準、生徒の興味、「Place-Based Education」の3つの要素を満たす内容を生徒と共に作り上げます。小規模で短期間の活動ではなく、継続的な取り組みとすることで、州の基準に沿った学びと成果を実現しています。

このプロジェクトを通じて、生徒たちは自分の夢を大きく描き始めます。私の役割は、生徒の夢を州の基準と結びつけ、専門家や地域のメンターと生徒をつなぐことです。

例えば、ある生徒は粘土を使ったストップモーションアニメに興味を持ち、「ドキュメンタリーを作りたい」という目標を立てました。地元にはストップモーションの有名なスタジオがあり、生徒はそのスタジオのスタッフからフィードバックを受けて作品を改善しました。

他にも、プロの写真家と共に作品を制作し展示会を開いた生徒や、料理に挑戦しレストランを貸し切ってクラスメイトを招待した生徒もいます。各分野の一流の専門家がメンターとして関わることで、生徒にとって貴重な体験となっています。

——地域とのパートナーシップを大切にされていることが伝わってきます。

ここまで密接な地域連携を行う学校は珍しいと思います。私たちが小規模な学校であることが、この取り組みを可能にしています。大規模な学校では、パートナーシップによって授業内容を柔軟に変えるのが難しい場合がありますが、小規模だからこそ、柔軟に対応できるのです。

地域に根ざした学びの核は、コミュニティとの協働です。私たちはコミュニティに貢献する一方で、コミュニティからも学びを得るという、相互に恩恵をもたらすパートナーシップを築いています。

——連携するパートナーとはどのように出会うのでしょうか?

毎週金曜日に保護者向けのニュースレターを配信し、Capstone Projectsの情報を共有しています。この取り組みにより口コミが広がり、「知人が写真家をしている」といった情報が寄せられることがあります。そこからインターンシップやサポートにつながるケースもあります。

また、スタッフは積極的に地域のイベントなどに参加し、新たなパートナーシップを広げています。カリキュラムの構成と伝えたいストーリーの流れ(どの順番でどの体験、知識を子どもたちに与えるか)を決め、それに合った地域の専門家や現地への訪問をコーディネートします。訪問時には、その場所に関わる多様な関係者に会う機会を作ります。

また地域のニュースレターや団体から、今地域で何が起きているのかの情報を収集し、共同でプロジェクトができないかアプローチします。他の学校とも連絡を取り、学びの交換も行います。

DEI専門ディレクターを学校に

——DEI(多様性、公平性、包括性)に力を入れ、DEI専門のディレクターがいらっしゃるということですが、どのようなお仕事をされているのでしょうか?

多様性を大切に、集団文化を尊重しながら、白人至上主義の影響を排除することを目指して、DEI専門ディレクターを配置しています。ディレクターは、偏見を指摘し、カリキュラムや教室内で多様な視点を優先するよう努めています。

学校には、有色人種の生徒を対象としたアフィニティグループ(人種、アイデンティティ、興味など、共通特徴を持ったグループ)や、ミドルスクールのLGBTQ+の生徒とその支援者を対象とした「クィア・ストレート・アライアンス・クラブ(QSA)」などがあり、子どもたちに安心できる居場所を提供しています。

また、LGBTQ+や非白人の生徒向けにアフタースクールプログラムやフィールドトリップの企画・運営も行っています。さらに、助成金や支援金を獲得するための調査活動も重要な役割の一つです。

——ディレクターの配置によって、どのような変化がありましたか?

以前は白人が大半を占めていた職場でしたが、この4年間でスタッフの50%が非白人となりました。児童・生徒についても、4年前は非白人が全体の25%でしたが、現在は約35%に増加しています。

また、私たちの学校が体験型学習とDEIに重きを置いているため、多様な学習スタイルを持つ生徒も多く、現在は、約40%の生徒が学習障害を抱えています。こうした背景から、それぞれ異なるニーズを持つ生徒が増えてきています。

私たちは、人種やジェンダーに限らず、発達の違いを指す「ニューローダイバーシティ」にも注目し、多様性を広く取り入れています。そのために自分たちの「エクイティレンズ」という公平性の指標を活用し、先生がカリキュラムを作成する際に内容の公平性を確認できるよう支援しています。

また、多様性を受け入れることで、対立やトラブルが発生することもあります。子ども同士だけでなく、保護者間や家族同士で意見の衝突が起こることもあります。こうした状況に対処するため、「リストラティブ・ジャスティス(回復的・修復的正義)」の手法を導入し、公平な解決を目指しています。「リストラティブ・ジャスティス」の手法もDEIディレクターがレクチャーしてくれました。

—— 「リストラティブ・ジャスティス」とはどのような手法なのでしょうか?

「リストラティブ・ジャスティスサークル」という方法を採用しています。全員が輪になって座り、お互いの話を聞き合うことで問題を解決する手法です。

効果は大きく、例えば8年生のクラスでは、最初は対立が多かったものの、学年末には生徒たち自らが輪になって対話し、意見を共有できるようになりました。リストラティブ・ジャスティスの基本的な考え方は、全員の声を尊重し、対話を通じて信頼と正義を回復することです。

DEIディレクターのシャーデーさんは、この手法を先生方に指導するだけでなく、クラスに入り、ファシリテーターとして子どもたちの対話をサポートすることもあります。この取り組みは幼稚園から始まり、年齢に応じて話し合いのテーマや深さを変えています。

—— 実践を通して、どのような変化が見られていますか?

揉めごとが起きたとき、子どもたちは相手を排除しようとすることがあります。「あなたは私を傷つけるから、あっちへ行って」「もうここには来ないで」「クラスから出て行って」などと言うことがよくありますよね。

しかし、「リストラティブ・ジャスティス」では相手を排除せず、受け入れ、理解しようとする姿勢を育てます。この姿勢は一度で身につくものではなく、繰り返しの練習を通して身につけていくものです。何度も繰り返し、試しながら経験を積んでいきます。

また、誰もが偏見やバイアスを持っていることを認め、自分の中にある偏見を意識し、それを手放す方法を学ぶことも重要です。このプロセスを経ることで、不要な先入観や固定観念を手放せるようになります。

多様な文化背景を持つ家庭が集まるアメリカでは、子育ての価値観も家庭ごとに異なります。しかし、話し合いを重ねることで共通理解が生まれ、信頼関係が築かれていきます。問題が起きた際には話し合いを通じて解決策を見つけ、同じ過ちを繰り返さないための方法を考え、ダメージをどのように回復するかを協力して探ります。

このようなプロセスを通じて、生徒たちは「なぜその人がその行動を取ったのか」を理解しようとする共感力(エンパシー)を育むことができています。話し合いによる解決を重ねることで、人間関係はより強固なものとなっていくのです。

勉強は教えず、関係構築だけにフォーカスする6週間

——DEIの観点で、教室の中で工夫されていることはありますか?

各教室には「Calming Corner(心地よい場所)」という、静かに落ち着けるスペースが設置されています。自閉スペクトラム症やADHDなど、ニューロダイバーシティを持つ子どもたちを含め、誰でも時として音や光、多くの情報量に息苦しさを感じることがあります。そんなときに教室内にある「Calming Corner」に行き、自分の気持ちをリセットできるようになっています。

これはコミュニティから排除されるのではなく、教室の中(コミュニティ内)に心の逃げ場を持つことを大切にするという考えに基づいています。そのような場所を選択肢として子どもたちに提供するのが、教育者の責任だと考えています。

また、廊下に設置されている一人用の机も、授業を妨害した生徒を罰するためのものではなく、静かな環境でじっくりとプロジェクトに取り組みたい子どもたちの学習スペースとして活用されています。

さらに、先生用の教室を1つ改装し、視覚や触覚などの感覚を刺激したり落ち着けたりすることを目的とした「Sensory Room」を設置し、生徒が自由に利用できるようしています。

——さまざまな工夫が施されているのですね。

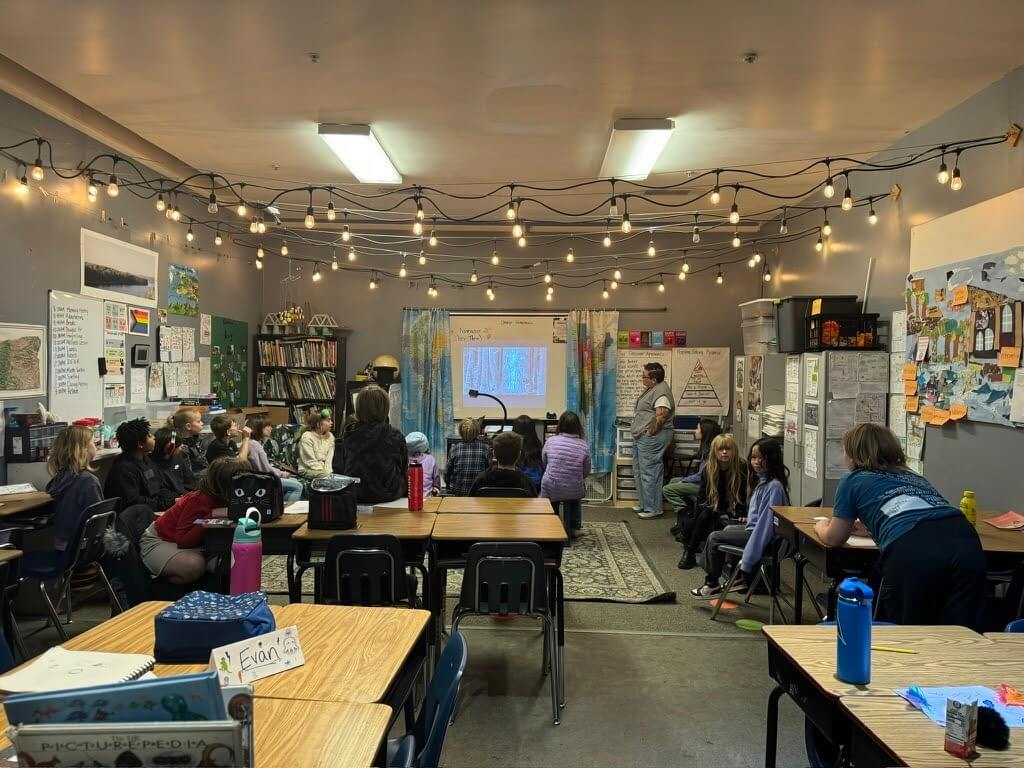

各クラスでは、1日の始まりと終わりに必ず全員が輪になって座る時間を設けています。小さな子どもたちはカーペットスペースに、上の学年の生徒はベンチに座り、朝は挨拶や質問を交わし、「今日の質問は何?」といったテーマで対話が進みます。

コミュニティとして、また自分の居場所としてこの円は大きな意味を持つと考えています。学びの場としても、子どもたちが自分の心地よい環境を選べるように工夫されています。

例えば、カーペットに直に座って課題に取り組む生徒もいれば、ベンチに座って本を読む生徒もいます。こうした環境の選択肢は集中力を高める効果があります。

また、学校生活の最初の6週間は特に重視しており、この期間を通して、生徒同士、生徒と先生の間に信頼関係を築いていきます。そして、先生とスムーズにコミュニケーションを取り、「誰かと話したい」「少し休みたい」「何か食べたい」など、必要なことを気軽に伝えられる環境が整っています。

——最初の6週間は特に力を入れているということでしょうか?

「First 6 weeks of school」と言って、新学期が始まってから最初の6週間は、新しい勉強を教えるのではなく、新しい環境の中で友達や先生との関係を築き、学校を自分の居場所にすることに専念する期間を設けています。この期間にはお互いに質問をしたり、対話を重ねたりして自己と他者の多様性を受け入れるためのアクティビティを行います。

また、フィールドワークに向けた準備もこの期間に行われます。整列の仕方、アクティブリスニング、そして自分の考えを相手に伝える方法などを学び、グループとして学校外での振る舞い方を身につけます。この取り組みに対し、学業の遅れを心配する声があるのも事実です。

しかし、この6週間を通じて生徒たちがクラス内で安心感を得られるようになることで、自己肯定感が高まり、学ぶ意欲や集中力が増します。その結果、この期間に生じた遅れはすぐに取り戻せるのです。

——訪問させていただき、取り組みの一つ一つに哲学が詰まっていて感銘を受けました。学校運営において課題に感じていることはありますか?

資金面の課題があります。児童・生徒数が少ないと、それに伴って収入も減るため、生徒が転校してしまうと運営が厳しくなります。また、コロナ禍以降、家族が集まったり、子どもたちが活動に参加したりすることが難しくなりました。特に小さな子どもたちへの影響は大きく、少しずつその影響が見えています。

今年は新しいスタッフも加わりましたが、プロジェクト型学習(PBL)に必要なティーチングスキルを習得するには時間がかかります。先生たちの中には、自分でカリキュラムを作る経験が少ない方もおり、その準備に多くの時間がかかるのも現状です。

しかし日本で課題になっている不登校のような問題はありません。子どもたちは学校に来ることを楽しみにしており、自分の興味や目標を自分で決めて学びを進めているため、学校生活に対してワクワクしています。

本校の生活指導方針には「修正の前につながりを(Connection before Correction)」というスローガンがあります。これは、フィールドワークを通した学びや健全な人間関係を築く上で重要な考え方です。まずは信頼関係を築き、その上で安心感を生み出すことが大前提です。そのため、最初の6週間を大切にし、コミュニティ内での良好な関係構築に力を注いでいます。

全てのスタッフが全ての子どもたちの名前を覚え、名前で呼ぶのもその一環です。「相手の話を聞こう」と思える環境を作ることが、健全な学びと関係性を築くための第一歩だと考えています。

〈取材・文・写真:先生の学校編集部〉