必要とされる声に応える公立学校「HOLLA School」の挑戦。私たちの使命は、黒人・褐色人種・先住民の若者の学問的物語を変えること

アメリカ・オレゴン州東ポートランドに、黒人、褐色人種、先住民の若者の学問的物語を変えようと立ち上がった公立チャータースクールがある。

あざやかな蝶をあしらったロゴが印象的な「HOLLA School」だ。2022年に設立した同スクールには、現在幼稚園生から小学4年生までの児童が約100名通っている。

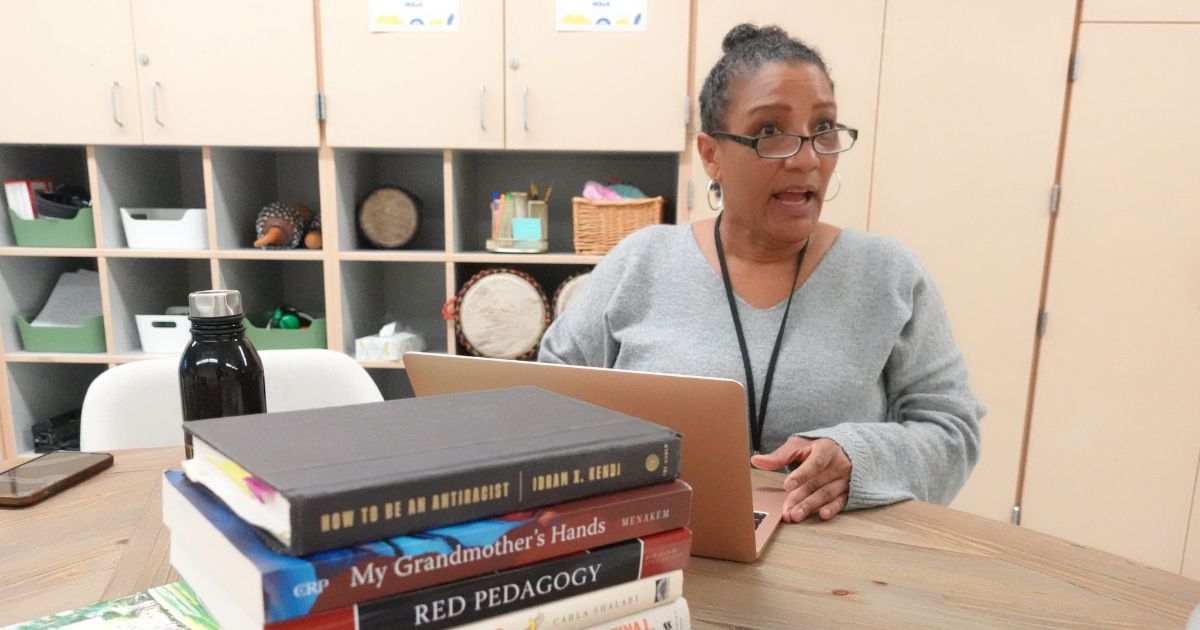

なぜBIPOC(有色人種)の文化に配慮した教育法、ポリシーに重点を置いたチャータースクールを作ろうと思ったのか、どのような実践をしているのか、校長のCHRISさんと、スクールデザイン&カルチャーディレクターのJUJUさんに話を聞いた。

HOLLA School校長

JUJU JONESさん |写真左

HOLLA School スクールデザイン&カルチャーディレクター

保護者の声を取り入れた学校づくり

——HOLLA Schoolを立ち上げることになった背景をまずは聞かせてください。

アメリカの教育現場では、学問的な成果が人種によって異なることが明らかになっています。黒人やヒスパニック系、アジア・太平洋諸島系アメリカ人、先住民の子どもたちは、「学校で十分に成果を上げられていない」と感じています。

現在の成功の測り方やテストの方法では、彼らの能力や可能性を正しく評価できていないのです。私は黒人として、また黒人の母親であり教育者として、この傾向が何十年も続いてきたのを見てきました。

しかし、私たちは全ての子どもたちは皆、とても賢いと信じています。ただ、その能力が現行のシステムでは適切に反映されていませんでした。そこで、「自分たちで学校を作ったらどうなるだろう?」と考え、実際に学校を始めることにしました。目指したのは、黒人、褐色人種、先住民の若者の学問的な物語を変えることです。

新しい学校では、どのように異なるアプローチが可能なのか、多様な文化にどう向き合えるかについてリサーチを重ねました。その過程で、黒人、ヒスパニック系、先住民の学者や家族、コミュニティメンバーたちの意見を取り入れ、「子どもたちが学校により積極的に関わり、自分たちに合った教育を受けられる環境を整えるためには何が必要か」を模索しました。

——リサーチを通して、どのような気づきを得ましたか?

アメリカの教育システムは、もともと白人の裕福な男性のために作られたものでした。当時、黒人には教育を受ける権利がなく、読み書きや学問を学ぶことすら許されていませんでした。そのため、学校と私たち黒人コミュニティの関係性は、大きく異なるものだったのです。現在は同じ学校に通っていますが、私たちには異なる歴史、文化、ニーズがあります。

しかし、教育システム自体はほとんど変わらず、今もなお私たちには適さない枠組みの中で運営されています。ここに大きな課題がありました。

私たちのリサーチは本を読むだけでなく、多くの人々と交流し、アンケート調査も実施しました。「子どもがこの学校に通うとしたら、何を最も重視しますか?」「学校にどんなことを求めますか?」といった質問を投げかけました。

——どのような回答がありましたか?

アンケートの結果、86%の人が子どもたちのしつけや行動管理に「リストラティブ・ジャスティス(回復的・修復的正義)」を取り入れてほしいと答えました。

また、94%の人が「非白人の教育者がもっと必要」であり、「自身の文化や言語に精通した教育者が必要」と回答しました。さらに、98%の人が「黒人、褐色人種、先住民文化に対応したカリキュラム」を求め、「白人著者の本だけでなく、自分たちの文化に即した教材が必要」と答えました。

文化的な違いについても指摘がありました。白人文化は個人主義的で、「自分一人でものごとを成し遂げる」という価値観に重きを置いています。一方で、私たちの文化はコミュニティを大切にし、「お互いに助け合うこと」を重視しています。教育にもこの価値観の違いが反映されるべきだと考えました。

また、97%の人が「メンターシップ制度」や「支援サービスへのアクセス」を望んでいます。これは単なる精神的な支援にとどまらず、例えば、住む場所を失ったときの支援、家計が苦しいときの相談、離婚時の法律相談など実生活に直結する支援を求めていました。

つまり、学校の中だけでなく、家庭生活を支えるための包括的なサポート体制が必要だという声が寄せられました。

——そのような声を反映して、学校づくりを進められたのでしょうか?

はい、具体的な取り組みをいくつか紹介します。

まず、保護者向けにファイナンシャルリテラシーのクラスを開設しています。このクラスでは、貯金の方法、借金の解消方法、住宅購入の仕組みなど、経済的な知識を教えています。

また、栄養に関する教育も行っています。私たちの地域では、子どもたちがチップスや炭酸飲料だけで登校することがあり、それが心身の栄養不足につながっています。

そのため、学校のフードサービスを改善し、現在は黒人経営の食品会社が、地元の黒人農家から仕入れた食材を使って子どもたちに食事を提供しています。この取り組みにより、栄養不足が原因で集中力を欠いたり、授業中に教室を出てしまう子どもたちの問題も大きく改善され、地域経済にも貢献できました。

私たちが大切にしているのは、単に科目を教えることではなく、「ホールチャイルド・アプローチ(子どもの全体的な成長を支える教育)」であり、子どもたちには、算数や読み書きだけでなく、基本的なニーズを満たし、家族が果たす役割を学ぶ機会を提供しています。

必要とされる声に応えるという学校理念

——スクール名である「HOLLA」やロゴにあしらわれている「蝶」にはどのような意味があるのでしょうか?

この学校の創設者であるEric Knoxさんは、ヒップホップ文化に大きな影響を受けています。学校を作る際に「HOLLA」という名前を選んだのは、この言葉が「呼びかける」「声を上げる」という意味を持つからです。

特に、ヒップホップアーティストTupac Amaru Shakurの楽曲「Holler If Ya Hear Me」が、この名前のインスピレーションとなりました。この曲の「もし私の声が聞こえるなら、声を上げろ」というメッセージが、困難を抱える人々の声に応える学校の理念を象徴していると感じています。

またロゴの「蝶」は、ヒップホップアーティストKendrick Lamar Duckworthの影響を受けています。彼は楽曲「Mortal Man」の中で「蝶は才能、思慮深さ、そして芋虫が持つ美しさを象徴している」と語っています。

当校の児童たちは、自分たちを閉じ込めてきた標準化された社会や既存の制度、組織から解放され、自ら飛び立つ存在であると信じています。

——各クラスには、先生の他にメンターが1人ないし2人配置されているそうですね。

コミュニティへのアンケートで、「メンターシップが必要」という意見が多く寄せられました。一般的には学校外で行われることが多いメンターシップですが、創設者の考えでは「日常的に学校内で行う方が良い」という結論に至り、この仕組みを導入しました。

メンターシップで最も大切なのは、子どもたちとの関係を築くことです。関係性がしっかりしていれば、子どもたちが辛い状況にあるとき、先回りしてサポートができ、うれしい出来事があったときは一緒に喜ぶことができます。

各クラスには約20人の子どもたちに対して教員1名とメンター1〜2名が配置されています。メンターになるために特別な資格は必要ありません。また、私たちの教職員の多くは非白人です。これはオレゴン州では非常に珍しく、州全体の87%の教員が白人です。アメリカ全体でも同様に、約87%の教員が白人だというデータがあります。

——非白人の教員を採用するのは難しいのではないでしょうか?

リサーチによれば、子どもと同じ人種や文化、言語を共有する教員がいると、子どもたちの学力やパフォーマンスが向上することが明らかになっています。この点を重視し、私たちは具体的な行動を取っています。

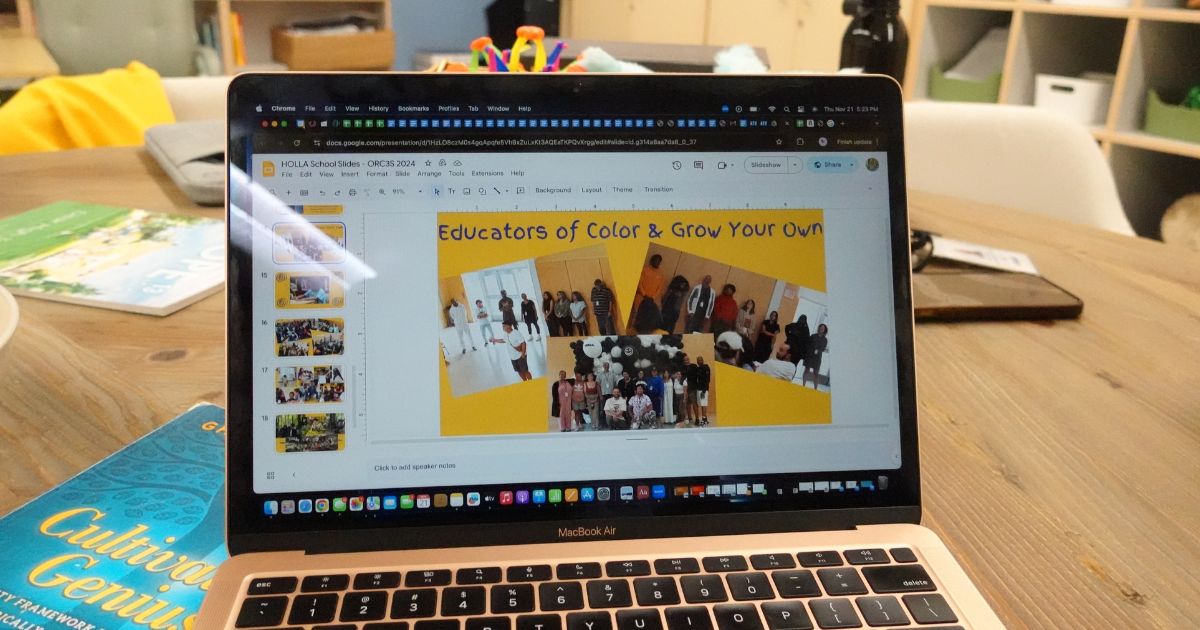

しかし、オレゴン州で非白人の教員を採用するのは非常に難しい課題です。そこで私たちは、教員免許をまだ持っていない人でも雇うことが可能なチャータースクールの仕組みを活用しています。

また、地元のパシフィック大学と提携し、「レジデンシーライセンスプログラム」を導入しました。このプログラムでは、学校で働きながら教員免許を取得できます。現在、パシフィック大学の教育学修士プログラムに在籍する大学院生5人と短大資格取得を目指す4人のスタッフが参加しています。短大プログラムを修了した後は、教育学士プログラムに進学し、約3〜4年後には教員免許を取得できる見込みです。

このプログラムを支えるため、私とChelsea Jones Westの2名が、パシフィック大学の教授陣と協力してこのレジデンシープログラムを開発しています。Chelseaは私たちの「教員育成プログラム」のディレクターであり、HOLLA Schoolで教員免許プログラムを進めるスタッフを指導しています。

さらに、私たちは「Grow Your Own」という助成金プログラムを活用しており、この9人の教員候補たちは、学費を負担することなく教員資格取得を目指すことができています。この取り組みは、私たちが非常に誇りに思うものです。

5つのフレームワーク

——HOLLA Schoolでは子どもたちにどのような資質を育もうとされているのでしょうか?

私たちは、Gholdy Muhammad博士が彼女の著書『Cultivating Genius: An Equity Framework for Culturally and Historically Responsive Literacy』で提唱する5つのフレームワークを取り入れています。

博士の研究では、黒人コミュニティがいかに才能豊かで能力があるかを明らかにしています。歴史的に、黒人の人々は読み書きを禁じられていましたが、それにも関わらず、数多くの発明や業績を成し遂げてきました。

例えば、信号機やポテトチップ、ピーナッツバターを発明したのも黒人の先祖たちです。彼らは、読み書きができなくても、自分たちに必要なものを発明し、生活を効率的にするための方法を考え出しました。また、物語りや音楽やダンス、ファッション、アート、文学など、従来の評価基準では測れないような素晴らしい文化を創り出してきたのです。

博士の教育フレームワークは、黒人や褐色人種、先住民族が直面してきた抑圧や文化の消失といった歴史的背景を踏まえた内容で、過去の経験から学び、未来に生かすことを目指し、「アイデンティティ(Identity)」「スキル(Skill)」「知性(Intellectual)」「批評性(Criticality)」「喜び(Joy)」の5つの要素で構成されています。

——具体的に教えてもらえますか?

まず1つ目の「アイデンティティ(Identity)」は、自分のアイデンティティを受け入れ、愛し、他者のアイデンティティについても学ぶことです。具体的には、自分の肌の色や顔立ちを愛することを学びます。

一般的に、肌の色が濃いほど社会的に受け入れられにくい傾向がありますが、私たちはその考えを乗り越える教育を行っています。自分の肌の色だけでなく、髪の質感も愛し、他者のアイデンティティも尊重することを教えています。このようにして、自分自身と他者を肯定する力を育んでいます。

そして2つ目の「スキル(Skill)」は読み書きや計算といった学術的なスキルだけでなく、社会的・情動的なスキルも含まれます。他者の気持ちを思いやる力や、自分自身の感情を理解する力など、日常生活や人間関係で必要なスキルを育むことも大切にしています。

3つ目の「知性(Intellectual)」は、自分の知識を広げ、世界を理解する力を育むことを意味します。特に低所得者層のコミュニティでは、社会や世界と触れ合う機会が非常に限られています。

例えば、休暇に出かける家庭が少なく、ポートランドのダウンタウンや海を訪れたことがない子どもたちも多いのです。そのため、私たちは子どもたちが地元のコミュニティや州、さらには国際的な経験や視野に触れる機会を提供しています。

また、さまざまな人々が学校を訪れ、彼らの人生やビジネス、経験について貴重な話を子どもたちに伝えています。

——最近はどのような活動をされたのでしょうか?

子どもたちと一緒に「スパに行った」と想定して、柔らかい音楽、薄暗い照明、ラベンダーの香り、瞑想、アファメーション、さらには目にきゅうりを乗せるなど、リラックスする体験を作り出しました。こうした新しい体験は、心の安らぎを育む一環です。

また「フルーツフライデー」では、金曜日にさまざまな種類の果物を集めて試食しています。リンゴやバナナ、オレンジに限らず、普段食べないザクロやスターフルーツといった果物を体験することで、味覚と視野を広げています。

今、小学2年生は、日本で言うパクチーやマイクログリーンを育てています。種を植え、その成長の変化を記録し、収穫したものを実際に食べることで、自然との関わり方を学んでいます。

3年生はオレゴン科学産業博物館へ遠足に行き、4年生はサケの産卵を観察し、その生態について学びました。こうした体験を通じて、子どもたちはより広い世界を知る機会を得ています。

——「批評性(Criticality)」「喜び(Joy)」についても、教えてもらえますか?

「批評性(Criticality)」は単なるクリティカルシンキング(批判的思考)に留まらず、抑圧、不公正、不平等について深く理解し、それに基づいた批判的精神を育むことを指します。子どもたちには、自分たちに何ができるのかを具体的に考える力を身につけてもらいます。

例えば、「奴隷制があった、それは大変なことだった」と学ぶだけで終わるのではなく、「では、あなたたちはどんな行動を起こせるのか」「抑圧された人々を支援し、変化をもたらすために何ができるのか」を問いを投げかけています。

最後の要素である「喜び(Joy)」は、学びから得られる喜びこそが最も重要な要素の一つです。歌ったり踊ったり、笑ったりする瞬間だけでなく、学びそのものから得られる幸せや達成感を重視しています。

学校に来ると、子どもたちは自然とうれしい気持ちになり、その喜びを体験します。私たちは、全ての中に喜びがあると信じています。

しかし、それは単に「虹や笑顔があふれる楽園」という意味ではありません。むしろ深刻な問題や困難に向き合い、それに対して自分たちが取れるアクションを見つけることが、深い意味での喜びにつながるのです。子どもたちは生まれつき楽しさや好奇心を持っています。しかし、学校というシステムに入った途端、その喜びや好奇心を失ってしまう子が多いのも事実です。私たちは、この現状を変えたいと考えています。

この学校では、子どもたちが楽しく学び続けられる環境を提供し、学びそのものへの喜びを取り戻すことを目指しています。その結果、子どもたちは学校だけでなく、人生を通じて学び続ける力を養うことができるのです。

——素晴らしいフレームワークだなと感じたのですが、それが達成されたかなど、評価(アセスメント)はどのように行っているのでしょうか?

正直なところ、こうした伝統的な教育現場ではあまり重視されない要素を評価するための基準や方法は、まだ発展途上の段階にあります。

読み書きや数学の分野ではパフォーマンスに基づいた評価ツールを使用しています。私たちは評価については、ものすごく慎重に考えています。これまで不公平な評価を受けてきた子どもたちが正しく評価されるように、彼らの本当のスキルを正確に把握するように心がけています。

学問的な成績だけでなく、コミュニケーション力や自信、社会的・感情的スキルといった学問以外のスキルも評価したいと考えています。そのため、パフォーマンスに基づいた「ポートフォリオ」を作成しています。

例えば、各学期末には、まず児童自身による自己評価から始めました。児童には4つの質問をします。

1. 何を学び、どんな点で賢くなったと感じますか?

2. 最も誇りに思うことは何ですか?

3. 今後さらに学びたいと思うことは何ですか?

4. ご家族に、HOLLA Schoolでの経験について何を伝えたいですか?

これらの質問は、私たち教員に対してのフィードバックでもあります。私たちの目標は「成長」を評価することです。特定の基準に達しているかどうかではなく、生徒一人ひとりがどれだけ成長したかを重視します。

たとえ基準に達していない子どもたちでも、スタート時点と比較して大きく伸びている場合、それを喜び、評価します。

——学校を立ち上げて2年が経ち、手応えを感じてることはありますか?

はい、丸2年が経過し、現在3年目に入りました。この間に感じているのは、子どもたちが「学校に愛されている」「安全な場所にいる」と感じ、喜びを持って学校生活を送っていることです。彼らは自分の人種や文化、歴史を学び、それを誇りに思っています。

また、この学校は児童だけでなく、その家族のためにも存在していることを実感しています。私たちは家族のニーズに応えるよう努め、どんな問題でもサポートしようとしています。

家族から感謝の言葉をいただくことも増えました。あるとき、ある親御さんから「子どもたちが学校に行きたがっていて、お休みの日は悲しんでいる」と聞きました。休み期間中に学校に行けないことを悲しんで泣く子どももいるほどです。

3年目に入り、学校としてのパターンが徐々に見えてきました。どのような家族や子どもたちがHOLLA Schoolに来てくれているのかを、私たち自身も学び始めています。

私たちは「温かい厳しさ」を持って接しており、心を込めた指導と共に、高い学業的・社会的期待を設定しています。このような特性を理解することで、学校としてどのような環境を整えるべきかも明確になってきました。私たちは、この学校の存在意義を確信し、今後もより良い学びの場を築いていきます。

〈取材・文・写真:先生の学校編集部〉