親でも先生でもない、「第三の大人」が寄り添う中高生の居場所。調布市青少年ステーションCAPS

東京都調布市の西調布駅から徒歩すぐの場所にある調布市青少年ステーション「CAPS(キャプス)」は、中学生・高校生世代を対象とした児童館だ。

一般的な児童館が乳幼児から小学生を主な対象とするのに対し、この施設は、子どもでも大人でもない、心身共に揺らぎやすい中高生に、「家」でも「学校」でもない安心安全に過ごせる第3の居場所を提供するため、2003年に開設された。

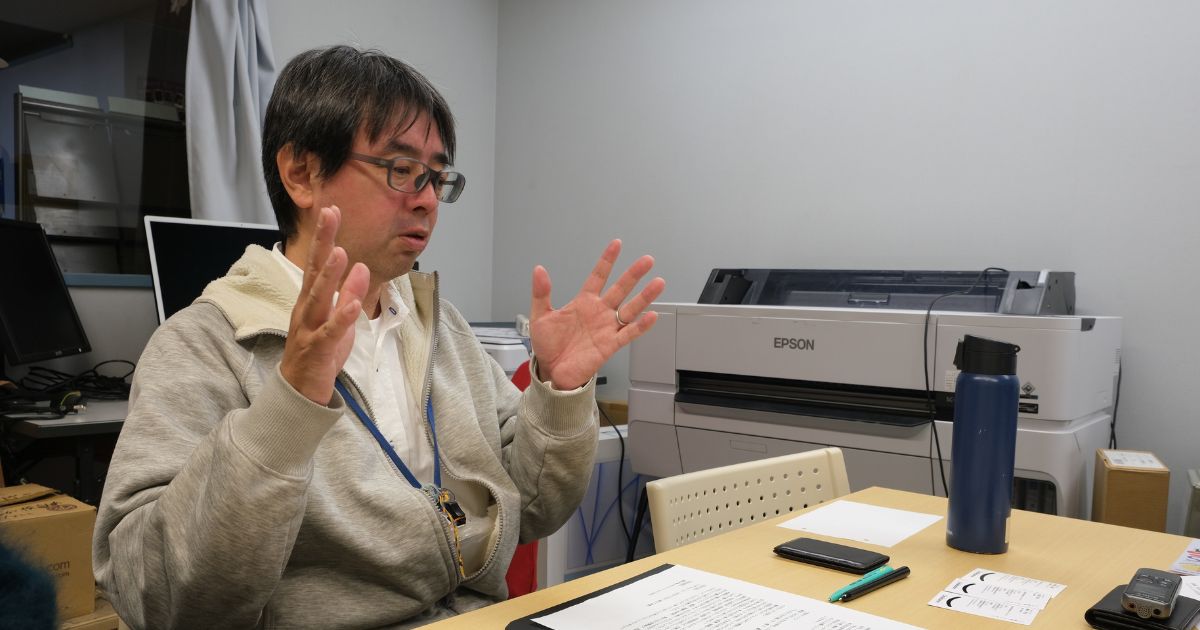

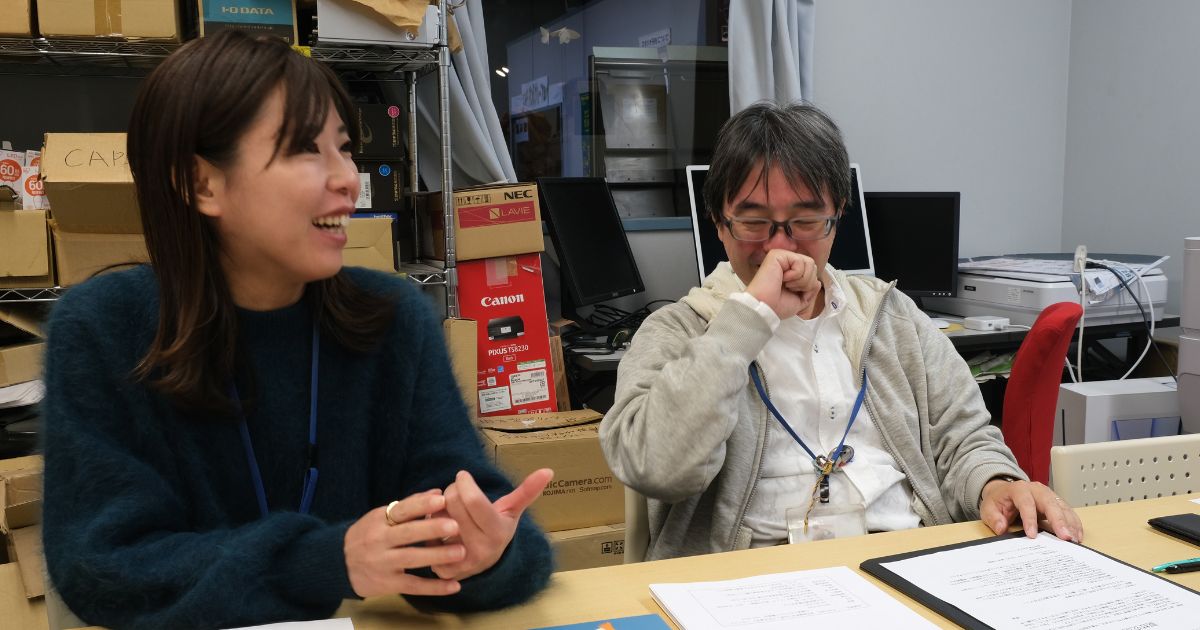

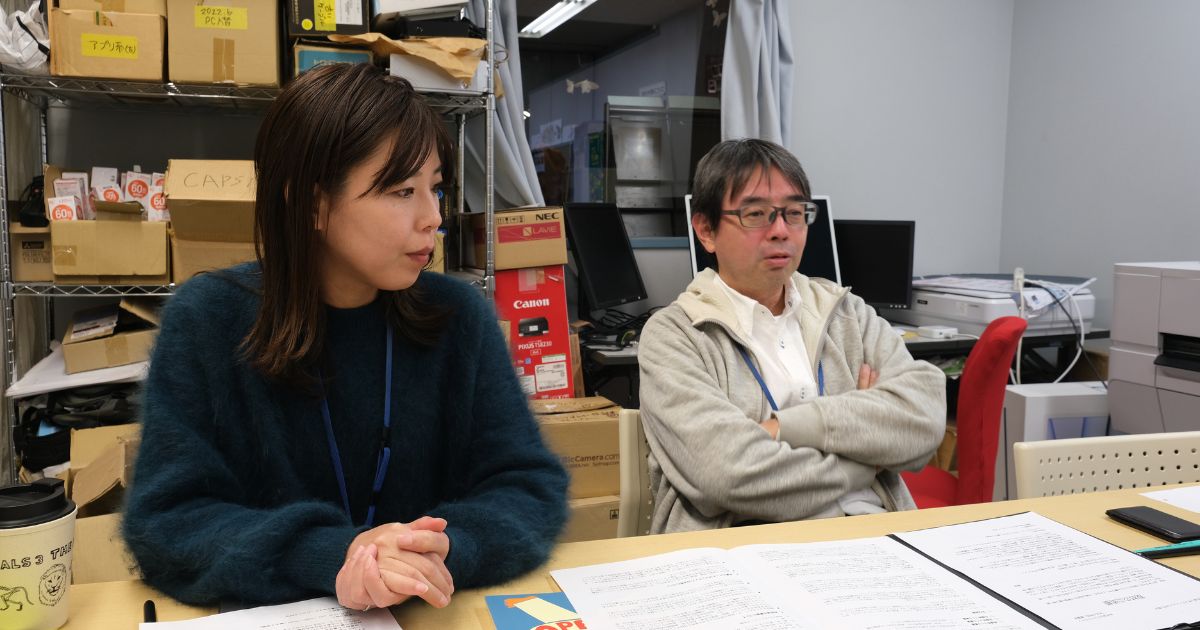

放課後になると多くの中高生が訪れるこの場所は、20年の歩みの中でどのように思春期の若者たちに寄り添ってきたのか。CAPS館長の吉田さんと副館長の柴山さんに話を聞いた。

大学卒業後、教育系ソフトウェア制作に携わり、子どもの誕生を機に児童や青少年に関わる仕事がしたいとNPOちょうふこどもネットに転職。幼少期からサブカルチャーやPCに親しむ。2024年4月より館長。

柴山 さやか(しばやま さやか)さん/CAPS副館長 |写真右

前職は民間企業社員。中高生時代はバスケットボールに明け暮れていて、今もスポーツ好き。NPO職員に転職後、社会福祉士の資格取得。最近は涙もろい性格で、中高生のチャレンジをいつもそっと見守っている。

CAPSってどんなところ?

CAPSは、中・高校生世代が「自分のままで」過ごし、「誰かと」出会い、その出会いをきっかけに新たなつながりを広げていける居場所です。

利用できるのは、調布市内の中学校や高校に在学中、または市内に在住・在勤している人。大人は原則、見学のみです。仲間と過ごす、ダンスや音楽の練習をする、勉強する、寝る、ボーッとするなど、利用方法は人それぞれ。そんなCAPSの館内をご紹介します!

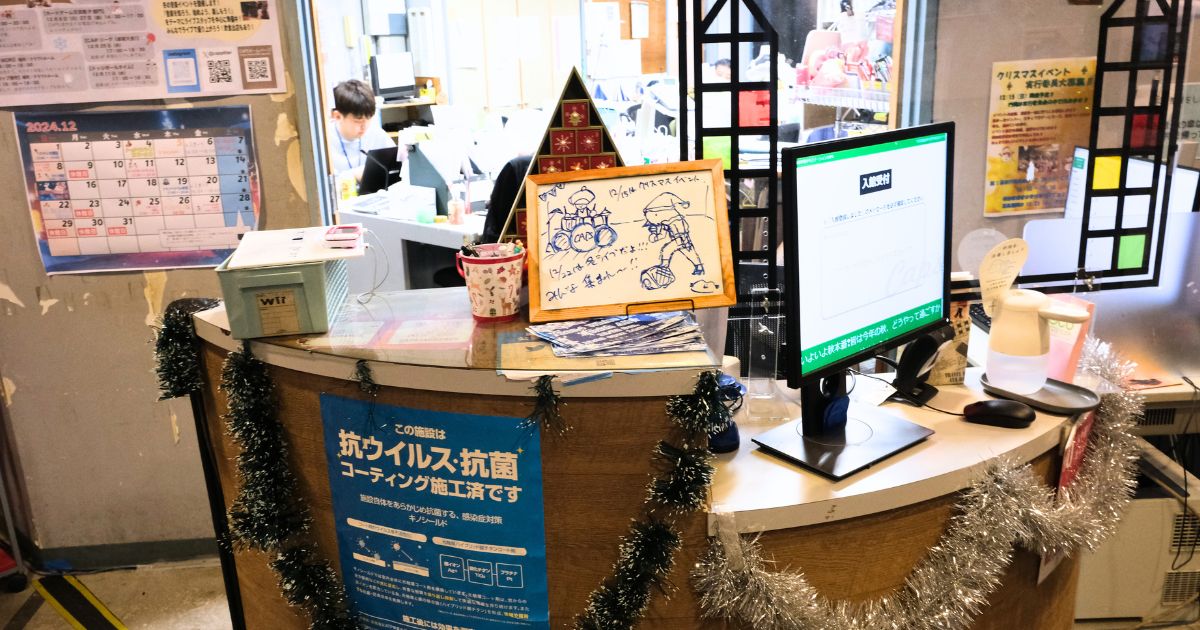

受付

利用者が最初に訪れる受付。スタッフは利用者への挨拶をとても大切にしていて、「よく来てくれたね」と気持ちを伝えるだけでなく、利用者の表情や様子から、何か問題を抱えていないか感じ取るようにしているのだとか。

ロビー

中高生の意見を取り入れて、リラックスできるようにデザインされたロビー。天井はコンクリートむき出しでスタイリッシュな雰囲気。漫画コーナーやゲーム機の貸し出しもある。施設内での飲食もOK。

ダンススタジオ

鏡張りのダンススタジオ。以前はストリートダンサーが多く利用していたが、最近は、学校のダンス部やダンススクールに通うグループ・個人が大会に向けた練習に利用するケースが増えている。

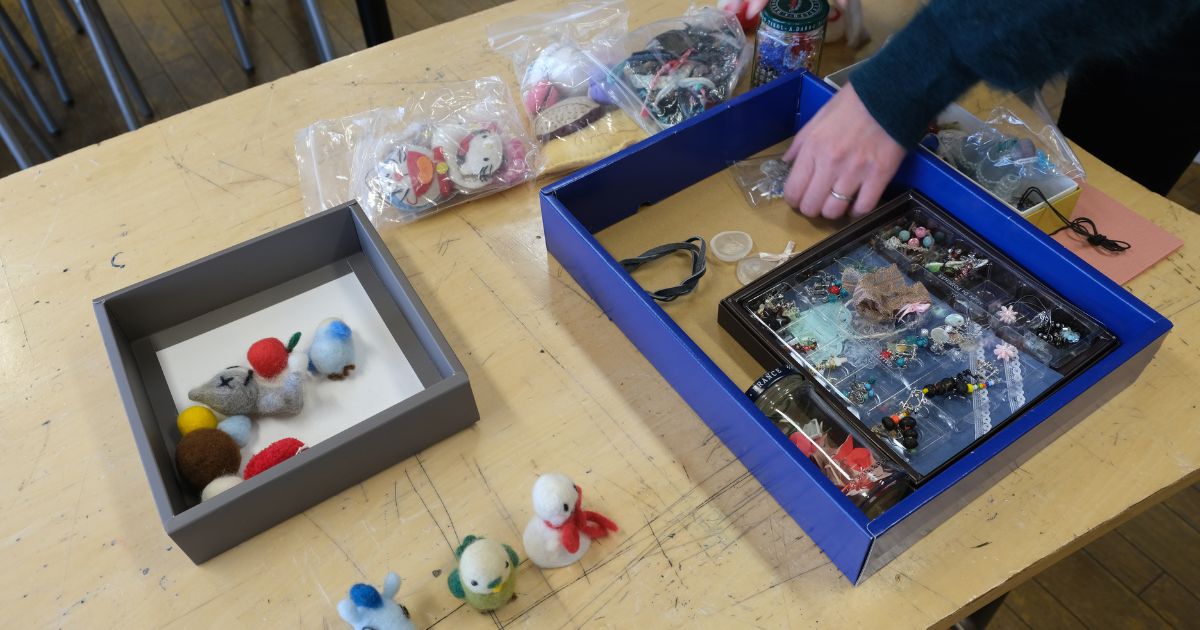

クラフトルーム

ものづくりの道具や材料がそろうクラフトルーム。地域の方から寄付されたはぎれや、UVレジンなどの材料もあり、絵を描いたり、工作や手芸をしたり、母の日のプレゼントや部活で使う衣装作りなど、クリエイティブの場所として利用されている。

学習ルーム

他の部屋に比べて静かで落ち着いた雰囲気の学習ルーム。他の人に迷惑をかけない限り、用途は自由。テスト前には多くの中高生がここで勉強している。卒業生が教材を寄付してくれることも。

音楽スタジオ

アンプ類、ドラムセット、マイク、ミキサーを備えた音楽スタジオが2つ。バンド活動や個人練習の場所として活用されている。CAPSでは年に3回程度、音楽イベントを開催しており、イベントをきっかけに学年や学校の枠を超えたバンドが生まれることも。

観戦エリア・スポーツエリア

室内の観戦エリアでは卓球・ダーツ・サンドバッグが、屋外のスポーツエリアではバスケやサッカー、バドミントンなどいろいろなスポーツが楽しめる。北側には飛行場や高速道路があり、周囲の騒音が遊び声をかき消してくれるため、近隣への騒音問題がほとんどないそう。眺めも良く、調布花火大会も楽しめる。

コンビニやゲームセンターで過ごす中高生に「居場所」を

ーー調布市青少年ステーションCAPSは、全国的にも珍しい中・高校生世代に特化した児童館とのことですが、この施設が誕生するまでの経緯を教えていただけますか?

CAPSが開設された当時、一般的な児童館も中高生に開放されていたものの、ほとんど利用されていませんでした。この地域の中高生の多くは、主にコンビニやゲームセンターで時間を過ごしていたのです。

そうした状況を受けて、当時の市の担当者が「中高生専用の施設を作ろう」と決断し、たまたま空いていたビルの3階と4階部分を活用する形で補正予算を組み、わずか1年で施設を完成させました。

そして、翌2003年4月にこの施設がオープンしました。開設当初は公設公営でしたが、今はNPO法人ちょうふこどもネットが運営を担っています。

ーー現在はどのような運営体制になっていますか?

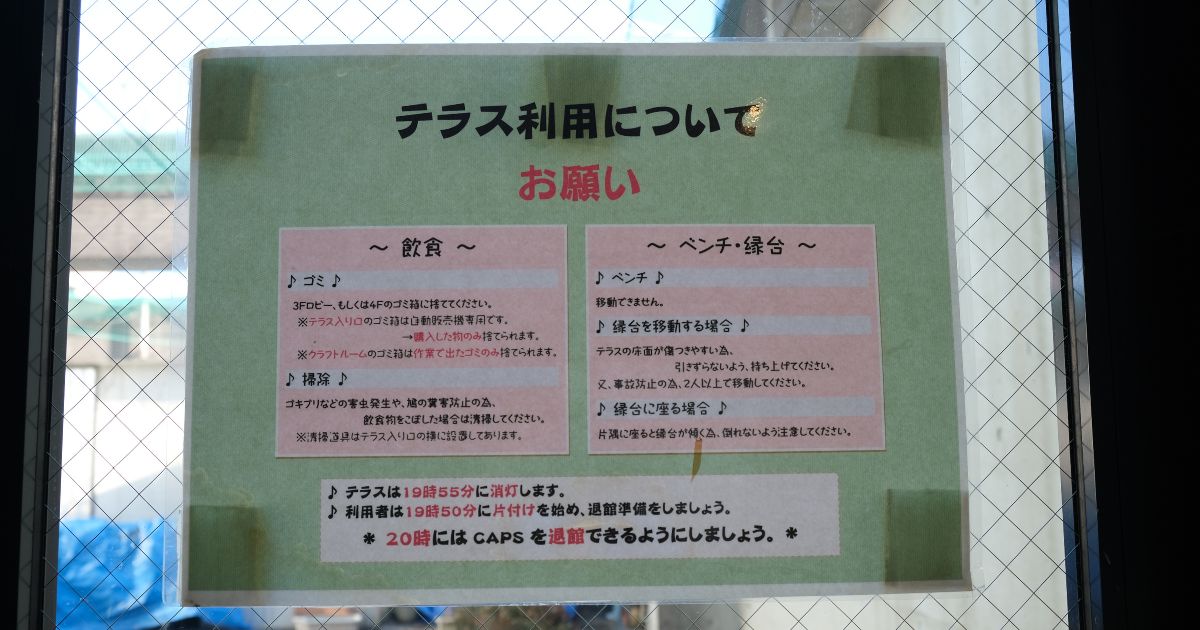

開館時間は10~20時で、閉館日は毎月第2・4月曜日と年末年始のみ。それ以外は、平日・土日・祝日も開館しています。1日の利用者数は少ないときで約30人、多いときには100人を超えることもあります。特に近隣の中学校で部活動がない水曜日と土日には利用者が増える傾向にあります。

小学生も利用可能ですが、利用時間は17時まで。また、各種設備を使える利用カードは中高生のみに発行しています。これは、あくまでも中高生に特化した居場所として利用してもらうためです。

ーー設立から20年が経ちますが、この間に中高生たちの施設の利用の仕方や過ごし方にはどのような変化を感じていらっしゃいますか?

私が働き始めた2008年頃は、試験前や試験期間中など下校時間が早いときに多くの中高生が集まっていました。勉強は二の次で、「音楽やダンスで生きていきたい」と本気で考えるような子たちが多く、自己実現のための練習の場という印象が強かったですね。

でも、現在は試験前になると利用者が減る傾向があります。勉強が優先されるようになり、音楽やダンスを本格的に習う子たちは専門のスクールに通うようになりました。以前とは施設の利用の仕方が大きく変わったと感じます。

私は2014年に入社して10年ほど働いていますが、特にコロナ禍以降、困難な課題を抱えた利用者が増えた印象があります。学校や家庭に居場所を見つけられず、ここを「第3の居場所」として頼る子たちです。

以前から多様なニーズを持つ利用者が来ていましたが、コロナ禍以降はその傾向がさらに目立ち、深刻化していると感じます。

感情のコントロールがうまくできず、手が出てしまう子も少なくありません。ここ2年ほどは、子ども家庭支援センターと連携するケースも大幅に増えました。

ーーコロナ禍を経て、ますます難しくなったのでしょうか?

要因は一つに絞れず、複合的にいろいろなことが重なっているのだと思います。

コロナ禍では、小学校時代に対面のコミュニケーションを通じて「けんかの仕方」や「言葉の加減」を学ぶ機会が極端に減ったことも一因でしょう。

その影響で、中学生になってから、ここでその練習をしているように見える場面もあります。全体的に、子どもたちが以前より幼く見えると感じることが増えました。これは他の児童館でも共通した傾向ではないでしょうか。

地域のつながりの中で、遊び場でありSOSを出せる場所でありたい

ーーCAPSでは、利用者に守ってもらいたい3つのルールを掲げているそうですね。それを決めた背景や、大切にしていることを教えていただけますか?

CAPSにおける3つのルールは、「挨拶する」「人に迷惑をかけない」「法律は守ろう」です。この3つさえ守れば、この場所を自由に使っていいよ、と伝えています。ただ、大抵の問題は「迷惑をかけない」に引っかかるんですよね(笑)。

以前は、ちゃんと注意すれば子どもたちも納得してやめてくれることが多かったのですが、最近はなかなか響かないこともあり、難しさを感じます。ですので、利用者についての情報共有にはかなりの時間を割いていますね。ここで働くスタッフは早番と遅番の二当番制なのですが、昼11時30分からの朝礼で、しっかりと情報共有と引継ぎを行うようにしています。

子どもたちと関わる中で、一番大切だと感じているのは「距離感」です。例えば、特定のスタッフがずっと話を聞いていると、逆に依存を生んでしまうこともあります。そのため、適度に他のスタッフと交代しながら接するように心がけています。

ただ、こうした距離感は言葉で明確に説明しづらい部分もあり、スタッフ一人ひとりの素養に頼る部分が大きいですね。

ーーひと筋縄ではいかないこともありそうですね。

私も現場では、試行錯誤を繰り返しながら子どもたちと関わっています。週に1回、臨床心理士の資格を持つ相談員が来てくれるので、私たちが感じたことや困ったことを相談することができます。

特に、心理的な面からの「見立て」をもとに、方向性や対応をどのように調整するかを話し合いながら決めていますが、それでもやはり試行錯誤の連続ですね。

ーーCAPSはこの地域でどのような役割を担っているとお考えでしょうか?

やはり、ここは中高生にとってのサードプレイスでありたいと思っています。大人も職場でもなく家でもない、自分だけの場所を持っていますよね。

それと同じように、どの世代にもそうした場所が必要だと思うんです。CAPSが中高生にとって、そんな場所であれたらうれしいです。そして、「君たちをサポートする大人がいる場所なんだ」ということを、これからも伝え続けていきたいですね。

この地域は少し特殊で、近くに児童養護施設やシェルターが複数あります。その影響もあって、地域全体で子どもたちを支える風土が根付いているんです。例えば、小学生の頃から子ども食堂などを利用していた子が中学生になると、自然にこちらに来ることも少なくありません。だからこそ、地域全体で子どもたちの情報を共有しながら、支え合っていくことが大切だと感じます。

ーー地域全体で支えるという風土が根付いているというのは心強いですね。柴山さんはいかがですか?

中高生世代にとって、遊びはとても大切だと思うんです。遊び場を提供することは、この施設の基本的な役割ですが、それだけではありません。

ここなら「話せる」「自分を出せる」「助けを求められる」、そういうSOSを出せる場所でもありたいと考えています。

また、地域からもSOS窓口としての役割を期待されていると感じます。私たち自身が家庭に介入して専門的な支援を行うことはできませんが、医療や福祉、学校と連携しながらサポートしています。

地域の人々とのつながりも非常に重要です。例えば、お祭りや七夕イベント、餅つきなどを通じて、子どもたちに地域の人たちと交流し、その楽しさを感じられる機会を作れたらうれしいですね。

安心して失敗すればいい。地域と共に、関わり続ける

ーー中高生たちが自分らしくいられるような場所にするために、特に心がけていることを教えてください。

私たちが目指す究極の目的は、「自立」なのかなと思っています。自分一人でもなんとか生きていける力を、ここにいる間に身につけてもらいたい。それが、私の中で一貫したテーマです。

ここはまだ社会の場ではないので、いくらでも失敗していい場所なんです。たくさん失敗を積み重ねることが、自立につながると信じています。

失敗を恐れて挑戦しない子が増えている印象もありますが、ここは失敗したからといって非難されることはありませんし、命を取られるようなこともありません。私たちは覚悟を持って、子どもたちと長く関わり続けるつもりなので、どうか安心してほしいですね。

中高生が自分らしくいられるために、まず一旦ありのままを受け止めることを大切にしています。イベントの企画や遊びの内容でも、子どもたちから出たアイデアをすぐに「無理だよ」と言わない。

その上で、実現が難しい場合は理由をきちんと説明して納得してもらいます。例えば、イベントで食べ物を提供したいという提案があったときに、衛生面で難しい理由を丁寧に伝えるなど、子どもたちとの対話を大事にしています。

また、注意せざるを得ない行動があったときは、その行動自体ではなく、「なぜそういう気持ちになったのか」を聞くようにしています。その子がどうしたいのか、何を感じているのかを丁寧に問い掛けることで、自分で考え、決断する力を引き出したいと思っています。私もついお節介になりがちですが、できるだけ本人の意志を尊重することを心掛けています。

ーーお二人のようなスタッフに寄り添ってもらえた中高生には、さまざまな変化があることと思います。これまで出会った中高生で印象的だったエピソードを教えてください。

今のCAPSスタッフの中に、中学1年生からここの利用者だったスタッフがいます。彼は病気が原因であまり学校に行けず、いわゆる不登校状態でしたが、それでもCAPSは利用し続けていました。最初は挨拶もできないほど内気な子でしたが、私たちが繰り返しイベントに誘っているうちに、だんだん手伝ってくれるようになり、やがて企画にも関わるようになりました。

その後、他の市民団体のイベントに参加したり、東北復興支援にも携わったりして、今ではスタッフとして立派に働いてくれています。元利用者がスタッフになってくれるのは、私たちにとっても大きな励みになりますね。

私自身もそうですが、「ここに自分の役割がある」と感じたときに、「自分の居場所だ」と思えるようになるのではないでしょうか。小さなチャレンジを積み重ね、小さな成功体験を繰り返す中で、自分の役割を見つけていったのだと思います。

また、別の元利用者のエピソードですが、中学1年生から来ていた子がいました。一人で黙々とスポーツをする子で、私も毎日「よっ」と声を掛けていましたが、挨拶は返ってこなくて。「私のこと見えてるかな?」と思うほどの塩対応で(笑)。

それでも声を掛け続けていたら、中学3年生になったある日、いつものように来館したと思ったら「しばちゃんさ〜」といきなり話しかけてきて。それからは堰を切ったように、好きな映画やアニメの話、お家の話などをたくさんしてくれるようになったんです。こんなことってあるんだなと驚きましたし、今でも忘れられないエピソードです。

ーーお二人が日々子どもたちと関わる中で、一番大切にしている思いはどんなことですか?

対応に苦慮することも多いですが、「関わり続けていけば必ず人は変わる」と信じています。それはCAPSに通っている間ではないかもしれません。でも、いつか必ず変わるときが来る、と。

どんな行動にも必ず何らかの原因があり、その原因が家庭内など私たちの手の届かないところにあることも多いです。そうした場合、忸怩たる思いを抱くこともあります。

私たちの立ち位置は、子どもたちにとって親でも先生でも友達でもない、いわゆる「斜め上の関係」。いわば、近所のおじさんのような存在でしょうか。だからこそ、フラットに関わりながら、彼らの言動に対して必要なときにはきちんと向き合い、注意したり寄り添ったりしています。

最近特に感じるのは、家で少し寂しい思いをしているのではないかと思える子がすごく多いということです。

私たちは保護者の代わりになってその空白を埋めることはできませんが、児童館職員として「あなたを気にかけている大人がいるよ」「あなたは大事な存在なんだよ」ということだけは、これからも伝え続けていきたいと考えています。

ここでは何かを手伝ったり、積極的に活動したりする必要はありません。ただ、「自分がここに居てもいい場所だ」と感じてもらえること。それだけで十分だと思っています。

〈取材・写真・文:先生の学校編集部〉