7軒続きの長屋で「なんかしたい」。子どもも大人も安心して「幸せだなあ」と感じられる塾・学童・食堂・秘密基地って、どんな場所?

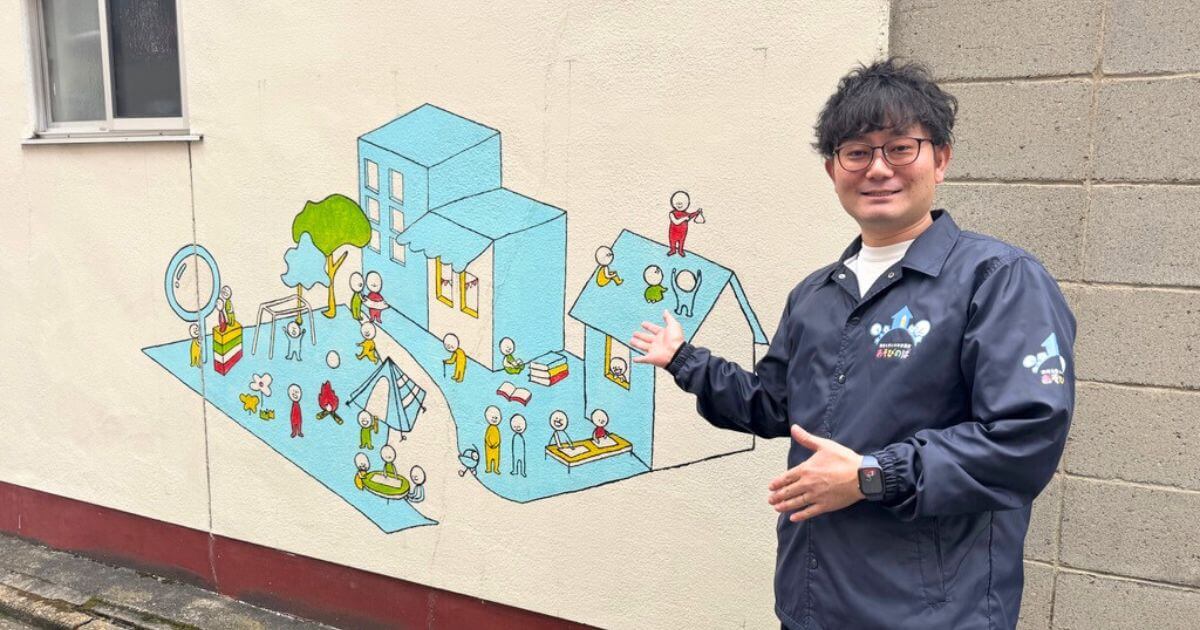

京都市・西院で、7軒続きの長屋をリノベーションし、学習塾・学童保育を運営する「合同会社なんかしたい」。

小中高校生の学びの場を軸としながら、塾の講師をする大学生、親御さんからさらに年上世代の地域の方まで、幅広い世代がつながる場として機能を広げている。

2024年8月には食堂もオープンさせ、ますます多くの世代が混ざり合いながら生きる場をデザインする「なんかしたい」の取り組みについて、代表の清水大樹さんにお話を聞いた。

大学在学中に大学生同士が学び合う場づくりと小中学生向けの学習塾を京都・西院の長屋で始める。塾で出会う人や地域の人の声を聞き、隣接する長屋が空くたびに場を広げ、現在は7軒続きの長屋で、学童保育、食堂、秘密基地など、多世代が立ち寄れる場を運営している。

夢がなくても、「なんかしたい」さえあればいい

——2025年1月現在、京都市・西院で、7軒続きの長屋をリノベーションし、学習塾・学童保育を運営していらっしゃいますが、そもそもこの事業はどのように生まれたのでしょうか?

きっかけは14年前、僕が大学生だった頃に遡ります。京都にはたくさんの大学生がいる中で、充実している人とそうでない人がいる。その違いは何だろうと考えた結果、「ご縁」があるかどうかが大きいと気づきました。そこで、大学生同士がつながり、多様な価値観を学べる場を作り始めました。

当初は、運営費を自分で負担しながら活動を続けていましたが、生活を維持する必要もありました。そのため、学習塾「個別指導塾 まなびのさき」と大学生の学び合いの場を同じ場所で運営する形に切り替えました。

やがて、親御さんや地域の方々から「小学校低学年の子どもが安心して過ごせる場所が足りない」という相談が増え、6年前に学童保育「あそびのば」を始めることに。それ以降、大学生向けの活動は規模を縮小し、現在は塾と学童保育の運営に力を注いでいます。

——多様な機能を持つ場を、どのように作り上げてこられたのでしょうか?

ここで出会った人たちの相談を聞いていく中で、一つずつ形になっていきました。

例えば、学童保育では「低学年の子どもたちが放課後に安心して楽しく過ごせる場所がほしい」という声がきっかけでした。長い時間を過ごす中でお腹が空くのも当然ですが、家庭環境によっては家で十分な食事がとれない子どももいます。そこで、親が安心して子どもに食べさせたいと思える、栄養たっぷりの食事を手頃な価格で提供する「まなあそ食堂」を始めました。

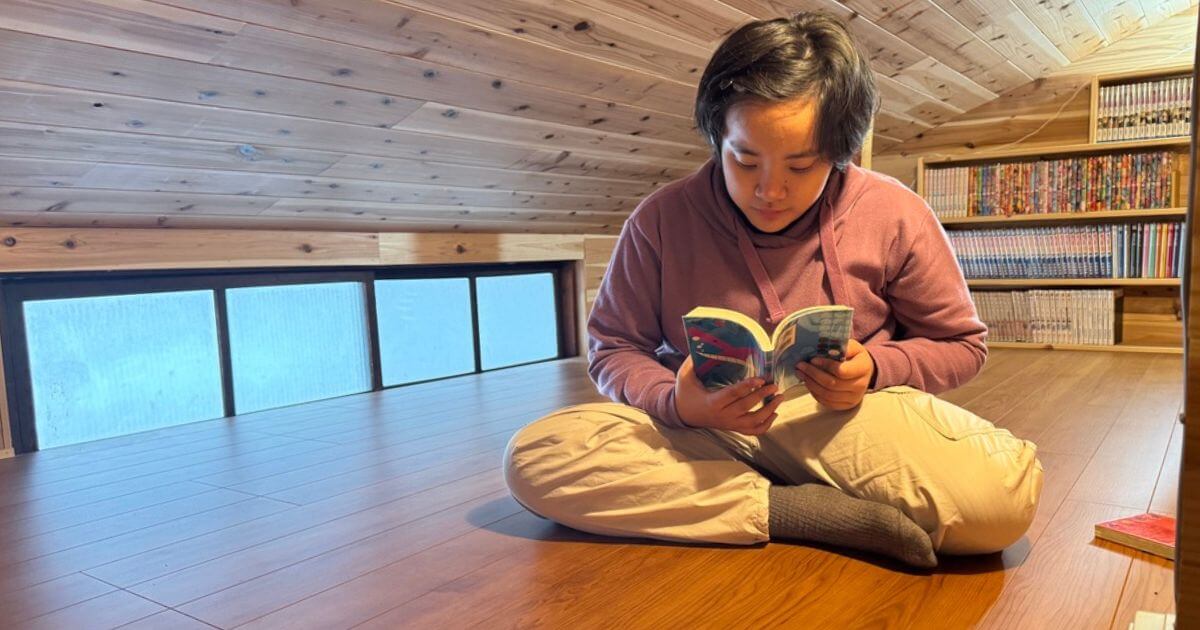

さらに、子どもや大学生と話す中で「安心してゆっくりと、思い思いに過ごせる場所」の必要性を感じて作ったのが、秘密基地のような居場所「agora」です。

親も本当は怒りたくないけれど、家で子どもがダラダラしている姿を見るとイライラしてしまうこともありますよね。この場所は、子どもと親がほどよい距離感を保ちながらリラックスできる空間として活用されています。

学ぶこと、遊ぶこと、食べること、休むこと。

この4つを安心して楽しめる場所を、7軒の長屋を使わせてもらって、作ってきました。

——「なんかしたい」という社名や、「あなたとセカイをチカクする」という会社のミッションもユニークですね。

この場所を始めて以来、中学生から大学生まで1,000人以上の若者から「やりたいことがない」「夢がない」「どうしたらいいか分からない」という相談を受けてきました。「やりたいことがないからお先真っ暗」「夢がないから死にたい」と話す人もいますが、僕自身は少し違和感があります。

夢ややりたいことがなくても、楽しく生きることはできるし、「なんかしたい」くらいの気持ちで十分だと思うんです。そんな思いを込めて、「なんかしたい」という社名にしました。また、単純に僕自身が「なんかしたい」と常に思っていることも理由の一つです。

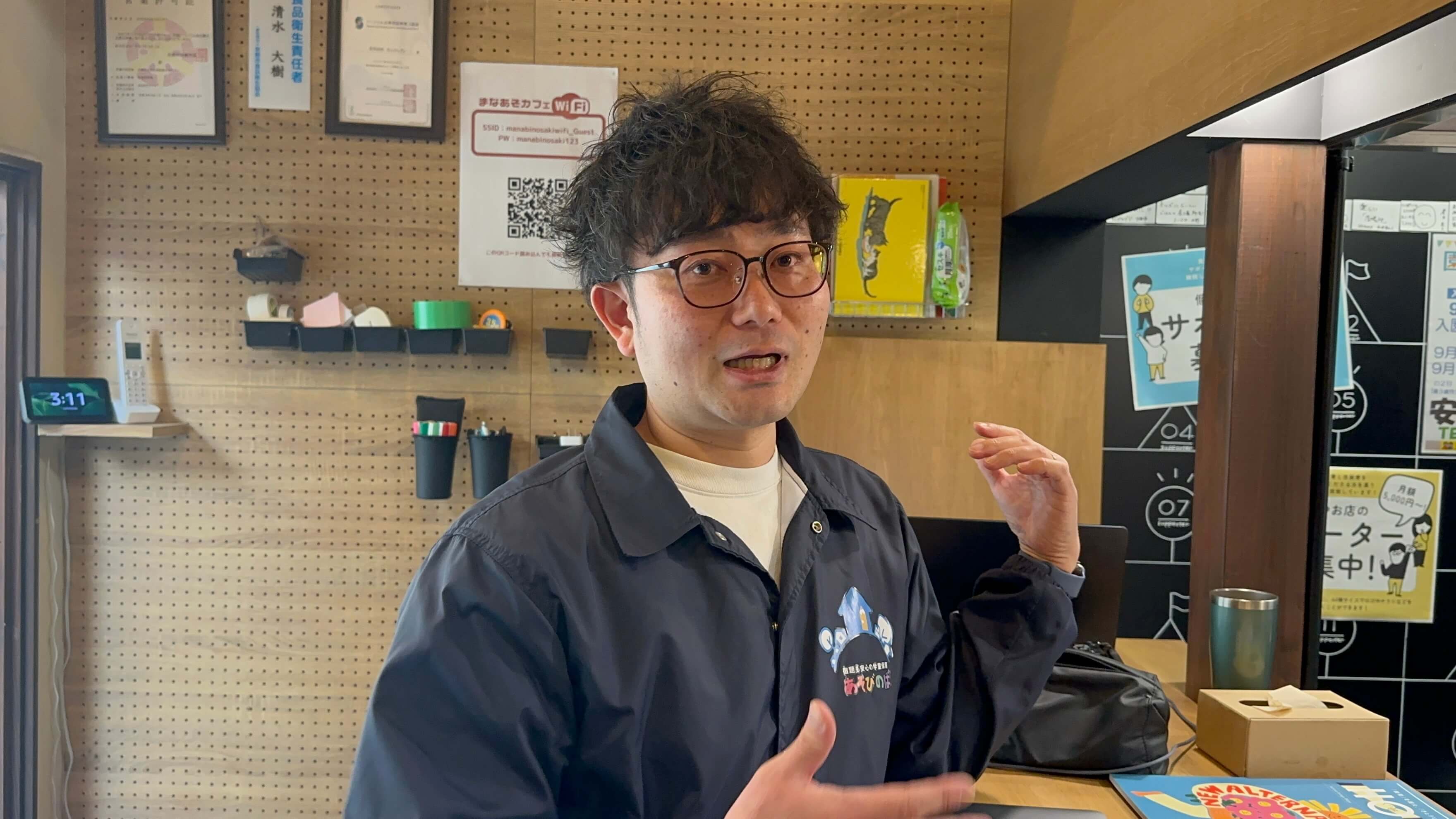

会社のミッションである「チカクする」には、「知覚する」と「近くする」という二つの意味を込めています。この取り組みを通じて、僕がずっと考えているのは、「どうすれば自分の人生が幸せだと感じられる人が増えるか」ということです。

幸せの反対には「孤独」や「孤立」があると考えています。特に、もうダメだと思うときに相談できる相手が一人も思い浮かばない状態、それが「孤独」だと思います。

孤独を防ぐためには、人と社会のつながりを「近く」し、関係性を築くことが必要です。そのために、自分が社会とつながっていると「知覚」できるような学びや体験、企画を提供していきたい。これらの言葉は、メンバーたちと一緒に生まれた大切な思いです。

知っていること、できること、体験、価値観の数を増やしたい

——小学生から高校生の子どもたちが同じ場にいることで、お互いにゆるやかにつながれる場づくりが素敵だと感じました。

この場づくりは、最初から意図していたわけではありませんでした。大学生と小・中学生が一緒に学ぶ場として始めた初期の頃、受験を終えた中学生が高校生になってもこの場所に通い続けたんです。

本来なら「受験が終わったからもう来られないよ」と言うところですが、「まだ来ててもいい?」という子どもたちの声を聞きながら関わりを続けていくうちに、自然と小1から高3までの全学年が過ごせる場所へと広がっていきました。大学生も、1〜4年生が関わってくれています。

異なる世代が同じ場所で過ごすことには、大きな意味があると感じています。上の世代は下の世代を見て背筋を伸ばしたり、責任感を持ったりする。一方で、下の世代は上の世代の姿を見て、少し先の未来をイメージすることができるからです。

——多世代が一緒に過ごす中での、子どもたちのエピソードを教えていただけますか?

例えば、小学1年生が新1年生の姿を見て急にしっかりすることがあります。また、年上の先輩たちの姿を見て、将来の自分をイメージするきっかけにもなります。

さらに、幼稚園の年長から13年間通い続けてくれた高3の子が、大学進学後に学童を手伝いに来てくれることもあります。生徒だった子が塾や学童の先生になったり、塾の先生だった人が社会人になり寄付サポーターや社員として戻ってきてくれたりするのも、この場所のおもしろさです。

「長く通う人や戻ってくる人がいるということは、それだけ素敵な場所だということ。だから私も安心して子どもを通わせられます」と親御さんに言ってもらったこともあります。この場所では、さまざまな世代が共に過ごすことで、お互いに関わり合い、有機的なつながりが生まれています。

——「居場所」としての機能が強いように感じますが、それぞれの場所を運営する上で工夫している点はありますか?

「なんかしたい」では、塾・学童・食堂の事業活動を通して「知っていること」「できること」「体験の数」「価値観の数」、この4つが子どもたちに増えるように設計しています。それによって、工夫したりできることが増えて、自分で自分の人生を切り開いていってほしいと思っています。

「居場所になっている」と言ってもらえることが多いですがあくまでも結果的にであり、そう思ってもらえるのはありがたいです。

例えば学童では、自分で遊びを生み出せるようになるために、スタッフが提供する「 ASOBINOBA STUDY(あそびのばスタディ)」というワークショップを設けています。ここでスタッフがさまざまな遊びを伝えることで体験の数を増やして、それを種にして、自分と友達が楽しめるような企画を考えられるようになっていきます。

また塾では、「成績を上げたい」「進路について相談に乗ってほしい」「決めた進路を実現するサポートをしてほしい」という3つの願いをしっかり叶えることを目指しています。

成績が上がるということは「過去の自分ができなかったことができるようになる」ということ。勉強を頑張れば自信がつき、親御さんも安心し、社会とのつながりを見つける力も育まれ、楽しいことが増えるからこそ、成績を上げるサポートに力を入れているのです。

——いつ頃からそのように考えるようになったのでしょうか?

実はもともと「勉強はしなくてもいい」と思っていました。でも、塾を始めたことで、勉強が本当に苦手な子どもや、そのことで悩む親御さんと出会い、考えが変わったんです。

勉強ができずに苦しい思いをしている子に「勉強なんてしなくてもいいよ」と声を掛けても、学校に通う日常がある以上、それは現実的ではありません。日本では多様な道があるとはいえ、多くの子どもが義務教育を経て高校や大学に進む道を選びます。その子自身も「学校以外の道で生きていく自信がない」と話していました。

どうしたいのか尋ねると、その子は「点数を上げたい」と答えました。そこで一緒に勉強に取り組むと、結果が出始め、「やればできる」という自信がついていきました。すると、親御さんの表情も明るくなり、家庭内のコミュニケーションも良くなったんです。

勉強を頑張ることで得られる成果と変化を、目の当たりにした出来事でした。比較や競争の中での勉強ではなく、自身との向き合いや探究の中での勉強を大事にしたいと考えています。

子どもの安心感を育むカギは、親を孤立させないこと

——保護者の方にも丁寧に寄り添っていらっしゃるところが印象的です。

親御さんに寄り添う理由は、多くの方が子どもの勉強への関わり方に悩んでいるからです。

あるとき、勉強が苦手な子が塾でやる気を出し、「宿題も頑張る!」と笑顔で帰宅したのに、家で「ちゃんと塾で勉強してきたのか?今日やったことを見せてみろ」と責められてしまったことがありました。この一言で、せっかくのモチベーションが消えてしまいます。

親が怒ってしまうのは、どう接していいか分からないからです。でも、子育てについて一緒に考える人がいれば、親御さんは安心感を得られます。この安心感や心の余裕は子どもにも伝わり、その子の学びや成長に良い影響を与える。私たちが親子の関係性の中で「クッション」の役割を果たすことが、子どものより良い学びにつながると信じています。

——これまで、具体的にどのようなアドバイスをされてきたのでしょうか?

成績が伸び悩む子は、間違った答えがあったときに「なぜ間違えたのか」を分析するのではなく「どうやって間違えたことを親に隠そうか」と考える傾向にあります。「怒られる」という不安が生まれると、気持ちが勉強から離れてしまうのです。

そんなとき私たちは、まず子どもの努力に目を向けます。例えばテストに丸が一つでもあれば「ここができたね」とほめ、丸がなくても「ちゃんと書いたんだね」と行動を認めます。「まずほめる」という声かけを親御さんに具体的に伝えることを大切にしています。

その上で、私たちは子どもの「できるようになったこと」や「点数に現れない頑張り」を親御さんに伝えます。例えば、前回のテストが30点で、今回は35点だった場合。「お母さん、怒らずに聞いてください。本人に聞いたら、前回は自分の力で解けたのが3点分で、残りは当てずっぽうだったんです。

でも、今回は自分の力で25点分を解いたそうです。点数は5点しか上がっていないように見えますが、子どもにとっては大きな成長です」といった具体的な説明をします。点数だけでは見えない成長を細やかに伝えられることが、私たちの強みだと思っています。

——声かけの仕方が変わるから、家庭内のコミュニケーションも改善され、親子関係も良くなるということなのですね。

塾に通っていただいている分、点数を伸ばすのは僕たちの責任なので「もしお子さんの点数に言いたいことが生まれたら、塾に言ってください」と言っていて。声を掛けるとしたら「今回の点数は自分としてはどうだったの?」と本人の思いを聞いて、「次も応援してるよ」と言ってあげてくださいと、親御さんに伝えています。

「まなびのさき」に通うと、親子関係が良くなったとうれしいお声をいただきます。これはずっと目指していきたいことです。

——そのような声かけをされると、子どもたちも安心して学べるようになりそうですね。

子どもが学び育つために、一番大事なものは安心感だと思っています。何かを学ぶには集中力が大事で、その集中力は何から生まれるかといったら、その子の体力と親御さんから肯定されているという安心感なんです。

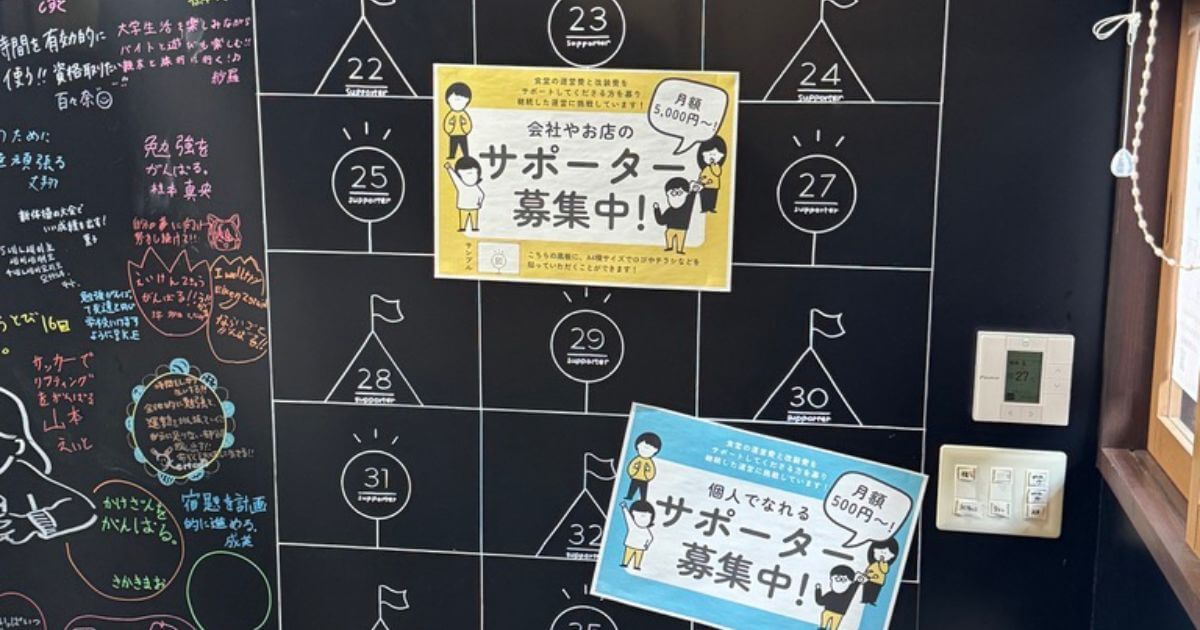

子どもが育つ、学ぶ場のデザインとしても、子どもの安心感をどう作るかが絶対で、そのためには親御さんを孤立させないことが大切。そこで月1回、塾・学童の生徒や親御さんと、勉強だけではない関わりの中で豊かな関係性が深まり広がるように「まなあそ縁日」という企画を開催しています。縁日では、夏祭りを開催し、子どもたちが企画・準備をした屋台を、7軒ある教室を活かして開催しています。

そして、どうしたらもっと親御さんとフラットに話す機会を作れるだろうかと考えて、「食事や仕事ができる場を持つのはどうか?」と思いついたことが、新しくできた「まなあそ食堂」につながっています。

——食堂は、親御さんが子どもたちと一緒に夜ご飯を食べに来るときもあれば、コワーキングスペースとして使われたり、時には相談ごとを話しに来ることもあるそうですね。

親御さんも、親としての顔だけでなく、働く人として、一人の人間としてなど、いろいろな顔を持っています。そのときどきで、話すことが違うんですよね。

特に食堂では、その人がその人として、「自分を主語にしていられる場にしたい」という気持ちがあります。この場所があることで、それぞれの人が自分の人生を豊かに生きていけたらいいなと思います。

——新しい場所ができたことで、ますますいろいろな方の居場所になっているということなのですね。

食堂ができたことで、地域の皆さんや社会福祉協議会の方がここを使ってくださったり、地元の飲食店とコラボするなど、できることが増えました。2025年の4月には、学童の拠点として新しい場所ができる予定なのですが、そうすることでさらに多くの地域のセクターと協力できることが増えていきます。

僕たちだけでなく、社会の中での有機的なつながりをどう作っていけるか、プライベートな部分とパブリックな部分のバランスを取りながら、公園と公民館が混ぜこぜになったような場所を作っていけたらいいなと思います。

幼稚園から高校生までずっと通っている子どもたちからのコメント

——「あそびのば」「まなびのさき」に小さい頃から通ってきて感じていること。「あそびのば」「まなびのさき」ってあなたにとってどんな場所ですか?

堀部 涼太 さん|大学4年生

小5から小中高と「まなびのさき」に通い、大学4年生の今も講師・スタッフとして働いてくれています。

小学5年生から塾生として、大学生になってからは講師やスタッフとして関わり、今年で13年目を迎えました!僕が常に言い続けているのは、ここが「あたたかい」場所であるということです。

塾生の頃に多くの大学生と関わることで得た多様な価値観や将来観は、今の自分を形成する大きな要素の一つだと感じています。

一つの教室から始まり、現在では教室数や生徒数も増え、多くのつながりが生まれていますが、変わらず「あたたかく」あり続けていると実感しています。関わる全ての人と、この素敵な空間を作り上げている感じも大好きです!

亀井 咲幸 さん|小学6年生(写真右)

「あそびのば」一期生として小1から、「まなびのさき」には小5から現在まで通ってくれています。

私は「あそびのば」に約4年「まなびのさき」に約2年いますが、私が6年間通ってきて一番感じたことは、先生が子どもたちに協力してくれるということです。

誰かが何かしてしまったときに先生は、責めるでもなく、怒るわけでもなく、優しく注意して、「次はどうする?」「どうしたらこういうことがなくなるかな?」と生徒に考えさせる行動が「かっこいい!」と思って見てました。

あと、学童でのイベントも、子どもたちで考えた内容に皆で取り組むということもあったりして、皆がチャレンジできる所であることが、ここのいいところだと思っています!

〈取材:先生の学校/文:小川直美/写真:先生の学校編集部、ご本人提供〉