学校に”作業療法士”がやってきた!子どもの「できない」を支援し、「やりたい」を叶える学校作業療法室の取り組みとは?

岐阜県北部の飛騨市では、2024年より全ての小中学校に「学校作業療法室」が設置された。この取り組みは、市内の6つの小学校と3つの中学校に作業療法士が各校に月2回訪問し、授業や相談支援を行うというもの。

作業療法士は、子どもたちの日常生活における「できないこと」の原因を探り、解決方法や必要な支援を共に考える専門家である。学校に作業療法士が常駐することで、教育現場にどのような変化がもたらされたのか。

この取り組みを中心になって進める「NPO法人はびりす」の作業療法士・奥津光佳さんと、導入のキーマンである飛騨市市民福祉部総合福祉課の都竹信也さん、青木陽子さんに話を聞いた。

飛騨市市民福祉部次長兼総合福祉課長

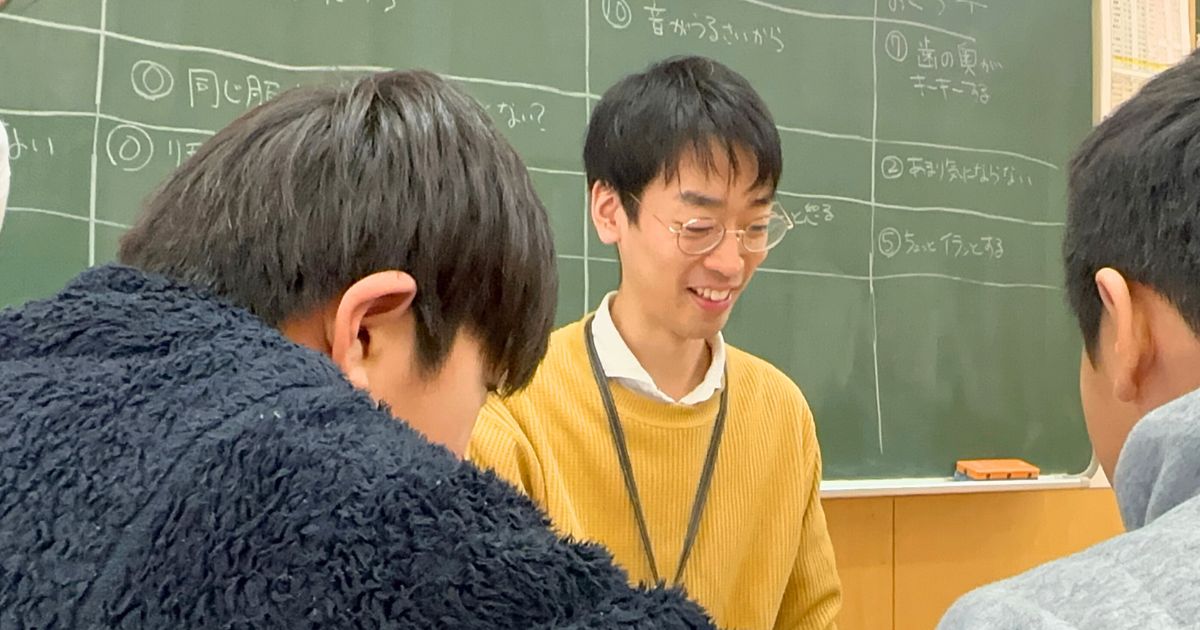

奥津 光佳(おくつ みつよし)さん【写真中央】

NPO法人はびりす/作業療法士

青木 陽子(あおき ようこ)さん【写真右】

飛騨市市民福祉部総合福祉課 地域生活安全支援センター「ふらっと」センター長

バイオ・サイコ・ソーシャルの観点から、子どもの「できない」を支援

——まずは、作業療法士とはどのような仕事なのか教えていただけますか?

作業療法士は、日常生活全般を支援する専門家です。

多くの人が「事故や病気で障害をおった人のリハビリをする専門家」と考えがちですが、大人や子どもに対象は限らず、食事、睡眠、遊びなど、日々の生活全体を対象に、その人が「やらなければならないこと」や「やりたいと思うこと」を実現できるよう、身体面(バイオ)・精神面(サイコ)・社会面(ソーシャル)の観点から総合的にアセスメントし、支援策を考えサポートをするのが、私たちの仕事です。

——現在、飛騨市内9つの小中学校に、月2回常駐されているそうですね。活動内容について教えてください。

個別相談・学級での授業・学校全体へのアプローチと、大きく分けて3つのことに取り組んでいます。

個別相談では「学級の中に集中できない子がいる」という相談が担任の先生などから上がれば、「その子が集中できない理由は何なのか?」「その子が集中できることはあるのか?」「どうすると集中できるのか?」といった観点から授業中の子どもの様子を観察し、「できない」の原因を探り、できるようになるための作戦を本人や先生、保護者の方と一緒に考えていきます。

授業では「漢字を覚える作戦を考える授業」「心と頭をリラックスさせる瞑想の授業」「勉強しやすい体を作る体づくりの授業」などといった授業を行ってきました。先日は、特別支援学級で、カードゲームを使ってお互いの価値観や考え方を知れるようなワークを取り入れた授業も行いました。

個別相談で届くような困りごとについて実際の教室を観察してみると、困っている子自身の運動機能(バイオ)や認知の特性(サイコ)だけが原因なのではなく、実は他の子どもたちとの関係性や環境(ソーシャル)が大きく影響していることが多いです。

これらの観点を総合的にアセスメントして困っている子の「不」を解消する支援を行ったり、学級全体に対して予防的なアプローチを提案したりすることで、子どもたちが生活しやすくなっていきます。

それだけでなく、先生方も授業をスムーズに進められるようになり、結果的に先生方の負担軽減にもつながっているようです。実際に授業で行った「勉強しやすい体を作る体づくりの運動」を、先生が毎朝5分間取り入れたことで、姿勢が整い、集中力が高まるといった効果が現れたと聞いています。

——学校全体にはどのようなアプローチをされているのですか?

私たちは2022年から飛騨市の学校現場に関わり始めたのですが、当時のある学校の校長先生から「子どもたちが主体的に考えたり、行動したりすることが、なかなか難しい」という課題があると相談を受けました。

その際に「作戦マン」という愉快なキャラクターを作り、作業療法の分野で用いられるコーチング的な手法「CO-OP(コー・アップ)」を、学校全体に広めることを提案しました。

CO-OPとは、「Cognitive Orientation to daily Occupational Performance(認知指向型作業遂行アプローチ)」という、カナダの作業療法士が作った理論のこと。特に子ども向けに開発されたもので、作業療法士が子どもたちと一緒に目標を立て、その目標を達成するための作戦を練るというものです。

飛騨市では「作戦を立てる」ことを全校に広めるために、私が「作戦マン」に変身し、学校の先生が扮するキャラクターの困りごとの相談にのるという寸劇を、全校放送でお届けしています。

困ったときの作戦の立て方を繰り返し伝えているうちに「作戦マン」が全校に浸透し、「作戦」という言葉を子どもも先生も使うようになってくれました。

生活場面に入り込み、文脈の中から必要な支援を届ける

——なぜ学校に作業療法士が入ることになったのでしょうか?

作業療法士というと、病院で働いている人のイメージが強いですが、もともとは生活のあらゆる場面で、その人らしい生活ができるよう支援する専門家。

年々学校から福祉側へ子どもの発達に関する相談が増えてきたわけですが、福祉側では作業療法士の職能や支援の視点の良さを知っていたため、作業療法士の専門的な助言を入れて対応していました。

ただ作業療法士なので福祉の事務所に来てもらって支援対応をするより、子どもたちの生活現場である学校に直接入って対応する方がその専門性が発揮できるため、「学校に入って直接対応したい」という作業療法士の声が強くなりました。

そんな声が強くなってから、実際に学校に入れるようになるまでには、組織を超えての調整があり大変な部分もありました。正式に学校に入れるようになったことで、作業療法士の職能が学校現場で十分に発揮できるようになったというわけです。

以前は、学校内での困りごとは基本的に学校で対応されていたため、発達支援センターにはほとんど相談が寄せられていなかったんです。

それが2021年度の組織改編で「発達支援センター」が「地域生活安心支援センター」へと変わったことで、これまでの「主に乳幼児期の発達障害等の子を支援する場所」というイメージから、「幅広く支援を受けられる場所」というイメージに変わったこともあり、学童期の子どもに関する相談が増えました。

——学校に常駐することに、どんな意味を感じていますか?

以前から私は、他のスタッフと共に「はびりす」の放課後等デイサービスで、主に障害がある子どもと、その保護者向けに通所型の支援を行っていました。通所ではさまざまなアプローチを試み、通所支援を通した子どもの成長が保育園や学校での生活につながることもあれば、上手くつながらないこともありました。

通所支援はあくまで限られた場面での関わりであり、実際の生活と離れてしまうことがあるという課題もあります。実際にその子が直面する課題は、家庭や園、学校といった日常生活の中に存在しています。そのため、通所支援での子どもの成長を実生活でもより活かせるように、生活場面での関わりを持つことが必要だと感じていました。

作業療法士の専門性は、実際の生活場面に入り込み、「文脈」を理解することにあります。文脈とは、その場で起こっていることや、その背景、周囲の人々の考えや感じ方のこと。この文脈を理解して初めて、「何をすればいいのか」が見えてきます。

だからこそ学校はもちろん、実際のクライアントが実際に生活する場に入っていき、その中で共に課題を探り、解決していくことが重要だとずっと考えていました。そのため、学校の中で活動ができることに大きな意味を感じています。

——学校に作業療法士が入るようになって2年が経ち、子どもや先生にどのような変化がありましたか?

私が感じる一番の効果は、途切れのない支援が実現できることです。これまでは学校に通うようになると、子どもの課題行動が、単に道徳的な観点から「皆に迷惑がかかる」などと叱られるケースも少なくありませんでした。

保育園で見られた課題を学校に引き継ぐ際に、文書だけではその子の行動の背景がうまく伝わらず、必要な支援が十分に引き継がれていないことに課題があったんです。

しかし、作業療法士が学校に直接入ることで、その子の行動の背景や意味を先生に直接伝えることができるようになり、単なる迷惑行動として扱われることが減りました。これにより、引き継ぎの質が向上し、子どもに対する理解が格段に高まったと感じます。

学校の現場では、先生方が全てを抱え込み、外部の専門性を活用する機会が少ない現状があると捉えています。ですが、「このことはこの専門家に聞けばいい」といった情報を得て、「分からないことは遠慮なく専門家に頼る」ことで、別の視点を取り入れるという姿勢が大切だと思うのです。

飛騨市の取り組みは、個別支援から始まって段々と作業療法士が学校全体、全児童に関わるような形に自然と広がっていったのですが、それは奥津さんたちが学校に入って活動する中で、先生方から「奥津先生に相談をしたら、自分たちが子どもたちの対応で苦慮していることに対して、普段自分たちが持たない視点から対応してくださったり、その対応の仕方を教えてもらえたりして、とても助かった!」といった声があがったからなんです。

作業療法士が子どもを観察したり、関わったりするときの視点や対応の仕方が、先生方の教育観にもいい影響を与えているようにも感じています。

私はこれまで、学校全体に向けて取り組んでいる「作戦マン」を始めとして、「何か困ったことが起きたり、やりたいことがあったら、それを実現するためにどんな作戦を使う?」と、あらゆる場面で呼び掛けてきました。

その結果、子どもたちや先生から「どんな作戦を使っているの?」「私はこんな作戦を使ったよ」という会話が日常的に聞こえるようになりました。これは個別相談に応じるだけでなく、学校全体に作業療法士が働きかけたことによって起きた成果だと感じています。

できているところに目を向ける、明るく前向きな捉え方を

——学校全体にポジティブな影響が出ているのですね。

子どもや先生が私たち作業療法士が学校に常駐していることを、当たり前に扱ってくれるようになってきて、うれしいです。

私たちは普段は「作戦ルーム」という部屋に待機しており、個別で支援が必要な子どもが相談に来るのですが、普通なら先生以外の特別な大人に会いに行くことに対して、いいイメージは持ちづらいと思うんです。しかし飛騨市の子どもたちは「作戦マンに会いに行けるなんて羨ましい!」「私も会ってみたい!」という、なんともポジティブな反応で(笑)。

一度良いイメージを持ってもらえるとその影響は相互作用的に広がり、「困りごとがあっても相談しやすい」という環境が整ってきます。結果として、子どもたちが「私も相談してみよう」と思える雰囲気が生まれてきました。

こうした印象は子どもたちから保護者にも伝わり、今では保護者の方からの直接相談も増えています。学校の中で作業療法士が活動することで、子どもたちだけでなく保護者にも支援の輪が広がっていくのを実感しています。

——保護者の方も気軽に相談できる環境になっているのは、すごく素敵ですね。子どもや保護者の方と接するとき、奥津さんはどのようなことを大事にしていらっしゃいますか?

私たちが取り組んでいるCO-OPはコーチング的な技術なので、極力「教える人」という距離感にならないよう、本人の能力や答えを引き出す関わり方を心掛けています。

ティーチングが対面するような関係性だとしたら、コーチングは同じ方向を見るような、横並びの関係。本当の意味で「対等」まではいかないとは思うのですが、子どもたちと同じものを見よう、感じようとすることは、常に心掛けています。

また保護者の方が相談にいらっしゃったときには、相談内容に対して「明るくて健康的な捉え方」をするようにしています。

——「明るくて健康的な捉え方」ですか?

はい。相談に来た保護者の方に「一度、発達に関する検査を受けてみませんか?」と聞くことがあるのですが、だいたいの場合はご快諾いただけることが多いんです。

その理由を考えてみると、普段から私たちは「できないところ」に目を当てるのではなく「できているところ」に目を向けるようにしているからなんじゃないかと。

例えばLD(ラーニング・ディスアビリティ)の傾向があるお子さんの場合、読んだり書いたりが苦手で「勉強ができない」と捉えられがちです。でも「できないところ」だけを見るのではなく、「できているところ」にも目を向けてみると、「終わるまでに時間はかかるものの、宿題を毎日きちんと提出している」ということは「学習意欲が高い」「学校の中で課されたことに対して、責任感を持って取り組んでいる」とも捉えられますよね。

このようにして、一人ひとりの個性や努力を保護者の方と一緒に見つけていくんです。その上で「しんどい部分は診断を受けて適切な支援を得られるために、発達に関する検査を受けてみませんか?」という提案をします。

このような関わりを大事にしていると、保護者の方が「うちの子にはこういう良いところがあるんだ」と感じられ、検査や診断を前向きに捉えやすくなります。

また明るく前向きな捉え方は、関係者である作業療法士・子ども・保護者・先生・地域の専門機関など、全ての人たちと手をつなぎやすくなるんです。前向きになれないと、関係性は薄くなっていく一方。だからこそ、そういったつなぎ役の入り口となっている私たちが、「この子の得意なところを見つけて、生かすんだ!」と関わることを大事にして取り組んでいます。

——今後この取り組みが、それぞれの地域に適した形で全国に広がってほしいと感じました。

実はアメリカでは、1970年代から学校作業療法の取り組みが始まっていて、当たり前のように学校の中に作業療法士がいるんですね。ただ、他の専門職も同時に学校に入っているので、作業療法士ができることの範囲が限られているのだそうです。

飛騨市での取り組みは、学校全体のあらゆる生活場面を対象にしているため、ある意味で日本から海外に発信していけるようなモデルにもなり得ると考えています。またこの取り組みが、他地域でも転用可能なモデルとして使えるように整えている最中でもあります。

全国の作業療法士が飛騨市の取り組みから学び、それぞれの地域にあった作業療法を展開してくれるようになったらうれしいです。

〈取材・文・写真:先生の学校編集部〉