全町避難を余儀なくされた町でゼロからつくる「学びのふるさと」。大熊町立「学び舎 ゆめの森」が描く、理想の地域と教育の姿

福島県双葉郡大熊町。太平洋に面したこの町は、2011年、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故で全町避難を余儀なくされた。避難指示が解除されたのは8年後の2019年。現在でも、人口は震災前のわずか7%にとどまる。

役場や医療福祉施設、商業交流施設を中心に復興の歩みを進めてきたこの町で、2023年4月、学校が再開された。それが大熊町立「学び舎ゆめの森」だ。こども園、義務教育学校、学童保育を一体化させたこの施設では、0歳から15歳の子どもたちが共に過ごしている。

震災から12年、町に戻ってきた「学び」の象徴ともいえるこの学び舎は、どのような思いで生まれ、どのような未来を描いているのか。副校長の増子啓信さんに、その歩みと思いを聞いた。

福島県双葉郡大熊町。太平洋に面したこの町は、2011年、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故で全町避難を余儀なくされた。避難指示が解除されたのは8年後の2019年。現在でも、人口は震災前のわずか7%にとどまる。

役場や医療福祉施設、商業交流施設を中心に復興の歩みを進めてきたこの町で、2023年4月、学校が再開された。それが大熊町立「学び舎ゆめの森」だ。こども園、義務教育学校、学童保育を一体化させたこの施設では、0歳から15歳の子どもたちが共に過ごしている。震災から12年、町に戻ってきた「学び」の象徴ともいえるこの学び舎は、どのような思いで生まれ、どのような未来を描いているのか。副校長の増子啓信さんに、その歩みと思いを聞いた。

まずは、「学び舎 ゆめの森」の校舎を見学してみよう!

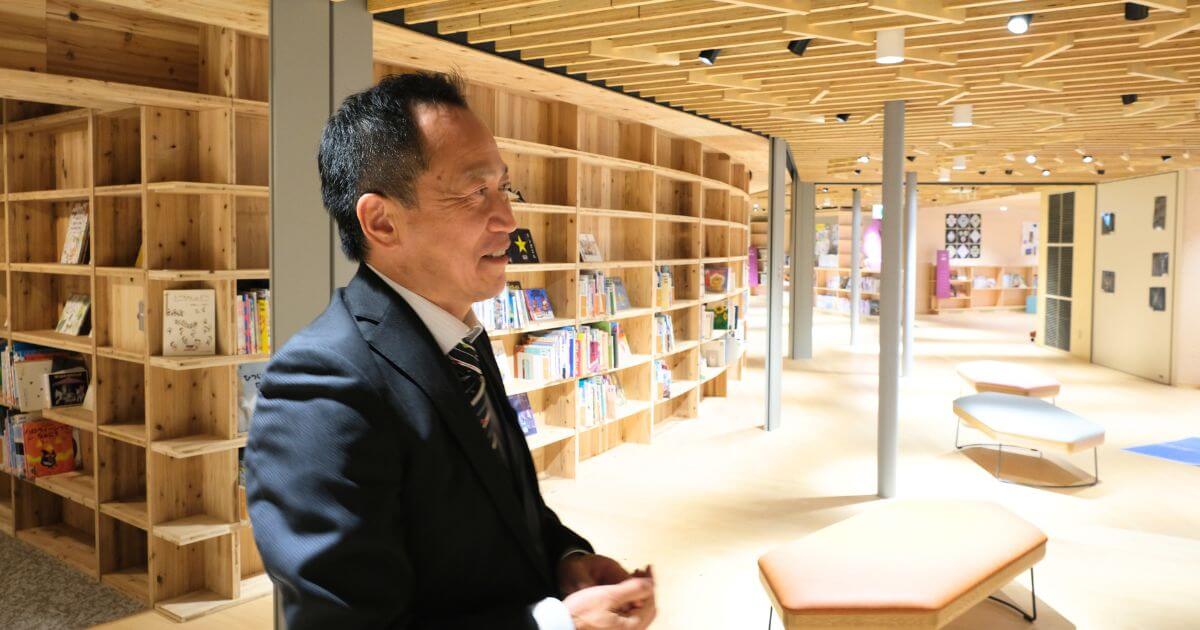

学校の正面入り口を入ると、木のぬくもりに包まれた空間が広がる。壁で区切られることなく連続する空間は、柔らかな照明に照らされ、優しい雰囲気を生み出している。離れた場所にいても、なんとなく子どもたちの様子が伝わってくる。

校舎内のサイン計画は、東京オリンピックのピクトグラムを手がけた廣村デザイン事務所の協力を得た。部屋の名前もユニークで、一般的にいう「職員室」のエリアは「にこにこサポータールーム」。「先生たちはいつもにこにこしていて、私たちを支えてほしい」という子どもたちの願いを込めた。

ゆるやかな協働性に支えられた学び

ランチルームの手前には、背の低い手洗い場が。校内にはこども園も併設されており、ランチルームも一緒に使う。乳幼児から中学生までが校舎内を快適に利用できるよう、あらゆる設備やデザインが考え抜かれている。

ランチルームでは、4人掛けのテーブルに座る場合、「4人揃ってからいただきますをしましょう」というルールがあるそう。そろって食べるためには声を掛け合う必要が生じる。なぜそのようなルールを設けているのか。

増子さん曰く「大人の仕事もそうであるように、仕事を進める中で分からないことがあれば、誰かに聞いて解決していきますよね。それは学習でも同じだと思うんです。それが、ゆるやかな協働性に支えられた学びです。一人で全て頑張らなきゃいけないわけではなく、『できないことがあったら力を貸してね』と言える関係性が大事だと思います。

ランチのような日常でも、そうした関係性を育むことができますよね」とのこと。

地域と共にある学校を目指して

音楽室の床は高さを50cm上げて設計されており、発表会や研修会の際にも使いやすい。さらに左側の窓を開放すれば、外の地面と段差なくつながり、屋外ステージに。地域の人々を招いたコンサートもスムーズに開催できる工夫だ。

手前にある網の遊具は、子どもたちに大人気の遊び場。この日も、年齢の異なる子どもたちが夢中で遊んでいた。その奥には園庭が広がっている。外に面した部屋はどれも建物の外と行き来しやすいように設計されており、開放感あふれる空間を生み出している。

学びに没頭できる環境

より深い探究を促すための部屋も用意されている。学習内容に応じた道具や資料が揃えられており、子どもたちが学びに没頭できるよう、細部まで工夫されている。

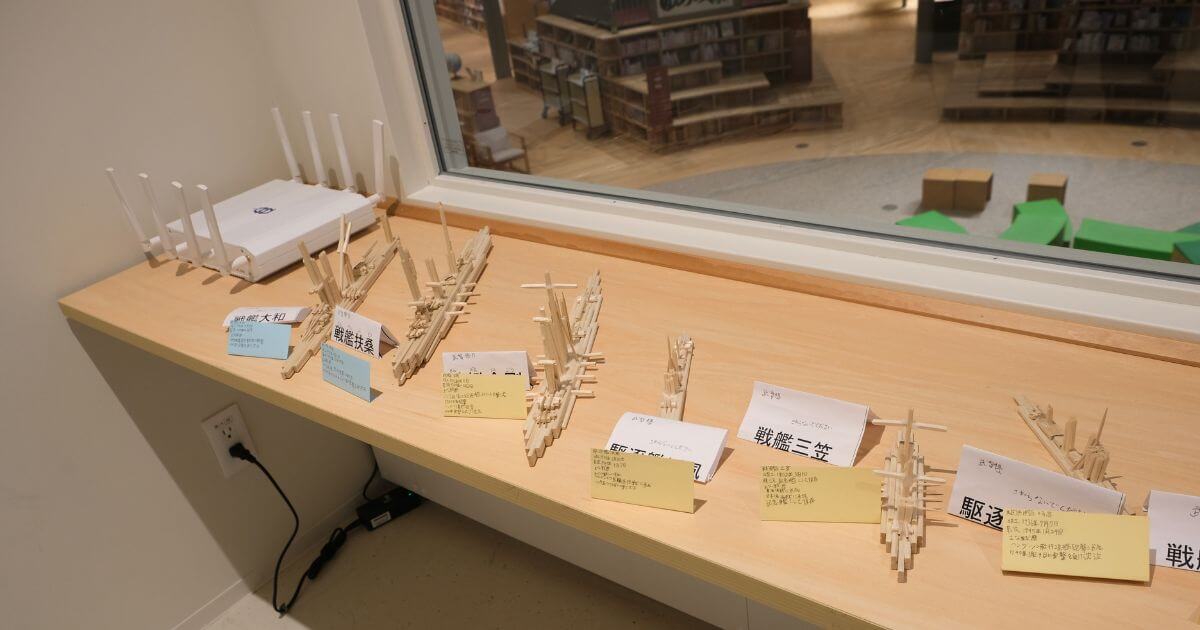

個性をいかんなく発揮する子どもたち

ある男子生徒は、戦艦の模型作りに没頭していて、主体的に作品を制作してはこの場所で発表している。将来も、そのような仕事に就きたいという。作品を見た人からのフィードバックをもらえるように、アンケートフォームのQRコードも貼り付けてあった。

ある女子児童が考案したオリジナルのゆるふわキャラは、次々と新しい仲間が生まれているようだ。ラミネート加工されたしおりを無料で配布したり、人気投票を実施したりするだけでなく、絵本や文房具も作っているのだとか。その活動ぶりは、まるで作家としての第一歩を踏み出しているかのようだ。

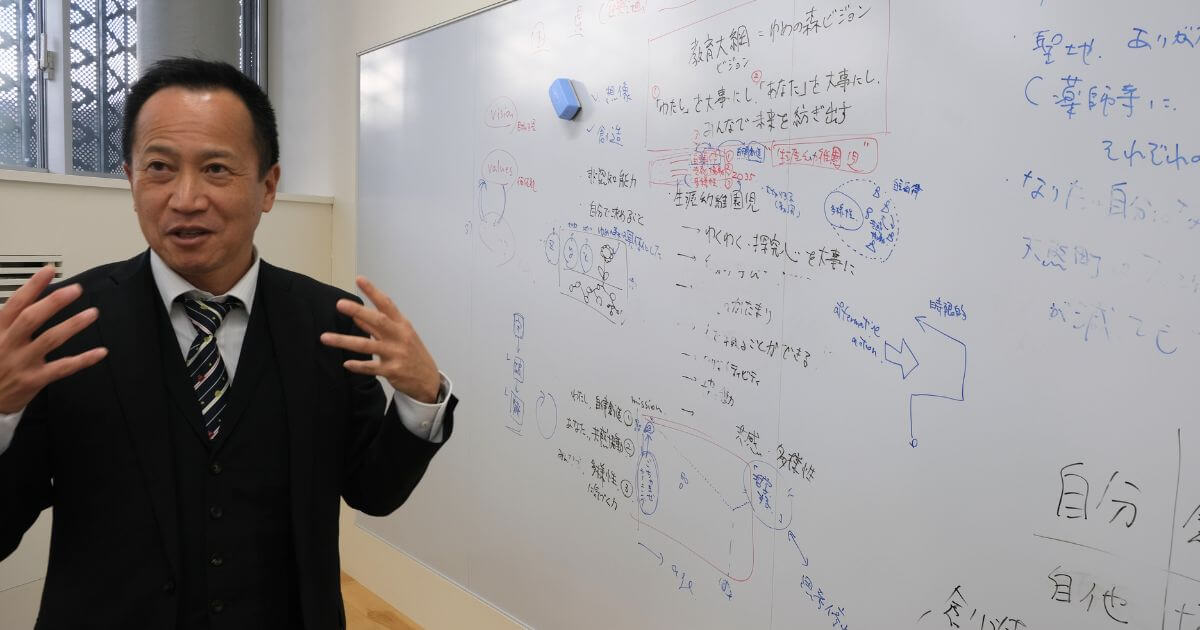

本気になる大人たち

2階の多目的室には、開校前から数カ月間、コアメンバーが理念などを議論した跡がそのまま残されている。増子さん曰く「ここがこの学校の頭脳というか、心臓のようなもの」。見学した編集部にも、当時の熱量が伝わってくるようだった。

校舎屋上には、ゆめの森のロゴマークが。ロゴのモチーフは、大熊町の「大」という字を重ね合わせて、異年齢の子どもたちが遊びを通じて混じり合い、地域の人々と触れ合う様子を表現している。また、「森」を形作るデザインにもなっており、地域とのつながりや自然との共生を象徴している。

子どもたちが混じり合って学ぶ環境

——増子さんは、この学校の開校準備から関わっていらっしゃるそうですね。当時、どのような話し合いがされていたのか教えてください。

私が開校準備に関わるようになったのは2019年。当時、役場や多くの住民が避難していた会津若松市から大熊町に帰還する計画が進む中で、教育内容とそれを実現する校舎を設計することに、当時の教育長は強い思いを抱いていました。

大熊町の教育の最上位目標は、ゼロからイチを生み出す能力を育むことです。それを「見たこと、感じたことを先取りして形にできるデザイン力」と表現しています。この目標を深く考え抜く中で、とても特徴的な校舎ができあがっていきました。

また大熊町は以前から読書活動が盛んな町でした。読書を通じて先人たちの知恵を受け継ぎ、そのうえで全く新しいものを生み出し、自らの未来を切り拓く力を育むことを目指し、「温故創新」という言葉を掲げています。

そのため校舎は図書ひろばを中心に据え、自然とたくさんの本に触れられるようデザインされています。

——0歳から15歳がシームレスに学べるという環境も、とてもユニークですね。

現在、子どもたちの数は72人(2025年1月8日現在)。その8割以上が大熊町以外の地域から移住してきた家庭の子どもたちです。年齢も背景も個性も異なる子どもたちですが、互いに影響を与えながら成長しているように思います。

例えば、3年生の子が5年生の子と肩を組んで歩いている光景が日常的に見られます。他の学校では学年ごとに分けられるのが一般的ですが、ここでは異年齢で過ごすことが当たり前の風景であり、仲間として存在しています。

「未来デザインの時間」(総合的な学習の時間)では、子どもたちが自分の好きなことに取り組む中で、興味が一致すれば、学年を超えて一緒に活動しています。そうやってつながっていくことが、子どもたちにとっても自然な姿だと感じますね。

——いわゆる普通の教室もありませんし、空間がゆるやかなので、自由度が高い活動ができそうですね。

学年や学級という概念はありますが、「自分の教室」や「自分の机と椅子」といった固定されたものはありません。その代わり、個人用のロッカーがあり、私物や文房具、教材などは各自で管理します。そして、その日のカリキュラムに応じて場所を移動しながら活動します。

授業を行う際も、先生と子どもたちが相談し、学んでいる内容やそのときの状況に相応しい場所を選びます。例えば、小学1年生や2年生の国語の音読の授業をえほんコーナーにある読み聞かせの部屋で行うこともあります。

単に四角い部屋で待つのではなく、自分たちで環境を選び取る過程一つにおいても、主体性を発揮する力を育んでほしいと考えています。

人口0(ゼロ)からの学校づくり

——全町避難している状況からの、まさにゼロからの学校づくりは、前例のない取り組みですね。

2019年当時、この場所は田んぼでした。大熊町では、2030年に4,000人が暮らす町づくりを目指しています。この目標をもとに、児童生徒の人数を逆算して考えましたが、当時は周囲に人も子どももいない状況でした。この土地でどんな規模の学校にするかの協議はとても難しかったことを覚えています。

大きすぎてもダメ、小さすぎてもダメ。悩み抜いた末に行きついた答えは、試算をもとに、1学年10人という規模でした。1学年10人程度であれば、複式学級になるので、校舎としては低学年、中学年、高学年、特別支援学級の教室を4つ用意すれば、特別教室、職員室、保健室、図書室を含めた学校設置基準を満たすことができます。こうして、この学校の規模が決まりました。

——一つ一つの空間も、非常に特徴的ですね。

校舎設計について、最初に提示されたプロポーザルの資料を見たとき、広がりを感じられず、正直なところ物足りなさを覚えました。

設計者の方々と議論を重ねる中で、一般的な学校設計の「南側に窓があり、四角い教室が並び、長い廊下が続く」という標準仕様を一旦全て取り払い、「本当に楽しい学校とは何か」をとことん追求しました。

当時、私は「教室って四角じゃなきゃダメなんですか?」と発言したようで、その一言が固定観念を打ち破るきっかけになったようです。軽井沢風越学園を視察後は、設計者の方々との議論も一気に加速しました。

さらに「迷ったら突き抜ける方を選んでほしい」と伝えたことも、設計方針を大胆に進める後押しになりました。

——設計者の方も戸惑ったかもしれませんね。

大前提として、「学校は楽しい場所であるべきだ」という思いを大切にしたかったんです。楽しくなければ子どもたちは学校に来ないし、何かに挑戦しようという気持ちも湧きません。楽しいからこそ、「やってみよう」という次のステージに進むことができると思うんです。

設計においては、「デジタルとアナログ」「多様性と混在」という2つのキーワードを重視しました。

「デジタルとアナログ」は、デジタル技術を活用しながらも、人と触れ合うアナログな時間を大切にする空間にしたいという思いから生まれたものです。「多様性と混在」は、それぞれ異なる特性を持つ子どもたちが一緒に過ごし、どの子にも居心地良く感じられる空間、それぞれの子が「自分の居場所」を見つけられる環境を目指しました。

さらに、その先には、ゼロからイチを生み出せる話し合いができたり、アイデアが舞い降りてくるような空間づくりを目指しました。同じ四角形の組み合わせでは、どうしても画一的になってしまうんですよね。そのため、この校舎には、一つとして同じ空間がないんですよ。子ども一人ひとりの個性も、それと同じだと考えています。

——増子さんのその柔軟な考え方はどこから来ているのでしょうか?

当時の町長から「どこにもない学校を創ってくれ」と言われ、さらに教育長からも「学校らしくない学校を創ろう」と言われたことが、大きな原動力になっています。私自身、固定観念に縛られない発想をするのが好きだったことも影響していると思います。

この学校は、建物にも学習内容にも、そしてそこにいる人にも開放感があります。「月曜日に行きたくなる学校になったらいいな」といつも考えています。

もちろん、突き抜けすぎて居心地が悪いのは問題ですが、「居心地の良い突き抜け感」を目指しています。このバランスこそが、学校づくりの鍵だと思っています。

今は地域に貢献するフェーズ

——とても特徴的な学校である一方、公立学校として先生方の異動もあります。先生方がチームとして協働するために、大切にされている習慣や文化はどんなことですか?

まずは「目線を合わせること」を大事にしています。ただ、言葉だけで目線を合わせようとしても、教員それぞれの背景や価値観が違うため、どうしてもズレが生じることがあるんですよね。だからこそ、教員が実際に動いて、試行錯誤を繰り返しながら共通の理解を深めることが重要だと思っています。

また、教員が「こういうことをやってみたい」と思ったときには、子どもたちの命に関わることでなければ「どんどんやってみていいよ」と背中を押すようにしています。

実践してみて成功すれば、達成感や自己効力感が生まれ、それが教員自身の主体性につながります。その姿を見た子どもたちにも自然と影響が伝わり、良い連鎖が生まれる気がするんです。

このように、教員が自分で考え、決めて、動いて、振り返る。そのサイクルを自分で回せるようになることが大切だと考えています。だから私たちは教員のことを「デザイナー」と呼んでいます。

教員が「学びをデザインする意識」を持ちやすくするためです。学習者中心の学びの一つである自由進度学習を進めるためには、教員がその学びをデザインできることが欠かせません。この「デザイナー」という考え方は、3〜4年前に始まり、今では学校全体の文化として根付いてきたと感じています。

年度初めの4月や5月には、学校として大切にしたいことの大枠を話し合います。その後は、とにかく実践。教員一人ひとりの背中を押し、やってみる中で意義や価値を見出し、教員の主体性をどんどん育てていく。そんな風に取り組んでいます。

——ゆめの森から巣立った子たちについても教えてください。

昨年、初めての卒業生を含め、数名が巣立っていきました。その中の一人は、心のエネルギーが足りなくなったと感じたときに、ふらりと学校に顔を出してくれます。半日ほど本を読んだり、小学生と話したりして過ごすと、きっと気持ちが満たされるのでしょう。お昼ごろには中学校に登校することもありました。そんな風に、この学校が彼らにとって拠り所になっているなら、それはそれでとてもいい場所なのかなと思います。

この学校には、生まれ育った場所が異なる子どもたちが集まっています。皆それぞれに、小さい頃の原風景があるはずです。だからこそ、その原風景を大切にしつつ、この学校が「学びのふるさと」として、彼らの人生の礎の一つになれたらと願っています。

——最後に、地域にとって、この学校はどういう存在でありたいと考えていらっしゃいますか?

一般的に「学校が地域の核になる」とよく言われますが、大熊町の現状を考えると、この学校は「地域に貢献するフェーズ」にあると感じています。魅力的な教育活動を展開することで、教育移住を考える方や大熊町に興味を持つ方を引きつけたい。移住を決断するような方々はエネルギーに満ちた人が多く、その活力が地域を活性化する原動力になっています。

若い世代が活躍する中で、移住者の方々が地域に馴染み、子どもたちも地域の人々とつながりを深めていく。こうしたつながりが広がることで、地域全体が学校を応援してくれるようになり、「地域と共にある学校」という姿が現実のものになると信じています。そのためにも、今は子どもたちが学校の外で活動することを特に重視しています。

大熊町だからこそ、地域の人たちの温かさがあり、そんな人々と子どもたちが顔見知りになることが、学校と地域をつなぐ大切な一歩だと考えています。学校が地域を活性化し、地域が学校を支えるーーそのような循環を目指して、これからも取り組んでいきたいと思います。

〈取材・文・写真:先生の学校編集部〉