優しさの半分は、知識。学校に、DEI(多様性・公正・包摂)の視点を——子どもも先生も「安心して声を出せる教室」のつくり方

「多様性を尊重し、全ての子どもが安心して学べる“誰一人取り残さない教室”をつくるには、何から始めればよいのか」

その問いに向き合う手がかりとなるのが、近年、企業を中心に注目を集めている“DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)”である。

学校現場と政策提言の双方でDEIの実践に取り組んできた学校DE&Iコンサルタントの武田緑さんに、いまなぜ学校にDEIの視点が必要なのか、その背景にある社会構造や教育現場の課題、そして教室で明日から始められる実践の第一歩について話を聞いた。

〜プロフィール〜

フリーランスとしての活動のほか、学校DE&Iの実現のためには現場のエンパワメントが必要との思いから、全国の教職員らと共にNPO法人 School Voice Projectを立ち上げ、現在は理事兼事務局長として活動に従事している。学校における【DE&I(多様性・公正・包摂)】をテーマに、研修・講演・執筆、ワークショップやイベントの企画運営、学校現場や教職員への伴走サポート、教育運動づくり等に取り組んでいる。研修は、全国の学校や教育委員会、教育研究団体などでの実績多数。著書『読んで旅する、日本と世界の色とりどりの教育』(教育開発研究所)

「居場所」と「出番」がある状態こそが、真のインクルージョン

——「DEI」という概念は、学校現場ではまだあまり馴染みがないかもしれません。まずは、DEIとはどのような考え方なのか、教えていただけますか?

DEIは、Diversity(多様性)、Equity(公正)、Inclusion(包摂)の頭文字をとったものです。もともとD&I(Diversity&Inclusion)という言葉が先にありましたが、最近ではそこにE(Equity)が加わるようになりました。まずDの「Diversity(多様性)」は、目指すものではなく“前提”だと考えています。

つまり、「多様性を目指しましょう」とか「認めましょう」という話ではなく、人はもともと皆違う——という当たり前のことを前提にするという考え方です。その「違い」には、国籍や性別だけでなく、学び方のスタイルや脳の情報処理の仕方、価値観や好き嫌い、感情の動き方なども含まれます。

属性やアイデンティティに関わることから、「どんなときにどんな気持ちになるか」まで含めて、あらゆる面で人は異なります。だから、多様性は“あるもの”であって、“目指すもの”ではないのです。

——確かに「多様性」と聞くと、「特別な誰かに配慮するもの」というイメージが、今の日本では強くなっているように感じます。

「Equity(公正)」について触れる前に、まず「Inclusion(包摂)」について説明させてください。

私はInclusionを「目指し続ける目標」だと考えています。よく「プロセスである」とも言われますが、Inclusionは決して完成することのない、“北極星”のような存在です。常に目指し続けるものであり、終わりはありません。

包摂と聞くと難しいかもしれませんが、社会活動家の湯浅誠さんは、「居場所」と「出番」があることだと表現しています。「居場所」とは、ありのままの自分でいても大丈夫だと思えること。「出番」とは、自分らしく参加したり力を発揮したりできることですよね。

全ての人にとってその「居場所」と「出番」がある状態こそが、真のInclusionだと考えています。そして、その状態を実現するための指針が「Equity(公正)」です。

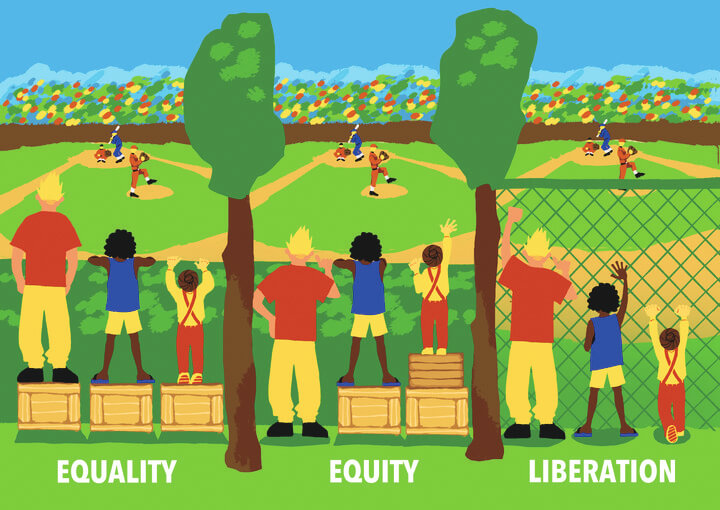

例えば、よく知られているイラストに、野球の試合を観る背丈の違う子どもたちに、それぞれ高さの違う箱を渡すという図がありますね。あのイラストは、「平等」と「公正」の違いを示す例として知られています。もちろん、あれも重要な理解の入り口ですが、私としては少し物足りなさを感じているんです。

——どのような物足りなさでしょうか?

私は、公正とは「ベクトル」だと理解しています。つまり、差別や格差、構造的な不利益を減らしていく方向性のことです。これを実現する手立てとして、「合理的配慮」と「基礎的環境整備」の2つがあります。

先ほどのイラストの例でいうと、背の高さが違う子にそれぞれ異なる高さの箱を渡す——これは個々のニーズに合わせて支援や調整を行う「合理的配慮」のイメージですよね。

合理的配慮とは、困りごとや必要性が生じたときに事後的・個別的に対応することを指します。一方、「基礎的環境整備」は、多様な人がいるはずだという発想であらかじめ全体設計として「バリア」になりそうなことを改善したり、環境を整えておくことです。

例えば、トランスジェンダーの子どもにとって不便な場面が予想されるなら、事前にそのバリアを取り除く。外国にルーツを持つ子どもにとって障壁になりそうなことがあるなら、あらかじめ対策を講じておく。つまり、公正を目指すとは、マイノリティの存在を前提に、学校や組織の“当たり前”を見直し、構造そのものを変えていくことだと考えています。

もちろん、全てを事前に改善するのは難しいです。他の子どもたちへの影響との調整や、時間・リソースの問題もあるでしょう。だから、合理的配慮もやはり必要ではあります。けれども、「誰一人取り残されない教室」をつくるには、この“構造を見直す視点”こそが、Equityの本質だと私は思っています。

「個人モデル」から「社会モデル」への発想の転換

——日本の教育現場では、制度や意識の変化に時間がかかることが多いと感じています。だからこそ、まずは短期的に「合理的配慮」で対応していくことが必要。その上で「基礎的環境整備」と「合理的配慮」の両方の視点を持つことが大切だと感じました。

そうですね。基礎的環境整備がより重要な理由は3つあります。

1つは、これによって合理的配慮が必要な場面が減り、教員側にとってもより持続可能になるということ、2つ目は線引きによってマイノリティが疎外感・劣等感を持たずに済むこと、3つ目はマジョリティも選択肢が増え「ずるい」と感じなくて済むことです。

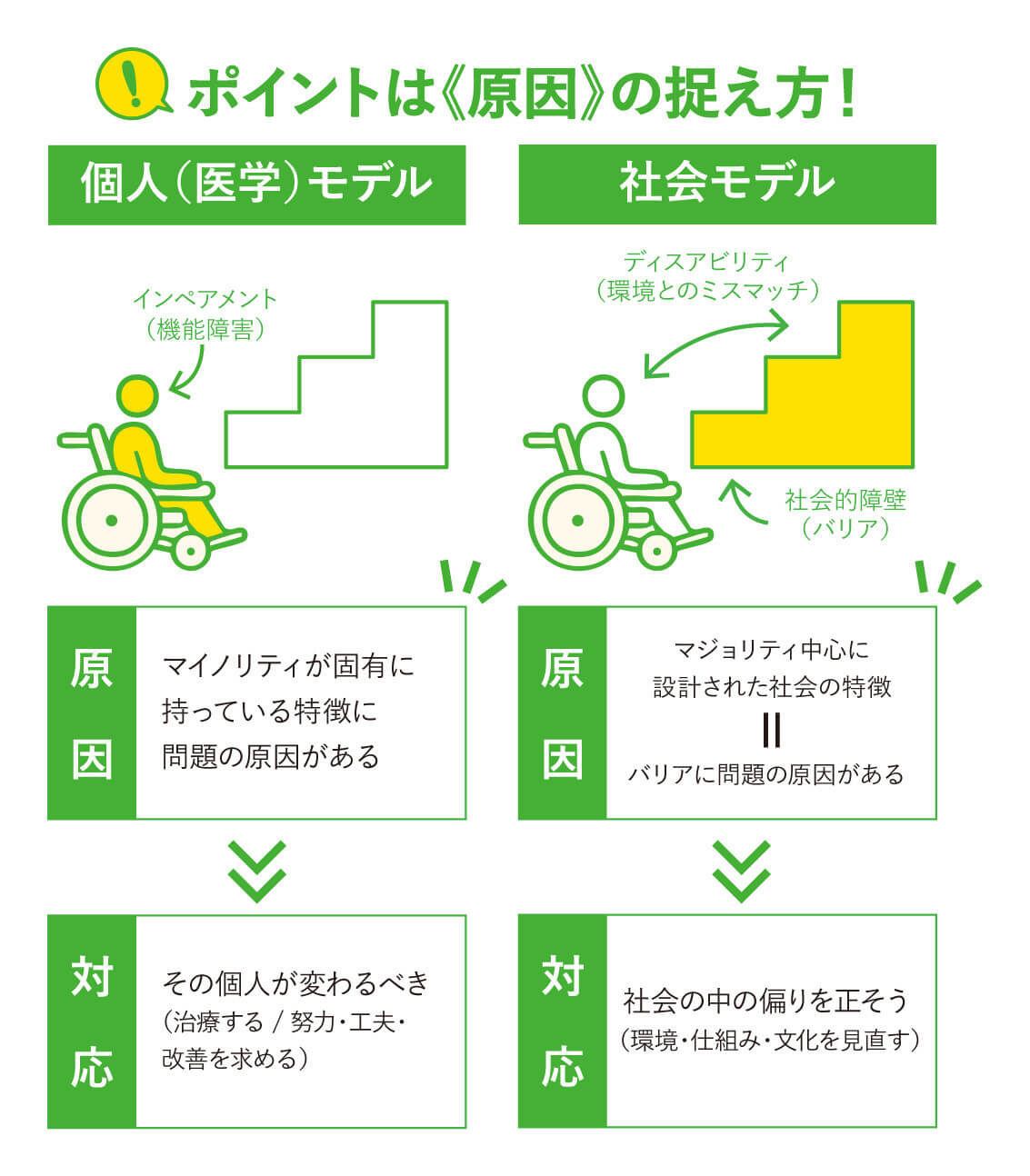

基礎的環境整備も、合理的配慮もバリアをなくそうという考え方ですが、これは、「障害の社会モデル」に基づいています。私は、学校でDEIを進めていくときに大切なことの一つとして、「個人モデル」から「社会モデル」への発想の転換があると思っています。

——「個人モデル」「社会モデル」とは何でしょうか?

個人モデルというのは、困りごとが起きたときに「その人が持つ特徴に問題の原因がある」とする考え方です。例えば、車椅子の人が移動できないときに「足が動かないからだ」と考えるのが個人モデル。

だから治療しよう、手術しよう、リハビリしよう、という方向に行くんですね。本人自らが望むならそれはそれで大事なことですが、マジョリティや社会の側が、マイノリティの側に一方的にそれを要請してしまうと暴力的になりますよね。

一方で社会モデルは、「車椅子の人が移動できないのは、階段しかないからだよね」と社会の構造に目を向ける考え方です。社会がマジョリティのみを想定して設計されているからこそ、困りごとが起きている。だからその構造そのものを見直そう、という考え方です。

——この考え方は、誰一人取り残されない教室づくりをする上で、大切な考え方ですね。

まさにそうで、この社会モデルの発想は障害のある方に限らず、例えば、学習時に書くのに時間がかかる子、外国にルーツがあり文化的に赤ちゃんの頃からピアスをしていて校則に引っかかる子、トランスジェンダーで着替えや宿泊行事に苦しさを感じる子。こういった子たちに対して、「壁を取り除く」とはどういうことか?——その問いに向き合うことのできる考え方です。

ピアスや校則の話などは、すぐに解決するのが難しいこともありますし、現場で議論になるでしょう。でも「困っている子がいるからこそ、議論しよう」「まずはその子だけでも例外として認めよう」というのが、公正の考え方なんですよね。

もう一つ大事なのは、合理的配慮も、社会モデルの視点で行わないと意味が変わってしまうことがあります。今の当たり前や社会側に問題があるという視点を持たないまま、個人モデル発想で「仕方ないから」「かわいそうだから」という態度で個別対応すると、それは単なる“お情け”になってしまい、その人の尊厳を傷つけかねません。

実際には同じ対応をしていても、「社会モデル」の視点で行うか、「個人モデル」の視点で行うかで意味が全く変わってきます。後者は「チャリティモデル」とも呼ばれることがありますが、それでは本質的な社会変革にはつながらないのです。

「今のふつう」をアップデート

——「困りごとが起きているとして、その背景にある“当たり前”は何か」「それをアップデートするには何ができるか」という視点を持つこと、それだけでも先生たちの意識が大きく変わっていくと思います。そうした思考を“練習”するだけでも、教室の風景が変わっていきそうですね。

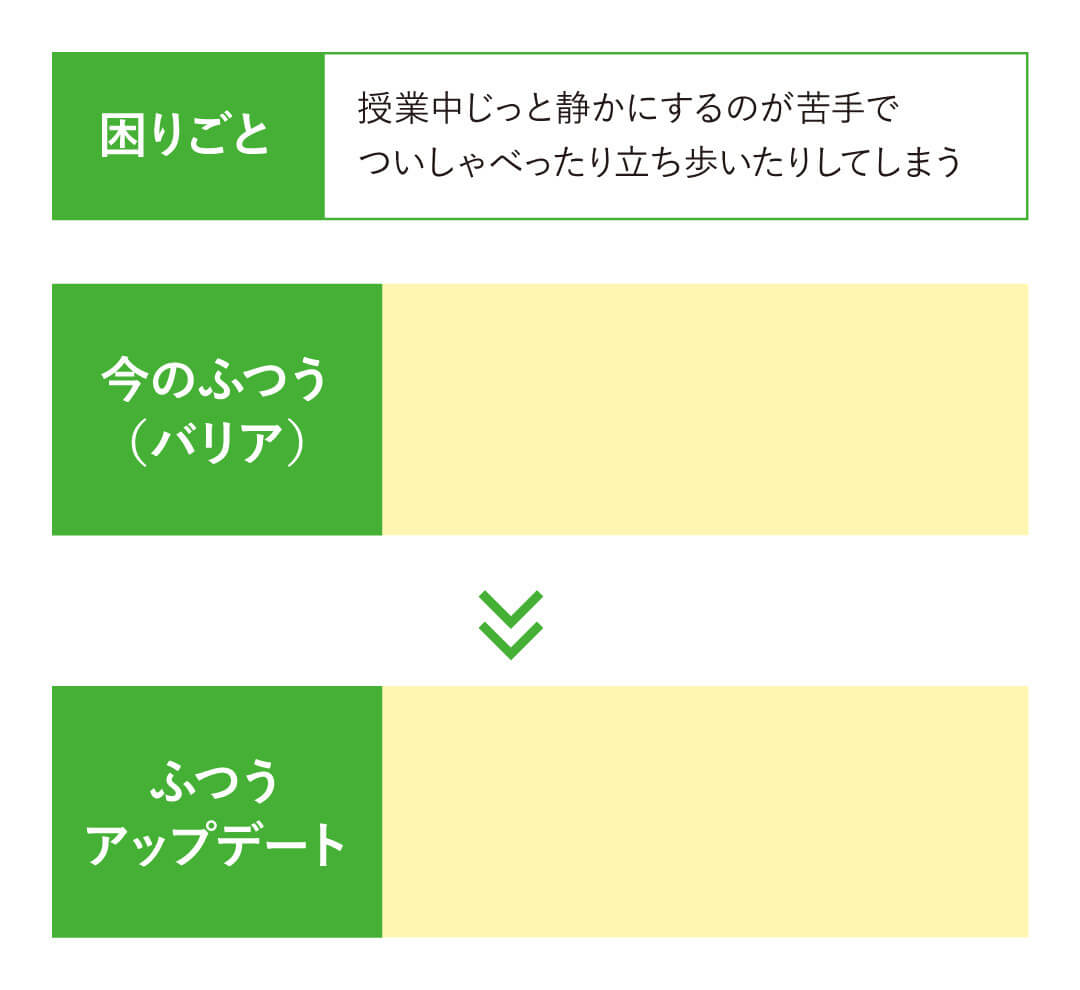

そうなんです。現在、一般社団法人UNIVAのプロジェクトの一員として、子どもたちに“社会モデル”を伝える授業づくりに取り組んでいます。その授業の中で活用しているのが、このフレームです。これはもともとはUNIVAの野口晃菜さんが考案されたものです。

例えば、「授業中じっとしていられず、ついしゃべったり立ち歩いてしまう」という子がいたとします。その場合、困りごとの背景にある“バリア”、「今のふつう」とされているものは何でしょうか?

「授業中は座って話を聞くもの」「立ち歩いたら怒られる」といった暗黙のルールや、「授業は45分間」という時間設定も、バリアの一つと言えるかもしれません。この困りごとを抱えている子も、実は15分なら座っていられるかもしれないですよね。

社会モデルの視点では、こうした“環境側の要因”を洗い出すことがポイントです。状況・ルール・やり方・基本的な設定など、環境側にある“前提”を見直していくことが、このフレームの目的です。

——実際に先生たちにこのワークをしてもらうと、なかなかうまく言葉が出てこない方もいらっしゃるのではないかと思います。そういうとき、武田さんがよくアドバイスされていることがあれば、教えていただけますか?

「今のふつう」って、あまりにも当たり前になっているので、自覚するのが難しいんです。

そんなときは、具体例を挙げてみたり、「それは状況としてどうなっているか」「どんな前提でそうなっているか」など、言葉を補いながら考えてもらいます。それから、よく伝えているのが「人も環境の一部だよ」という視点です。

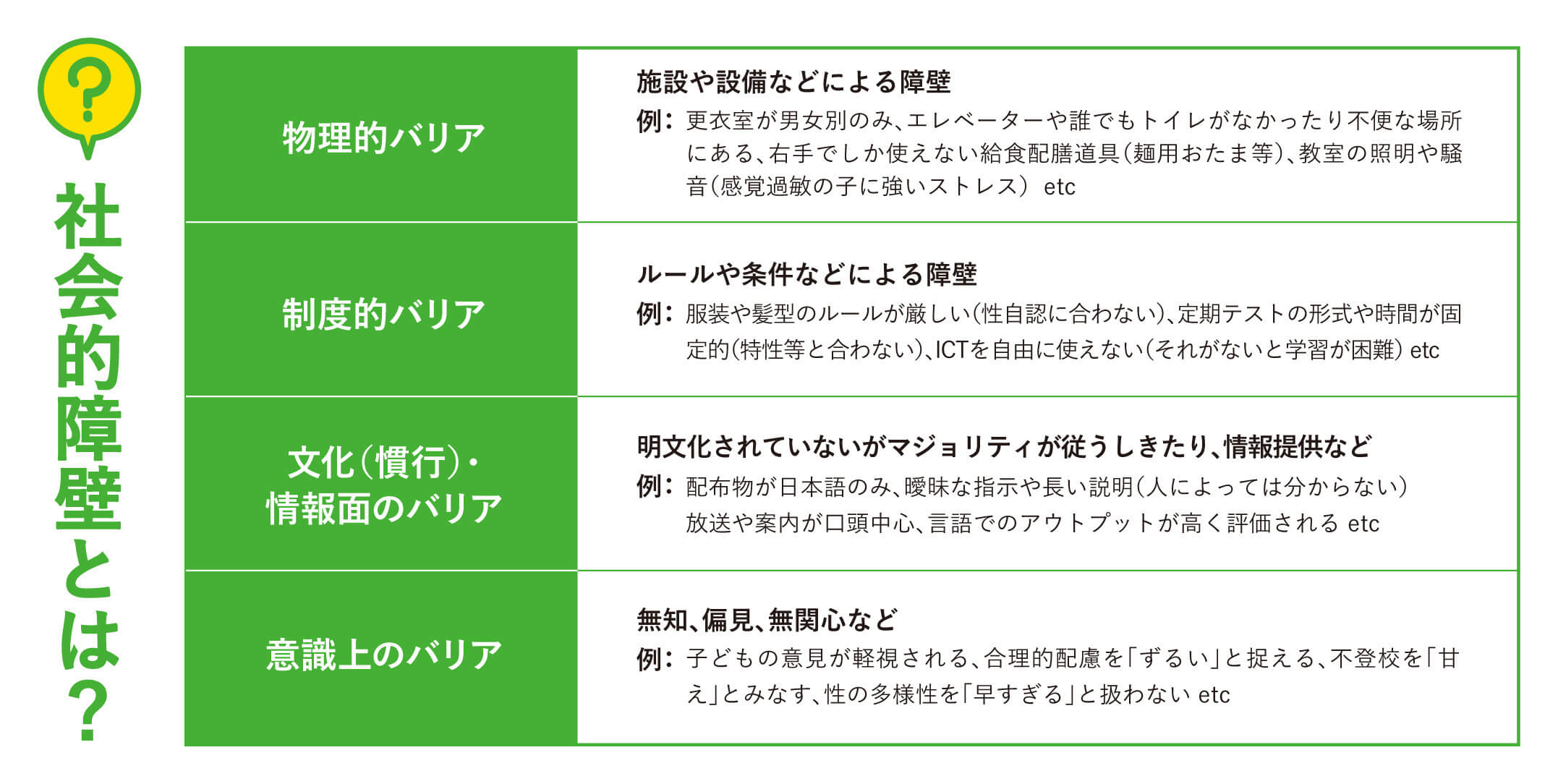

また、バリアには「物理的バリア」「制度的バリア」「文化的バリア」「意識的バリア」という4つがあると言われています。

例えば、物理的バリアは「階段しかない」といった環境の問題。制度的バリアは「ルールとしてそう決まっている」こと。「異性間でしか結婚できない」といった制度もそれにあたります。「授業は45分間」とか、「教室の人数は40人」といった設定も制度的バリアと言えます。文化的バリアは、暗黙の了解や慣例のようなものです。

以前、子どもたちとのワークで「授業中に眠くなる」という困りごとを扱ったことがありました。そのときに出てきたのが、「午後の授業は眠くならないような内容にする」というアップデート案でした。午後は体育など体を動かす授業にするとか、聞きっぱなしになる授業を入れないようにする、などですね。

このようにアップデート案が先に出てくることもありますが、そこから「今のバリアは何だろう?」と逆算して考えることもできます。そうすると、「時間割の組み方が考慮されていない」などバリアが見えてきます。特に子どもたちの場合は、アップデートのアイデアから入る方が自然なこともあります。

——このフレームは何度も練習して体得したいフレームだと感じました。

「ふつうアップデート」を考えていく中でよくあるのが、例えば、外国ルーツの子がピアスをしている。それに対して「ピアスは禁止」という校則がバリアになっている。だからアップデート案は、「ピアスを禁止しないこと」となりがちです。また、「宿題がしんどい」という声に対して、「宿題があること」がバリアで、「宿題をなくしましょう」というアップデート案になることもあります。

考え方自体は合っているのですが、アップデートがシンプルすぎると、現場では強い反発を招くこともあります。だからこそ、そのようなときはもう少し“解像度を上げる”ことが大事だと伝えています。

例えば、宿題のどこがしんどいのか。

・量が多すぎる

・翌日までに提出しなければならない

・内容が難しくて理解できない

・家でやってくる前提(家庭に学習できる環境がない)

など、当事者である子どもに丁寧に掘り下げて聞いていく必要があります。

もし「家の環境がないから難しい」のであれば、放課後に学校の一室を開放すると解決するかもしれませんし、「内容が難しい」のであれば選べるようにする、「量が多い」のであれば調整することも可能です。

このように細かく見ていくと、先生たちの「宿題を出している目的」を維持しながら、子どもたちの負担も減らせる方法を見つけることができるのです。

——大事な視点ですね。例えば、宿題に関して言えば「そもそも宿題ってなぜ出すのか?」という役割や効果に立ち返ることで、「宿題じゃなくてもこんなアプローチがあるよね」と考えられるようになりますね。

そうなんです。逆に「宿題じゃなくてもいいかも」と、本質を問い直すきっかけにもなることもあります。でも、そこはハードルも高いです。「宿題ってなんのため?」と子どもが核心を突いた問いを投げかけたとき、先生の方が怖くなってしまって、その声を抑え込んでしまうこともあります。

でも本来は、先生が「授業の本質とは?」「自分は何を大切にしたいのか?」という軸を持ち、その上でしんどさを抱えている子に対してどう向き合うかを考えることが重要なんです。

先生たちの思いを否定する必要はなく、むしろ掘り下げて明確にし、大切にすべきです。その大切にしていることを子どもたちに伝えながらも、同時に「しんどい子がいるならどうしようか」と考える余白を持つことができたら理想的ですよね。

“通常学級”という一番ベースとなる場所の「標準」が狭すぎる

——武田さんが、日本の学校現場にDEIの視点や考え方が必要だと感じている理由についても、教えていただけますか?

大きく2つあります。一つは、不登校の子どもが増えていること。現在、約34万人とも言われていますが、おそらく今後も増え続けるでしょう。もちろん、不登校という選択が悪いとは全く思っていません。フリースクールなどを選ぶことも、必要に応じた正当な選択肢だと思っていますし、そうした現場との関わりも私には多くあります。

でも、地域の学校、つまり“通常学級”という一番ベースとなる場所の「標準」が狭すぎることが、こうした状況を生んでいると感じています。

実際、特別支援教育を受けている子どももこの10年で2倍以上に増えています。もちろん、特別支援学校や学級、通級を「劣った場」だとは全く思っていません。でも、通常学級のあり方がもう少し柔軟であれば、そのままそこで学び続けられる子どもはたくさんいるはずなんです。

現状では、通常学級が合わなくなった子は、不登校になるか、特別支援教育に移るか、という選択を迫られています。私は、それでいいのか?と疑問を感じています。やはり「いいわけがない」と思います。

——学校の中でDEIを実践する際の“重要のポイント”について教えていただきたいです。

先ほどのフレームを使って「壁を取り払おう」というDEIの実践をしようとするとき、実は先生自身が抑圧されていたり、自分の声を大事にできていない状態では、なかなかうまくいかないんです。

子どもに向き合おうとしても、ちぐはぐになってしまうことがある。また、A先生はうまく取り組めたとしても、隣にいるB先生は「DEIを進めよう」と声をかけても乗ってこない……そんなことも必ず起きます。

そのときに大切なのは、「先生たち自身も構造の中で苦しんでいる」という自覚を持つことです。「この先生は能力が足りないからダメ」と見るのではなく、「この先生がこうなるのは、今の組織や社会の構造のせいだ」と捉えること。そうやって先生自分たちの置かれている環境もを社会モデル的な視点で見ることが、DEIを現場で進めるための重要な一歩になると思っています。

——本当にその通りですね。

そして、自覚したら「おかしいことはおかしい」と声を挙げていく。もちろん、これはとてもハードルの高いことです。でも、それができることで、生徒への働きかけも、より実感を持って伝えられるようになると思います。

DEIは、先生自身が自分のとらわれから解放されていくプロセスでもあるんです。私が関わっている「NPO法人School Voice Project」では、まさにそうした声を先生自身から引き出し、「自分たちの声も大切にしよう」と伝える活動をしています。変えていける実感って、大人もなかなか持てないですよね。だからこそ、あの手この手で、その感覚を少しずつ取り戻していくことが必要だと考えています。

その上で、教室でDEIを実践していく際には、「教室にはさまざまな背景を持つ子どもがいる」という前提に立つことが必要です。先日友人の星野俊樹さんから「優しさの半分は、知識」だという言葉を聞いて「まさに!」と思いました。

——「優しさの半分は、知識」ですか。

例えば、教室の中には見た目では分からなくても、実は外国にルーツのある子もいるでしょう。先生が「この子、なんだか接しづらいな」と感じたとき、その子にはASD特性があるかもしれません。カミングアウトしていない同性愛の子だっているかもしれません。

そう考えると、授業の中で先生が発するちょっとした言葉が、子どもを排除する要因や、学びづらさ、過ごしにくさにつながってしまうこともある。だからこそ、自分の言動や関わりを振り返ることが大事なのですが、それにはやはり知識が必要です。

大切なのは、「なるべく知ろうとする姿勢」です。マイノリティの人たちが、学校や社会の中でどんなバリアに直面しているのかを知る努力をする。例えば、【トランスジェンダー 学校 困りごと】などで検索するだけでも、たくさんの情報が得られます。本や記事もたくさん出ています。

ただ、それでも完璧はありません。私自身も、今でもよくやらかします(笑)。でも、それでいいんです。完璧じゃなくていいから、「学び続けようとする姿勢」が何より大切です。

一人の人の中に、マイノリティ性とマジョリティ性の両方がある

——「完璧はないし、失敗してもいい」というマインドは、完璧を求められてしまう先生たちに必要ですね。

私が研修などでいつも言っているのは、「あらかじめいろんな人がいることを想定して、環境づくりをしていきましょう」ということ。マイノリティの子がカミングアウトしなくても大丈夫なように、インクルージョンを実現していく。でも、想定できないことって絶対にあります。

例えば、クラスに感覚過敏で「白い紙がまぶしくて勉強しづらい」という子がいたとします。先生がそのことを知らなかったとしても、本人が「この先生なら分かってくれそう」と思えれば、「先生、実は…」と伝えてくれるかもしれません。そうすれば、藁半紙に印刷してみるとか、サングラスをかけていても大丈夫な教室にするとか、工夫の余地が出てきます。

本人の許可があればクラス全体でその子の事情を共有し、安心して過ごせる雰囲気をつくることができる。そうすると、他の子も「実は自分も困ってるんだけど…」と声を出しやすくなります。これはまさに、声を聴く(デモクラシー) → 環境を変える(インクルージョン) → 声を出しやすくなる(デモクラシー)、という好循環です。

——一人ひとりの困りごとに向き合っていたら、他の子どもたちにとっても教室が安全安心な場所になっていくイメージが湧きます。

そうですね、スタートとして大事なのは、まず「基本的な知識を学ぼうとすること」。そしてもう一つは、「DEIを大事にしています」という姿勢を子どもたちや保護者にきちんと表明することです。これは担任の先生レベルでも、校長先生など組織全体でも同じです。

「どんな子も、安心して学校に来られるようにしたいと本気で思っている」「でも見落としてしまうこともあるから、教えてほしい。一緒により良い環境をつくっていきたい」

そんなスタンスを言葉にして伝えること。それが、知識を得ることとセットになって、教室づくりの出発点になると私は思っています。

——これまでのお話を聞いて、いくつもハッとするポイントがありました。「そもそも人はみんな違うけど、その中でもマジョリティとマイノリティが存在する」ということを、まず受け止めることの大切さ。そして、私たち——特に日本で育った私たちは、違いをじっくり味わう経験が少なかったということ。学校教育の中で、そういった経験をもっと積む必要があるのだと、改めて思いました。

最後に個人的に重要だと思っていることをお話させてください。

社会モデル発想やDEIを理解する上で、前提として大事なのは、「マイノリティとマジョリティの間にある力の不均衡」なんです。これを押さえておかないと、どうしても理解が浅くなってしまいます。だから私は、「マジョリティ特権」という概念についても必ず伝えるようにしています。

——「マジョリティ特権」、初めて聞く概念です。

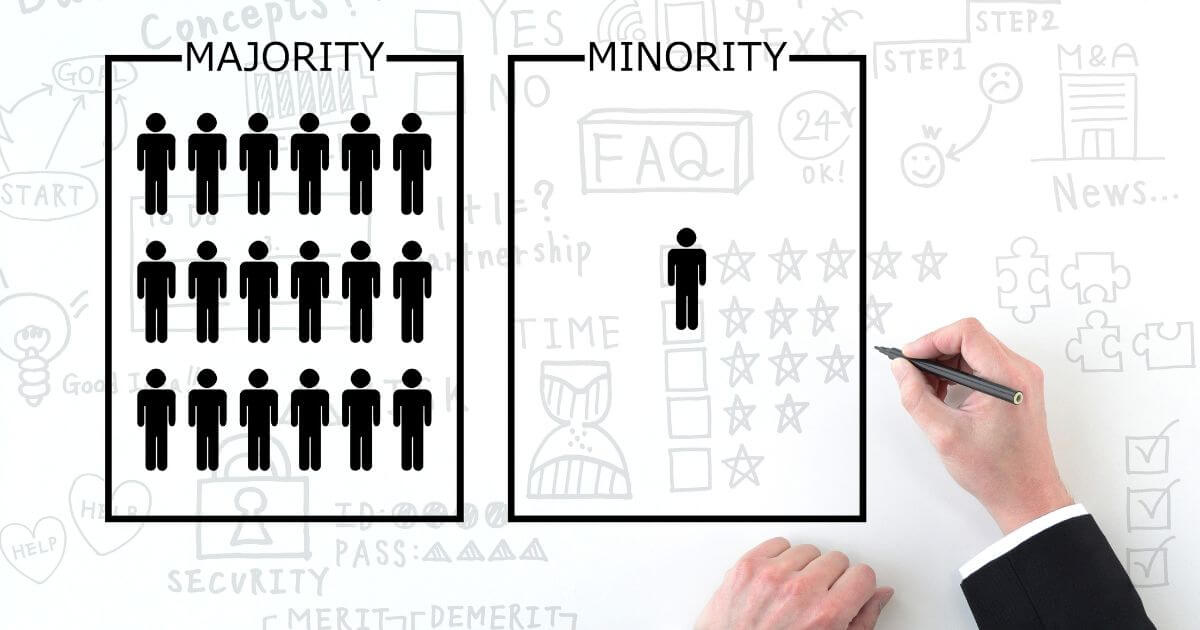

マジョリティ特権は、「マジョリティ側の属性を持っていることで、労なくして得ることができる優位性のこと(文化心理学者の出口真紀子さんによる定義)」です。マジョリティとマイノリティは、単に「数の多い・少ない」ではなく、「その場でどれだけ影響力を持っているか」という“パワーの問題です。

つまり、「自分たちが“ふつう”だ」と思える人たち、「何がふつうか」「何がおかしいか」を決める力を持っている側がマジョリティです。一方で、マイノリティは、その“ふつう”に当てはまらず、不当な扱いを受けたり、存在が無視されたりしがちです。

ただし重要なのは、一人の人の中に、マイノリティ性とマジョリティ性の両方があるということ。例えば、私は女性であり、被差別部落の出身なので、社会的にはマイノリティにあたる部分もあります。でも、他の面ではマジョリティに属していることもたくさんある。

人は、自分の「マジョリティである部分」に対しては、気づきにくくなってしまうんです。そこにアンテナが立ちにくい。だからこそ、マジョリティ側の特権構造を意識しないと、いくら社会モデルの話をしても、実感として理解されにくいんです。

——本当に大事な話ですね。今のお話を聞いて、「ここを理解していないと、見えなくなってしまうことがある」と感じました。

例えば学校は、まさに「マジョリティ仕様」で設計されています。

・施設は健常者向け

・名簿は男女の二択で分けられている

・ルールや規範は日本文化を前提にしている

マジョリティ特権はこうした構造そのものです。社会は“パワーを持つ側”の視点で設計されていて、そこに誰も悪意はなくても、マイノリティは困ってしまう——この構造を理解しておくことが大前提なんです。

私が学校におけるDEIの鍵として考えているのは、大きく2つです。

(1)社会モデルの視点で物事を捉えること

(2)子どもの声を聴くこと

(2)が重要なのは子どもはマイノリティだからです。研修などで「学校にいるマイノリティって誰だと思いますか?」と先生たちに聞くと、セクシャルマイノリティの子、外国籍の子、発達障害のある子、ひとり親家庭の子などが挙がります。

それももちろん正解なんですが、実は「全ての子どもがマイノリティ」なんです。なぜなら、子どもは社会的に弱い立場にあって、学校というシステムそのものが「大人というマジョリティ」によってつくられているからです。ですから、「マジョリティ特権」を理解し、「大人の特権」を自覚することが、学校にDEIを取り入れる上でとても重要だと私は考えています。

——全ての人がマジョリティの側面もマイノリティの側面も持つ、多様性の一部なんですよね。

「特権」って、日本語にするとネガティブな響きがあるかもしれませんが、マジョリティは悪でも罪でもありません。英語の“privilege”にはそこまで悪い意味は含まれていないんです。ある友人が、「特権って“たまたまラッキー”ってことだよ」と説明していて、すごく腑に落ちたんです。

たまたま、今の社会構造の中ではラッキーな側だったというだけ。ただ、マジョリティである自覚がないと、知らずに人の足を踏んでしまうこともある。文化心理学者の出口真紀子さんが、「マジョリティは“自動ドア”」と表現していました。つまり、マジョリティは街を歩いていると透明なドアが自動でスッと開く。でもそれに気づかない。

一方、マイノリティはそのドアに毎回ぶつかる。でも、「そこにバリアがある」と訴えても、マジョリティには「そんなもの見えなかった」と言われてしまう。これが、マジョリティ特権の構造です。

——すごく大切な視点だと感じました。

何よりマジョリティは、自らの特権を公正な社会づくりのために使うこともできます。

例えば、会議で女性差別的な発言があったとき、当事者である女性が「それは差別ではないか」と声を上げるのはとても大変です。「ヒステリックだ」とか「また言ってるよ」と軽く受け流されることもある。でも、そこにいた男性が「今の発言、女性差別じゃないですか?」と指摘したら、すっと受け入れられることがある。これが、特権を活かす行動の一例です。

特権は、使い方次第で社会を良くする力になる。マイノリティが声を上げるのは本当に大変。でもマジョリティは、気づきさえすれば「それっておかしくない?」と比較的安全に、しかも効果的に言える存在です。それって、すごく大事なことなんですよ。

<取材・文:先生の学校編集部/写真:ご本人提供>