生徒の興味関心から始まり、リアルな社会を題材にして学ぶ。新渡戸文化学園のプロジェクトの学び

2019年より「Happiness Creatorの育成」を教育活動の最上位目標に掲げ、学校改革に取り組む新渡戸文化学園。子どもたちの自律的に学ぶ力を養うユニークなカリキュラムが特徴で、中でもリアルな社会を題材にして学ぶ「プロジェクトの学び」に力を入れている。

各教科でプロジェクト型学習が実施されている他、教科を横断したプロジェクトに取り組む時間として「クロスカリキュラム」、その発展形である「チャレンジベースドラーニング」が設けられており、2024年9月現在、授業内や放課後の活動から立ち上がったプロジェクトの数は100以上にも昇るという。今回は、同校で行われている2つのプロジェクトについて、詳しく話を聞いた。

新渡戸文化学園 VIVISTOP NITOBE 専任クルー

〜プロフィール〜

東京造形大学造形学部デザイン学科卒業。公立小学校の図工専科教員を経て、2023年度より新渡戸文化学園に着任。校内にあるクリエイティブスペース・新渡戸文化学園VIVISTOP NITOBEの専任クルーとして活動し、デザインを軸にした授業やプロジェクトを展開中。

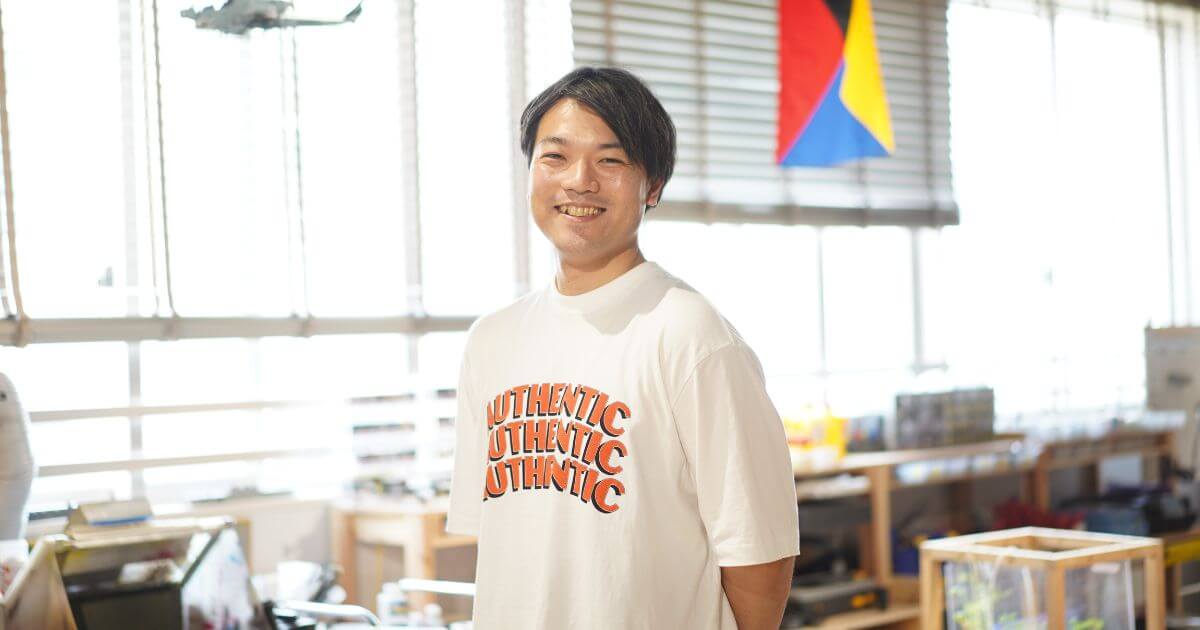

勝田 浩次(かつた ひろつぐ)さん【写真右】

新渡戸文化中学校・高等学校 情報科教諭/ラーニングデザインチーフ

〜プロフィール〜

大学院卒業後、大阪の公立高校で7年間情報科の教員として勤務した後、私立の中高一貫校、関西学院千里国際中等部・高等部での勤務を経て、2022年度より新渡戸文化中学校・高等学校に着任。Apple Distinguished Educator 2017。

【CASE 01】生徒の「好き」「やってみたい」から始まったプロジェクト「ファッションラボ」

新渡戸文化中学校・高等学校が定める独自のカリキュラムの中に、教科の枠を超え、生徒一人ひとりの「好き」や「やってみたい」に取り組むことができる「クロスカリキュラム」という時間がある。

中学校のクロスカリキュラムでは、生徒の「やりたい」を拾った先生が、「ラボ」を立ち上げ、半年単位のプロジェクト活動に取り組む。

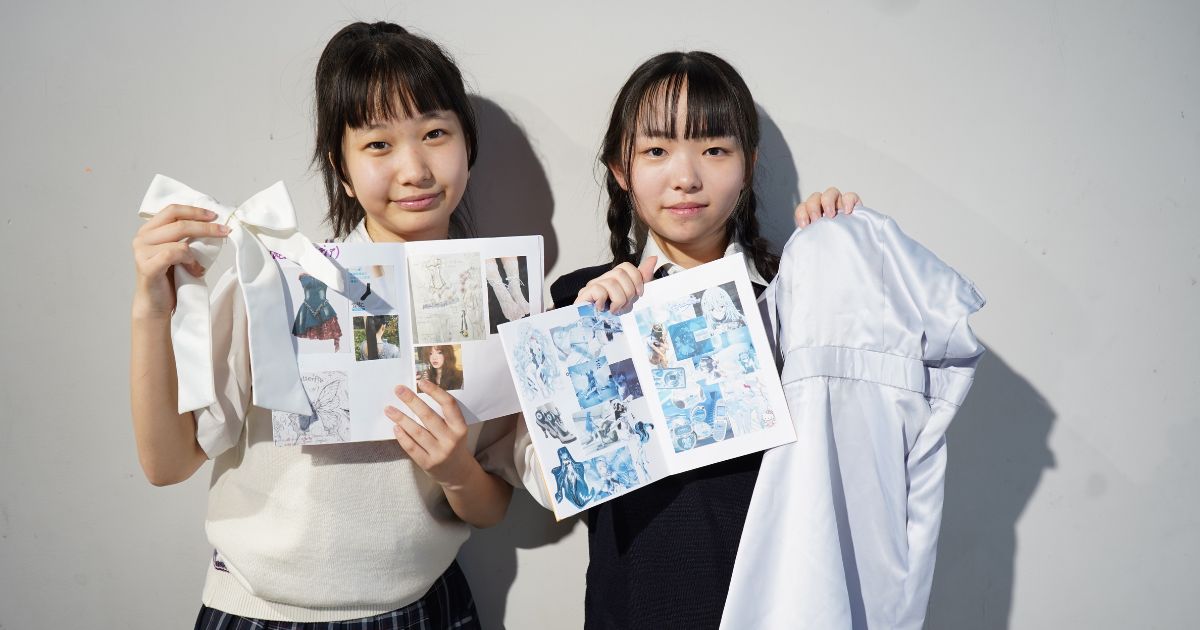

中学生と共にファッションラボと名付けたラボを立ち上げ、洋服づくりのプロジェクトに取り組むのが、新渡戸文化学園内にあるクリエイティブラーニングスペースVIVISTOP NITOBE専任クルーの廣野佑奈さんだ。

廣野さんがプロジェクトの学びに取り組む上で大事にしていることについて、詳しく話を聞いた。

「好き」や「やってみたい」が、社会に生かせる「本物の学び」につながる

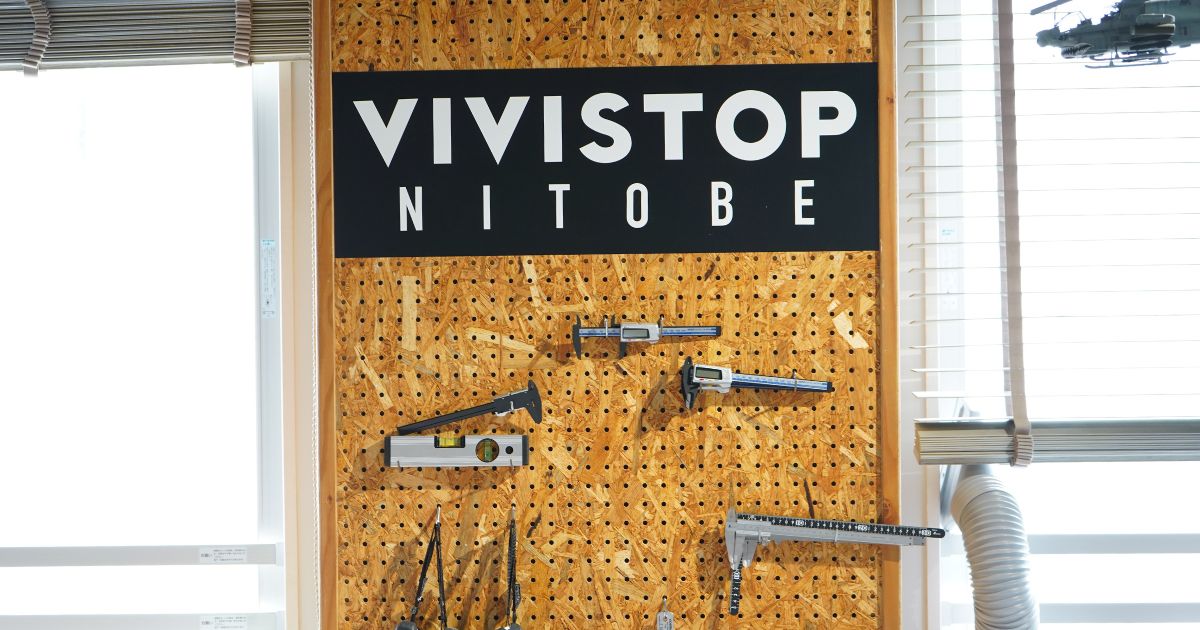

——VIVISTOP NITOBEとはどのような場所ですか?

VIVISTOPとは、特定非営利法人VIVITA JAPANが運営する、子どものためのクリエイティブラーニングスペースです。現在国内外に11カ所あり、一般的にはものづくりをする場所として認識されていると思います。

学校内にVIVISTOPが設置されているのは新渡戸文化学園だけで、本校が独自に取り組む教科横断的な学習活動である「クロスカリキュラム」の拠点となっています。

平日は学校の施設として授業や放課後の活動で活用していて、週末になると地域にも場所を開放し、子どもと大人が何かを「共につくる」場として広く利用していただいています。

——新渡戸文化学園の「クロスカリキュラム」とは、どのような学習活動なのでしょうか?

本校では「Happiness Creatorの育成」を学校教育の最上位目標に掲げ、自律的に学ぶ人を育てるために独自のカリキュラムが設計されており、中でも特徴的なものの1つが「クロスカリキュラム」です。

クロスカリキュラムとは、生徒一人ひとりの「好き」や「やってみたい」を原動力に、社会に生かせる「本物の学び」を目指す自律的な学習活動のこと。中学校では、生徒と先生がそれぞれにやりたいことを出し合い、それらを掛け合わせて「ラボ」というゼミ形式のプロジェクトを立ち上げます。

生徒たちは教科の枠を超えた探究学習に半年周期で取り組み、その成果を公に向けて発表します。毎週水曜日は「クロスカリキュラム・デー」として、丸1日、時間割に沿った固定の授業がなく、生徒が自分の好きなテーマを探究できる日になっています。

私は中学生と一緒に「ファッションラボ」(現在はスタイルラボに改称)を立ち上げ、取り組んでいます。

——ファッションラボは、どのように立ち上がったのでしょうか?

中学校のクロスカリキュラムでは、まず最初に、生徒に興味があることや、やってみたいことについてアンケートを取り、そのアンケートを見ながら教員がどんなラボを立ち上げるか考えていきます。

今回の場合、メイクやファッションに興味がある生徒が複数いることがアンケートから分かりました。私自身も昔からファッションに興味を持っていたことを思い出し、「それならファッションに関するラボを作ろう!」とラボを立ち上げると、中学1年生から3年生まで、13人の生徒たちからの参加希望がありました。

——具体的な取り組みについても、お聞かせください。

2023年度の後期には、本校で毎年度末に行われる「スタディフェスタ」という発表会に向けて「誰かの日常に寄り添う1着を作る」というテーマで、一人ひとりが約半年かけて洋服を制作するというプロジェクトに取り組みました。

ここではまず「そもそもファッションとは何だろう?」について考えた後、「自分が作りたい洋服」や「自分が作りたいファッション」について調べ、ディスカッションしました。そして、ファッションに関する催しが開催されている博物館や美術館に行ったり、服飾系の企業で働いている方のお話を聞き、実際に作りたい服のデザイン画を描いたり、模型を作ったりしていきました。

それぞれが自分たちで服を作ったら、いよいよ発表です。実はプロジェクト当初は「作った服を展示する」という発表を考えていたのですが、結果的にファッションショーを開催することとなりました。

互いの価値観に触れることで、行動や心情に変化が生まれる

——当初の計画から、変更があったのですね。

プロジェクトの途中で生徒から「ファッションショーをやりたい」という提案があって。いい提案だと感じたので「じゃあ、やろう!」と、即採用。

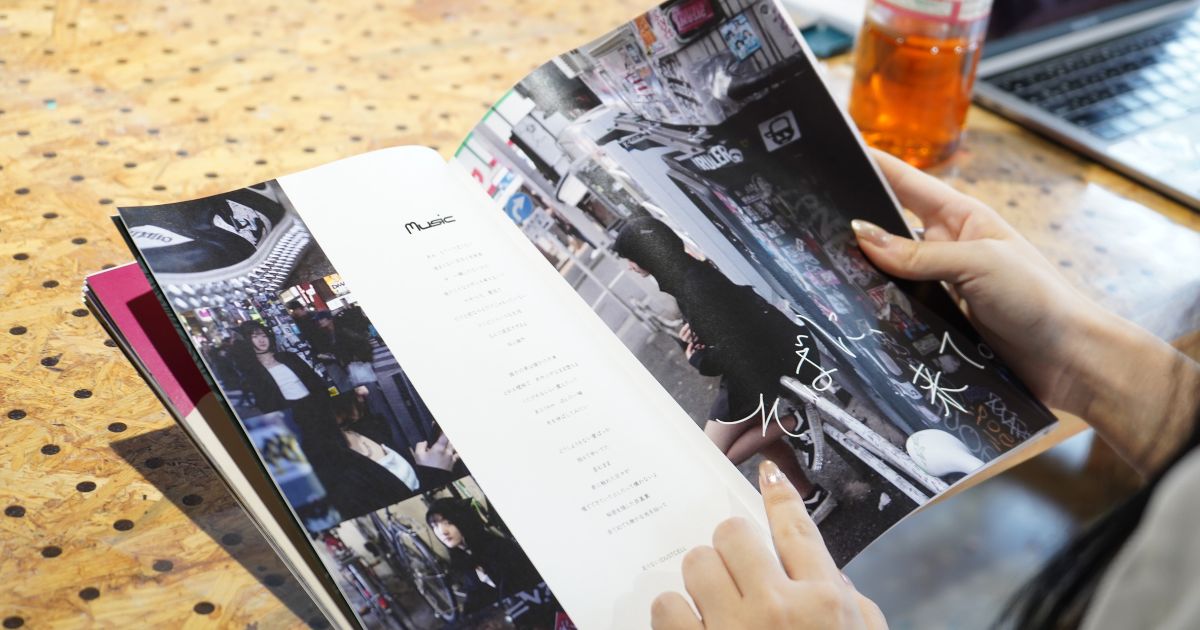

すると今度は、ファッション誌を作りたいという生徒も出てきて、実際に作った洋服を着て、スナップ写真を撮影し、雑誌を作りました。1つのテーマから、さまざまなアウトプットに派生したのはとてもおもしろかったです。

——生徒さんたちの変容についてもぜひ聞いてみたいです。

ほとんどの生徒は自分で作った服を自ら着て、ファッションショーに出演しました。ところが、ある生徒が「自分は着たくない」と言うので、ショーには他にモデルを立てることにしていたんです。

それはそれでいいと思っていたのですが、ショーが近づくにつれて、「やっぱり自分も着てみようかな…」と言うようになって。そんな気持ちが芽生えてくれたのが、純粋にうれしかったですね。

活動の中で生徒たちと話をしていると「本当はファッションが好きだけれど、他人の目が気になって、好きと言えないでいた」という子が何人かいました。同じような理由で、やりたいけれどなかなか言い出せないとか、自分がやりたいことを形にできないという子もいました。

でも多様な生徒が集まって一緒にものづくりをすることで、お互いの価値観に触れ、その子の心情や行動に変化が生まれたのだと思います。これこそが、プロジェクトの魅力だと感じました。

——プロジェクトの学びの力を、廣野さんご自身も感じられたのですね。

はい。実は私の中にも、授業に対するイメージが変わるという変化が起きました。このプロジェクトに取り組む前は、私にとって授業とは「計画を立ててその通りに進めなければいけないもの」でした。

でも、アイデアややりたいことはプロジェクトの途中でどんどん変わっていくんですよね。そうした生徒たちの方向転換に、「計画通りに進めてほしい」ではなく、「いいよ、一緒にやってみよう!」と言えるようになりました。

生徒が何かやりたいと思ったときにすぐに形にできるというのは、「次は〇〇を作りたい!」というモチベーションにもつながっていると思います。

プロジェクトの学びは授業だけで終わらない、一生続く学び

——生徒のモチベーションを引き出すために、工夫していることはありますか?

「自分自身がつくり手になる」ことは常に忘れないようにしています。

最近だと、アクリル素材でメガネを作ったり、編み物でコースター作りに取り組んだりしていました。私がものづくりをしていると生徒たちから「それ何?教えて!」とか「自分もやりたい」という声が上がってくるんです。

私が単に「これをやって、あれをやって」と指示するのではなく、まずは自分がやってみること。隣で何かを作っている大人がいて、生徒がそれを見て「私もやってみたい」と思う経験が、モチベーションの根源になるんじゃないかと思っています。

私自身、高校時代にデザインを専攻していたのですが、先生方が皆、隣で一緒に何かを作っていました。それを横目に見ながらときどき教えてもらっていて。あるとき、放課後に、陶芸をする教室で黙々とろくろを回している先生の後ろ姿を見たとき、その姿に何かすごくグッとくるものがあったんです。

もしかしたら教材を作っていたのかもしれないですが、その後ろ姿に1人の「つくり手」の生き様を見た気がしました。

——最後に、廣野さんはプロジェクトの学びの価値をどのように捉えていらっしゃるか、教えてください。

プロジェクトの学びとは、教科以外の自分の興味がある分野を外部と連携しながらとことん探究できたり、学習したりする機会だと思います。

それこそファッションだったら、自分は何が似合うんだろうとか、何を着たいんだろう、何を選びたいんだろうということを毎日考えますし、それって終わりがないと思うんですよね。

そういうものが探究だし、学びそのものなんだろうと思います。授業の中で一旦は完成すると思うんですけれど、その探究は一生続いていく。授業だけでは終わらない学び、それがプロジェクトの学びだと思っています。

【CASE 02】授業は全て、生徒中心のプロジェクトベース。つくり手の視点を育む、情報科の授業デザイン

新渡戸文化中学校・高等学校で情報科を担当する勝田浩次さんは、全ての授業をプロジェクト型で取り組んでいる。

プロジェクトを通して生徒たちに得てほしいものは、「つくり手としての視点」なのだとか。失敗を恐れず挑戦する「ナイス失敗」の精神を大事にし、生徒一人ひとりの個性に寄り添ったプロジェクト型学習を展開する勝田さんに、授業づくりの秘訣や教育観の根底にあるものについて話を聞いた。

「つくり手の視点に立つ」経験が、良い使い手を育てる

——新渡戸文化中学校・高等学校では、グループや個人での活動を合わせると、100以上のプロジェクトが行われているそうですね。プロジェクトとは、どのようなものなのでしょうか?

本校におけるプロジェクトとは、生徒の興味・関心からスタートする自主的な活動のことで、自分の「好き」で誰かの「困った」を解決する、学問と実社会を結びつける教育活動です。

私は授業におけるプロジェクト型学習を「教科の学習内容になるべく自由度を持たせて、生徒が授業の中で自分の『好き』に気づき・掘り下げ、社会の『困った』とつなげていく学習」だと捉えて、担当する情報科の授業を全てプロジェクトベースで実施しています。

——これまでに、どのような授業に取り組んでこられたのでしょうか?

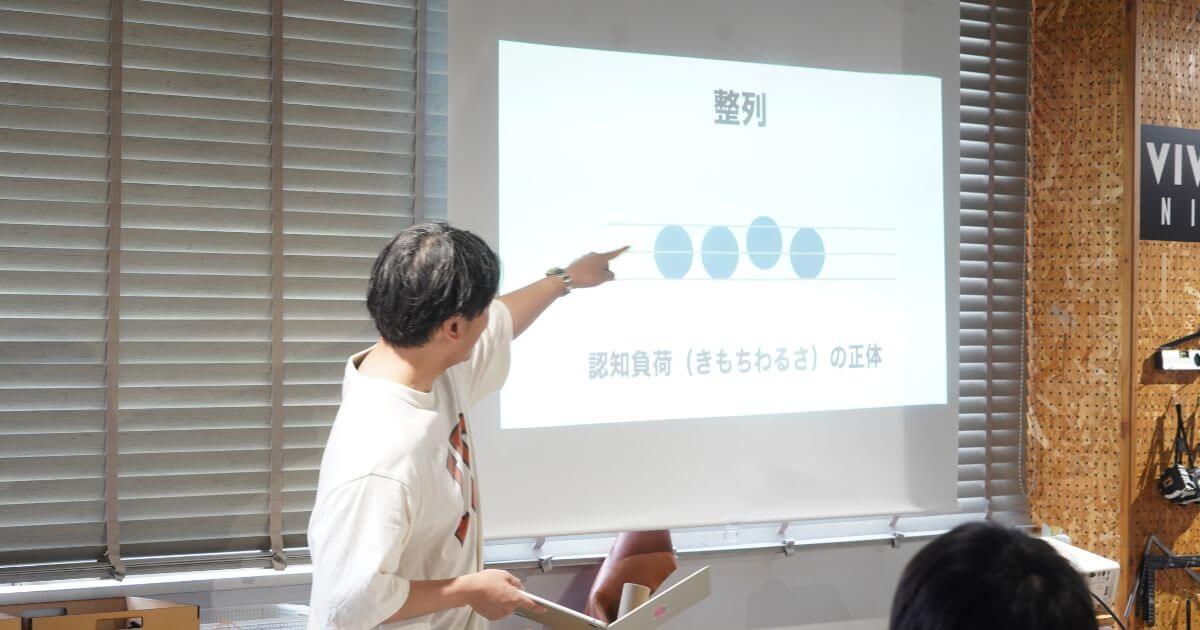

例えば「情報デザイン」の単元では、「自分で何かをデザインしてみる」というテーマで、デザインプロジェクトと名付けたプロジェクトを進めました。

まずは「デザインとは何か?」という疑問を、身の回りにあるものやことから解き明かしていく学習からスタート。

具体的には、道端にある看板や、建物、普段使っている文房具など、身の回りに潜むさまざまなデザインを見つけて、それに対して、なぜそのようなデザインになっているのかを紹介する「デザイン大喜利」を実施しました。

本校の生徒たちはプレゼンテーションに取り組む機会が多いのですが、そこで使う資料もデザインされたもの。資料の中でどのように情報を整理すると、情報を受け取る人に届きやすいのかについて、一緒に考え、つくってみることにしました。

このような学習活動を通して生徒たちは、デザインは自分の生活とは切っても切り離せないものだということに気づいていきます。それと同時に、これまで情報を受け取る側にいた生徒たちが、身の回りのものやことをデザインする「つくり手の視点」に立つことで、その難しさや複雑さを感じるようになります。

すると今度は「相手に情報がより届きやすいデザインって何だろう?」という、つくり手側に立った問いが生まれてきます。世の中に情報があふれかえっている現代において、どうしたらより情報が届きやすくなるのか。そんな「困った」に対して、ものづくりをしたり、アイデアを披露したりといった「デザイン」をテーマにした自分なりのアウトプットをする学習に取り組んでいきました。

——「つくり手の視点に立つ」ということが、勝田さんの授業づくりのキーワードのように感じました。

私は「つくり手になる」ことが、情報の授業で共通して大事なことだと考えています。

プログラミングの学習を例に挙げると分かりやすいと思うのですが、普段何気なく使っているコンピュータやスマートフォンの中身は、プログラミングの積み重ねから成り立っていますよね。それに気づくだけで、仕組みを考えた人のすごさが分かり、扱い方にも変化が生まれると思うんです。

学校でプログラミングを学ぶ理由は、プログラマーを育てるためではないと考えています。私がどの授業でも大事にしているのが「良き使い手になる」ために学ぶということです。

もちろんプログラミングが楽しい、得意だと感じた人はその道をどんどん進めばいいのですが、そうではなかった人もプログラミングと向き合った経験があることは、生活の中でサービスを利用する際に、あるいは何か新しいことを始めるときのアイデアの幅を広げるために生かされるのではないかと考えています。

学ぶことで、見える世界が変わって、自分の振る舞いが変わってくる。デザインでも同じで、デザインをしている人へのリスペクトだったり、自分だったらどうデザインするか?というつくり手側の発想ができるようになるという変化を、大いに期待している部分はあると思います。

想定外のために、日頃から生徒の状態をよく見る

——そもそも勝田さんは、なぜ全ての授業をプロジェクト型で取り組まれているのでしょうか?

教員になって12年ほどになるのですが、私が大学3年生のとき、プロジェクトに取り組んでいるゼミに入ったことがきっかけです。私はそのゼミの中で、地域の高校の先生と連携して一緒に情報の授業をつくるというプロジェクトに取り組んでいました。

その活動では、高校の先生と一緒にチームティーチングをしながら授業を進行したり、自分たちで考えた授業を提案したりしていました。結果、大学院にまで進学するほど、活動を通していろいろな学校や外部の組織とつながりながら学べることがおもしろく、かつ生きる力が身につく学びだと感じました。

その一方で、大学生になってからではなく、もっと早い段階でプロジェクト型学習を体験したかったという気持ちも湧いてきたことが、プロジェクトベースの授業に取り組む理由です。

——プロジェクト型学習をつくる上で、どのようなことを大切にされていますか?

授業をつくるときに大事にしているのは、一連の流れで考えてみるということです。

例えば最初は、何か成し遂げてもらいたいことだったり、生徒に身につけてほしい力といったゴールを、思いつく限り全部書き出します。それを踏まえた上で、そのゴールに至るためには、どれくらい授業回数が必要なのか、どのような授業方法がいいのかと、逆算して考えながらつくっています。

一方で、プロジェクト型の授業は想定外がたくさん起こります。

だからこそ、ゴールを設定したとしても想定外を楽しむマインドを持つこと、そして想定外が起きたときに柔軟に対応できるよう、生徒の状態をこまめに見ることを大事にしています。

何か思いがけないところからプロジェクトが生まれることもあるので。プロジェクトベースの学びでは、一人ひとりの進度も違えば、つまずく部分も違います。画一的に解決策を提案することができないので、その子に合わせた対応をするために、生徒たちの様子をよく見ることがとても大事になってきます。

——一人ひとりのつまずきが、その子にとっての学びにつながりそうですね。

そうなんです。私が好きな言葉に「ナイス失敗」というものがあります。ある先生から教えてもらった言葉なのですが、「失敗することは悪いことじゃない。失敗するから学べるし、そこから何かヒントが得られるから、失敗を経験値として生かせるようにしていこう!」というメッセージが含まれていると解釈しています。

この感覚を共有するために私は毎年、年度始めの授業で「似顔絵自己紹介」という相手の顔だけを見て絵を描くという活動を取り入れています。自分の手元を見ずに、相手の顔だけを見ながら描く似顔絵は、かなりぐちゃぐちゃになるのが容易に想像いただけると思います。

でも、チャレンジするってこういうことだと思うんですよね。生徒たちは、手元を見ながら似顔絵を描いたことはあるけれど、見ないで似顔絵を描いた経験はない。新しいことをまずはやってみることが本来のチャレンジですし、それには失敗がつきものです。

この活動には続きがあり、チャレンジの末にできあがった絵をお互いに見せ合うと、その出来栄えに思わず笑いが込み上げてきて、皆笑顔になるんです。チャレンジをした結果の「ナイス失敗」には、結果的に笑顔を生み出したり、挑戦するハードルを下げたりする力があることを生徒たちに伝えています。

世の中の「学び」や「評価」に対するイメージを変えたい

——これまでプロジェクトに取り組んできた中で、印象的なエピソードはありますか?

昨年担当していた生徒のエピソードを紹介します。現在の高校3年生が、昨年度のデザインプロジェクトの最終日に提出してくれたのが、成果物ではなく、成果物のアイデアスケッチだったんですね。授業の中では発表こそしてくれたものの、2年生のうちにアイデアを形にすることはありませんでした。

でも先日、熱心に何か作業をしていたところを見かけたので、覗き込んだところ、3Dプリンターを使ってアイデアスケッチで紹介してくれていたものをつくっていたのです。人によって、やっぱり進むスピードって全然違うんだと改めて気づかされ、あまり短い期間の中で成果を求めすぎないようにした方がいいなという思いがさらに強くなりました。

——最後に、勝田さんの今後の展望についてお聞かせください。

新渡戸文化学園で働くようになって、常にゼロベースで教育を考えるようになりました。日々、「今の子どもたちに必要な教育、時代の半歩先を行く教育って何だろう」という問いを皆で考えながら、授業や教育活動に落とし込んでいます。

「学校をつくる」という営みを通して、「学び」や「評価」という言葉の持つイメージや価値観が変わっていき、世の中にポジティブなイメージで使われるようになってほしいです。

そのためには、子どもたちが中心になって学習が展開されるような授業が、もっと増えることが大事だと考えていて。私の授業が何かしら先生方や世の中の役に立ったらいいなと思い、これからも活動を続けていきたいと思います。

〈取材・文:先生の学校編集部、小松麻美、写真:先生の学校編集部〉