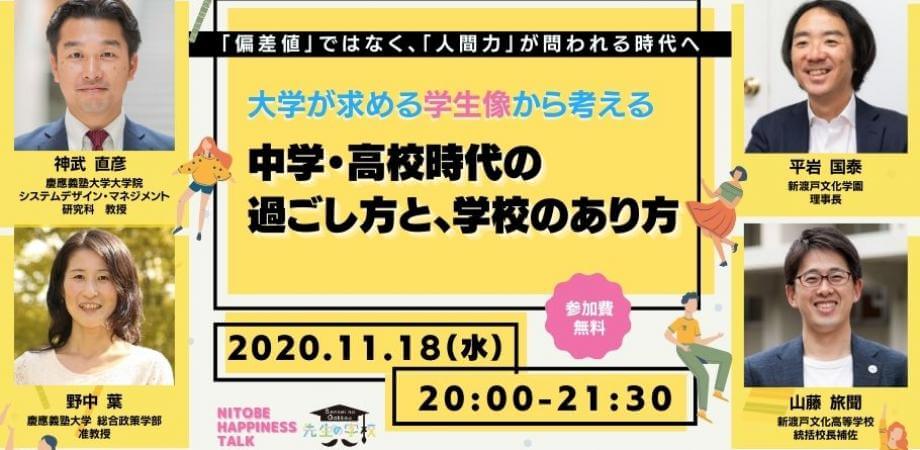

「偏差値」ではなく「人間力」が問われる時代へ。大学が求める学生像から考える、これからの中学・高校時代の過ごし方と、学校のあり方

| 開催日時 | 2020.11.18(水)20:00〜21:30 |

|---|---|

| 参加費 | 無料 |

| 会場 | オンライン会議室Zoom ・【視聴】ページよりZoomリンクをご確認ください(開催3日前までに設定いたします)。Peatixに登録いただいておりますメールアドレスへも、当日18時までにお送りします。 ・19:50以降にリンクをクリックし、チェックインしてください。 【先生の学校会員の皆さまへ】 こちらのイベントは、過去イベント動画アーカイブには公開されませんので、あらかじめご了承ください。 |

| プログラム | (1)自己紹介と学校紹介 (2)新渡戸文化学園の教育内容 (3)質疑応答 ※プログラム内容は変更になる可能性があります |

| 登壇者 | 神武 直彦さん / 慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 野中 葉さん / 慶應義塾大学 総合政策学部 准教授 平岩 国泰さん / 新渡戸文化学園 理事長 山藤 旅聞さん / 新渡戸文化高等学校 統括校長補佐 |

/

「偏差値」ではなく、「人間力」が問われる時代へ

大学が求める学生像から紐解く人間力を育む学校の在り方とは?

\

グローバル化やAIなどの進化が加速し、社会の構造が大きく変わっていく現代において、今までのような暗記中心の教育では国際社会の中で日本は取り残されてしまうという課題感から、戦後最大と言われる教育改革が2020年より動き出しています。

その教育改革の柱の一つが、大学入試改革です。

高大接続政策の一環として、高校では「学力の3要素(知識・技能/思考力・判断力・表現力/主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度)」を確実に育成し、大学ではさらにそれを伸ばすという考え方に基づいて改革が進められています。

新入試制度は一旦白紙状態になっていますが、従来の学力重視型試験から、中学・高校時代にどのように過ごしたか、総合的な人間力を問われる時代になっていることは間違いありません。

そこで今回は、大学の先生をお招きし、いま大学で求められている学生像を伺いながら、中学・高校時代に培うべき力とは何か、またそれを支える学校のあり方について探っていきたいと思います。

どなたでもご参加いただけるイベントです。

ぜひ奮ってご参加ください!!

・

・

・

【日時】

2020年11月18日(水)20:00~21:30(19:50から入室できます)

【参加費】

無料

【申し込み締め切り】

11月18日(水)16時

※それ以降の申し込みは受け付けることができませんので、ご了承ください

【会場】

オンライン会議室Zoom

・【視聴】ページよりZoomリンクをご確認ください(開催3日前までに設定いたします)。Peatixに登録いただいておりますメールアドレスへも、当日18時までにお送りします。

・19:50以降にリンクをクリックし、チェックインしてください。

【先生の学校会員の皆さまへ】

こちらのイベントは、過去イベント動画アーカイブには公開されませんので、あらかじめご了承ください。

【プログラム】

(1)自己紹介と学校紹介

(2)新渡戸文化学園の教育内容

(3)質疑応答

※プログラム内容は変更になる可能性があります

【登壇者】

神武 直彦(こうたけ なおひこ)

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授

<プロフィール>

慶應義塾大学大学院理工学研究科修了後、宇宙開発事業団入社。H-IIAロケットの研究開発と打上げに従事。欧州宇宙機関(ESA)研究員を経て、宇宙航空研究開発機構主任開発員。国際宇宙ステーションや人工衛星に搭載するソフトウェアの独立検証・有効性確認の統括および宇宙機搭載ソフトウェアに関するアメリカ航空宇宙局(NASA)、ESAとの国際連携に従事。慶應義塾大学先導研究センター准教授を経て、2011年度より同大学院システムデザイン・マネジメント研究科准教授。2018年度より同教授。IMES(屋内GPS)コンソーシアム代表幹事、日本スポーツ振興センターハイパフォーマンス戦略部アドバイザーなどを歴任。Multi-GNSS Asia 運営委員、米国PMI PMP。Asia Institute of Technology, Adjunct Professor, 博士(政策・メディア)。

野中 葉(のなか よう)

慶應義塾大学 総合政策学部 准教授

<プロフィール>

東京都出身。慶應義塾大学総合政策学部准教授。専門は地域研究(インドネシア)。主な関心は同地域におけるイスラームの受容と広がり。2005年慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了、2011年同後期博士課程修了。博士(政策・メディア)。

業績:『インドネシアのムスリムファッション -なぜイスラームの女性たちのヴェールはカラフルになったのか』福村出版、2015。「インドネシアのムスリマ活動家たちの結集 ―― 世界的に稀な女性ウラマー会議開催」鷹木恵子編『越境する社会運動 イスラーム・ジェンダー・シリーズ 第2巻』(11章)、明石書店、2020。“Islamic Novels: Popularizing Islamic Values”, Aiko Kurasawa and William Bradley Horton eds. Consuming Indonesia – Consumption in Indonesia in the Early 21st Century: 193 – 215, Jakarta: Gramedia, 2015. 「イスラーム短編小説の広がりとインドネシアの女性たちのイスラーム覚醒」東京外国語大学アジア・アフリカ言語研究所『アジア・アフリカ言語文化研究』87号、2014。「イスラーム的価値の大衆化 -書籍と映画に見るイスラーム的小説の台頭」倉沢愛子編著『消費するインドネシア』慶應大学出版会、2013。など。

平岩 国泰(ひらいわ くにやす)

新渡戸文化学園 理事長

<プロフィール>

1974年東京都生まれ。1996年慶應義塾大学経済学部卒業。株式会社丸井入社。長女の誕生をきっかけに、放課後NPOアフタースクールを起業し、21校のアフタースクールを開校。2019年新渡戸文化学園理事長就任。日本のモデルとなる未来の学校づくりに挑む。2013年より文部科学省中央教育審議会委員。2017年より渋谷区教育委員。

山藤 旅聞(さんとう りょぶん)

新渡戸文化高等学校 統括校長補佐

<プロフィール>

2004年より都立高校で生物の教員となり、オール実験の授業や生徒の「問い」だけですすめる授業、生徒が主体的・自立的に学びを進める「対話式・双方向性授業」などを実践。現在は、教科と社会課題をつなげて、生徒自らが解決に向けて「行動する」ことを目指す授業スタイルを確立する。具体的には、企業やNPO/NGOとパートナーシップを組んだPBL(project based Learning)を実施し、現在は40を超えるプロジェクトを生み出している。